Contents

- 1 自作問題(教科書Ch28)

- 1.1 Q1: Active Transport of Sodium Ions

- 1.2 Q3: Paracellular Transport of Potassium Ions

- 1.3 Q4: Passive Ultrafiltration in Peritubular Capillaries

- 1.4 Q6: Secondary Active Transport of Glucose

- 1.5 Q8: Transcellular vs Paracellular Reabsorption Pathways

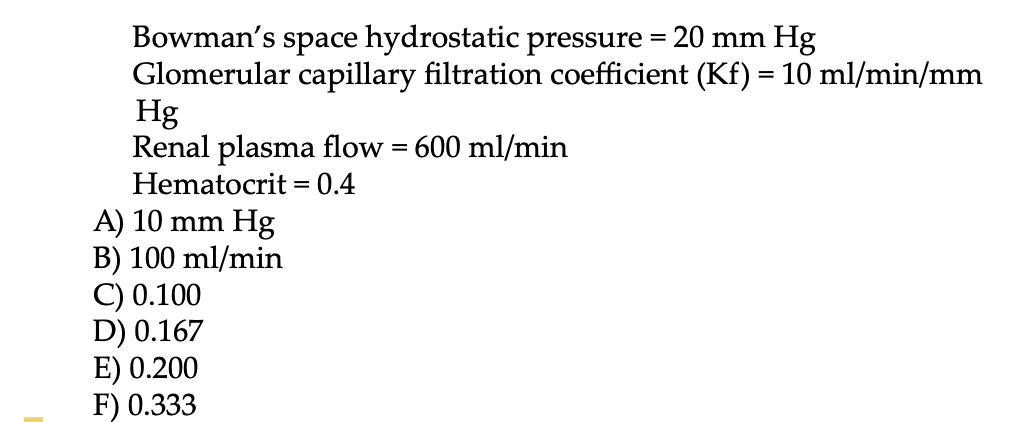

- 1.6 Q9: Calculation of Filtration Rate

- 1.7 Q10: Urinary Excretion of Urea

- 1.8 Q11: Primary Secretion of Potassium Ions

- 1.9 Q13: Role of SGLT2 in Glucose Reabsorption

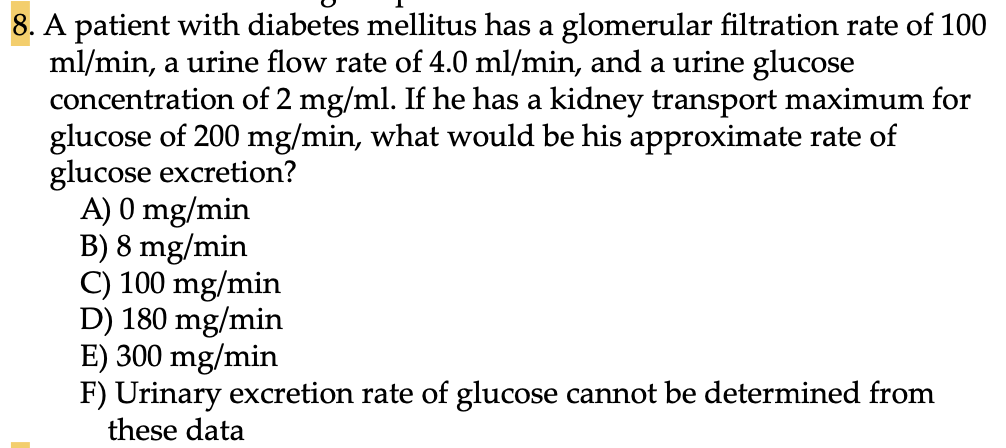

- 1.10 Q14: Transport Maximum (Tm) for Glucose

- 1.11 Q15: Sodium-Hydrogen Counter-Transport Mechanism

- 1.12 Q16: Excretion of Impermeable Substances

- 1.13 Q17: Pinocytosis in Protein Reabsorption

- 1.14 Q18: Gradient-Time Transport of Sodium

- 1.15 Q19: Osmotic Gradient-Driven Water Reabsorption

- 1.16 Q20: Proximal Tubule Reabsorption Capacity

- 1.17 Q21: Role of the Na+-K+ ATPase Pump in Thick Ascending Limb

- 1.18 Q22: Primary Site of Action for Loop Diuretics

- 1.19 Q23: Function of Principal Cells in the Distal Tubule

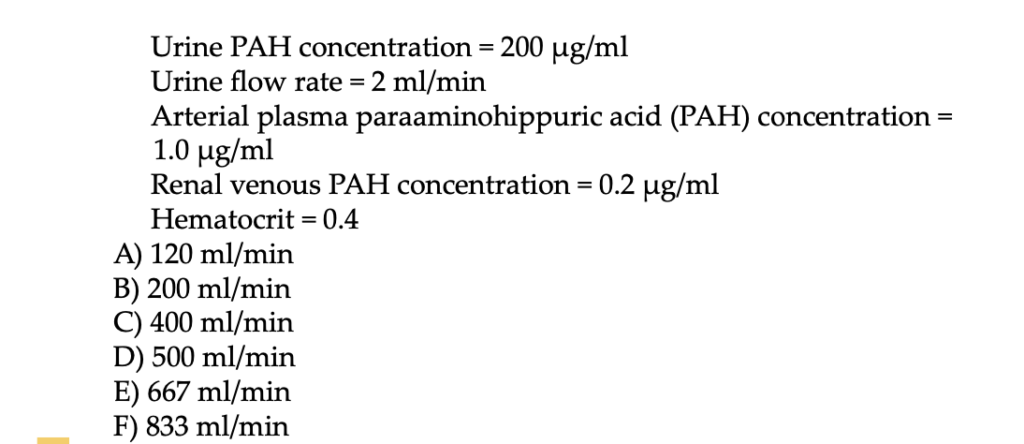

- 1.20 Q24: Function of Type A Intercalated Cells in Acid-Base Balance

- 1.21 Q25: Bicarbonate Reabsorption and Hydrogen Secretion in Proximal Tubule

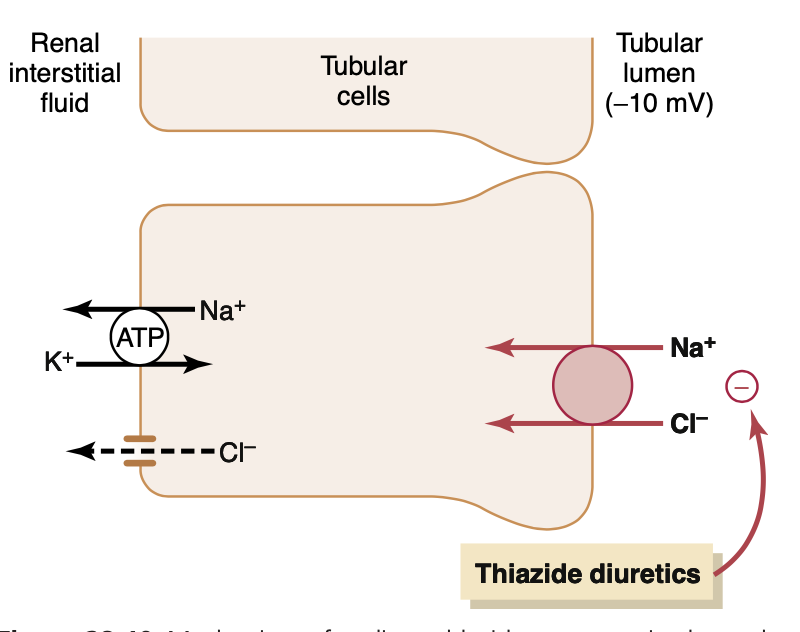

- 1.22 Q26: Role of Thiazide Diuretics in the Distal Tubule

- 1.23 Q27: Function of Type B Intercalated Cells in Alkalosis

- 1.24 Q28: Role of ADH in Water Reabsorption in the Medullary Collecting Duct

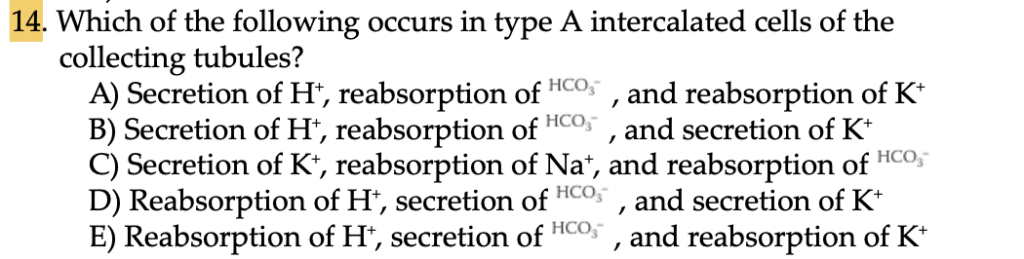

- 1.25 Q29: Urea Reabsorption in the Medullary Collecting Duct

- 1.26 Q30: Hydrogen Ion Secretion in the Medullary Collecting Duct

- 1.27 Q31: Glomerulotubular Balance Mechanism

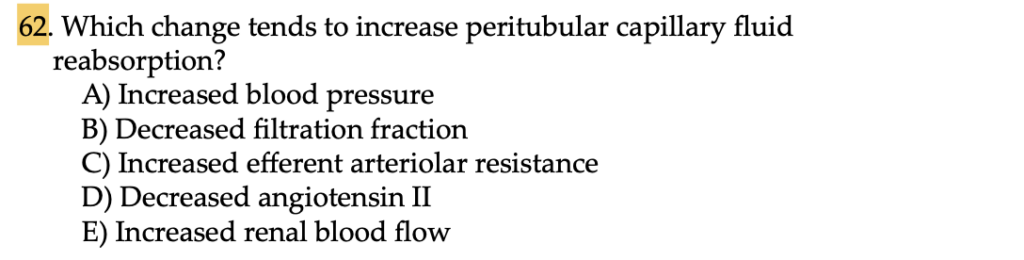

- 1.28 Q32: Role of Peritubular Capillary Hydrostatic Pressure

- 1.29 Q33: Peritubular Capillary Colloid Osmotic Pressure and Reabsorption

- 1.30 Q34: Effects of Pressure Natriuresis on Sodium Excretion

- 1.31 Q35: Angiotensin II’s Effect on Peritubular Capillary Reabsorption

- 1.32 Q36: The Role of Peritubular Capillary Forces in Reabsorption

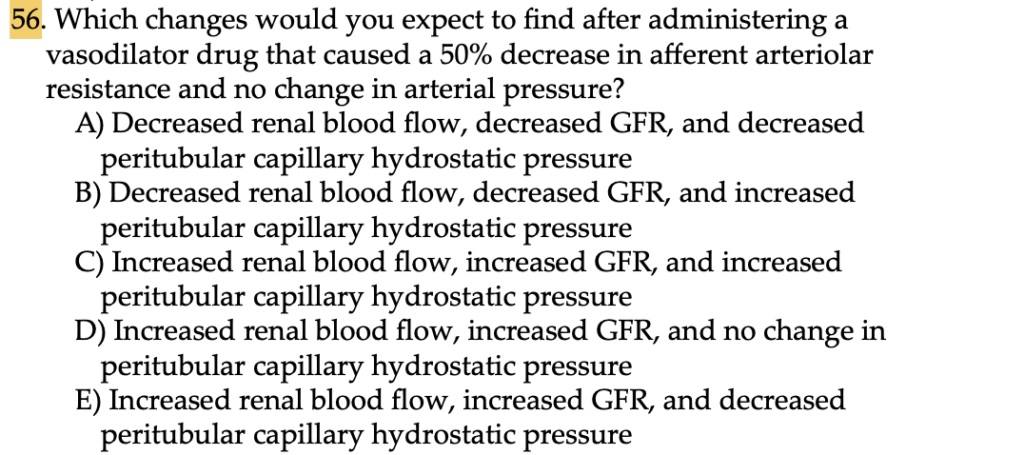

- 1.33 Q37: Influence of Afferent and Efferent Arteriolar Resistance on Reabsorption

- 1.34 Q38: Factors Contributing to Pressure Natriuresis

- 1.35 Q39: Renal Interstitial Hydrostatic and Colloid Osmotic Pressure Impact

- 1.36 Q40: Pressure Natriuresis Mechanism

- 1.37 Q41: Internalization of Sodium Transporter Proteins

- 1.38 Q42: Hormonal Regulation of Sodium Reabsorption

- 1.39 Q44: Function of Antidiuretic Hormone (ADH)

- 1.40 Q45: Atrial Natriuretic Peptide (ANP) and Its Effects

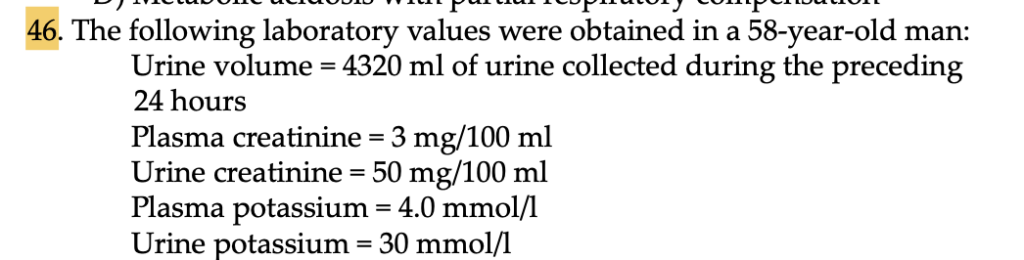

- 1.41 Q46: Creatinine Clearance and Its Clinical Use

- 1.42 Q47: Parathyroid Hormone and Calcium Regulation

- 1.43 Q48: Sympathetic Nervous System and Sodium Reabsorption

- 1.44 Q49: Hormonal Influence on Magnesium Reabsorption

- 1.45 Q50: Role of Sympathetic Stimulation in Renin Release

- 1.46 Q51: Effect of Atrial Natriuretic Peptide (ANP) on Sodium Reabsorption

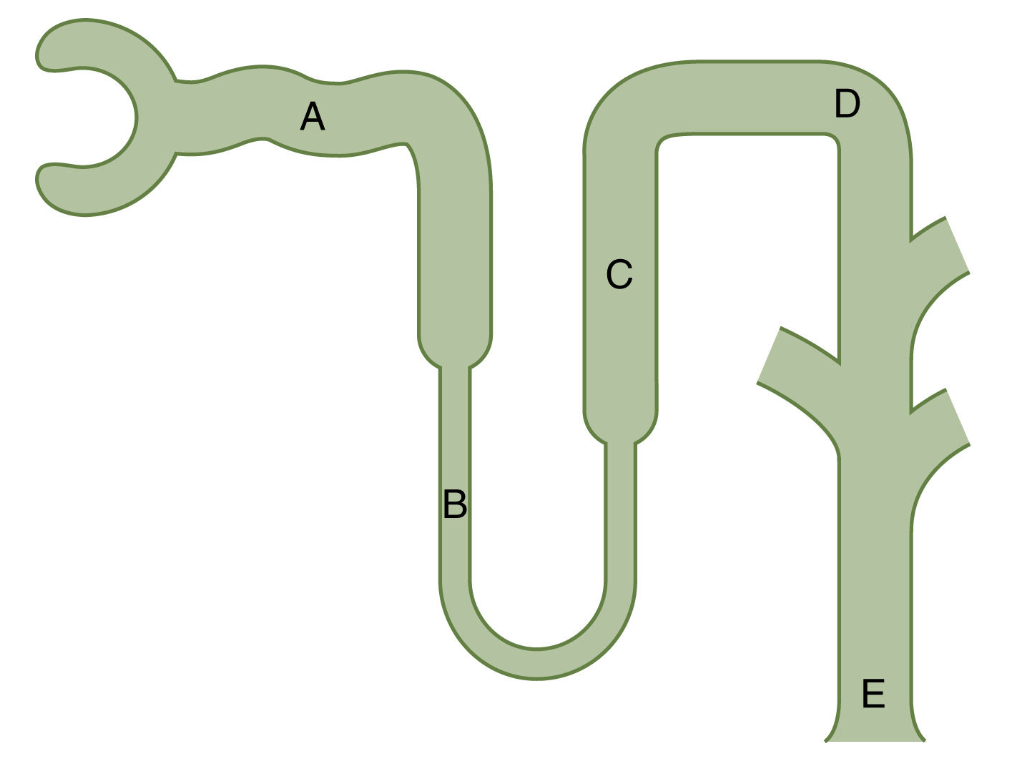

- 2 自作問題(教科書Ch29)

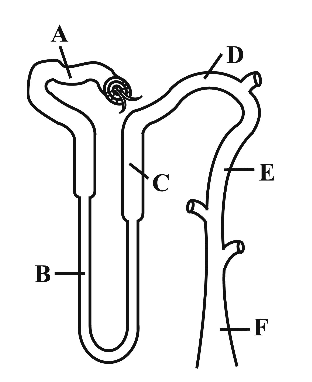

- 2.1 Q1: Mechanism of Water Reabsorption in the Kidneys

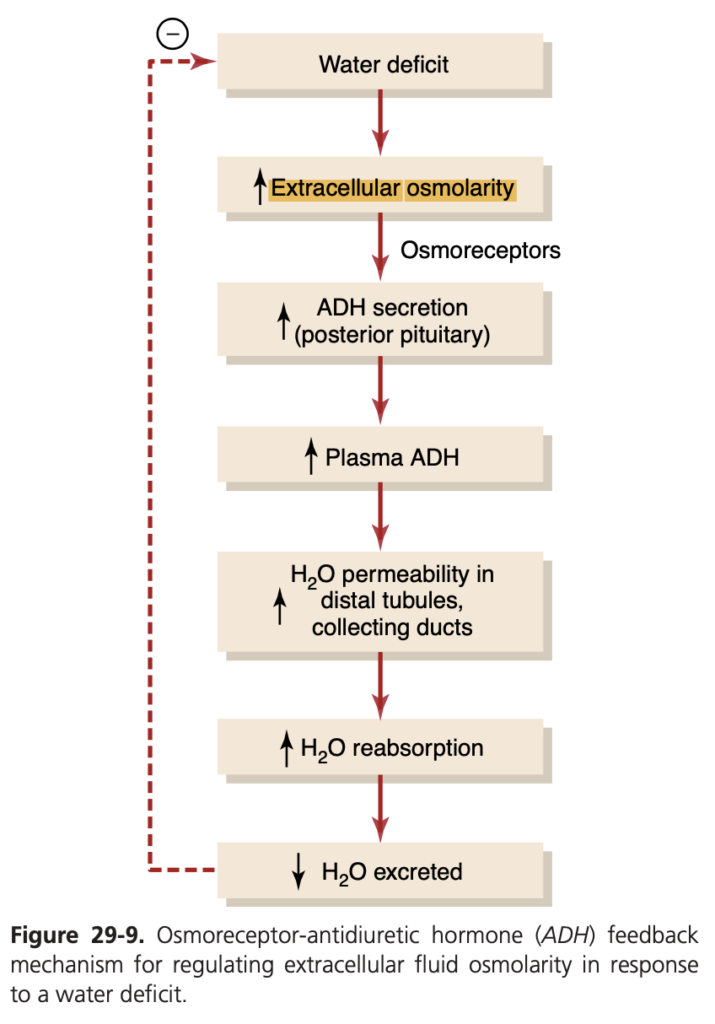

- 2.2 Q2: Role of ADH in Urine Concentration

- 2.3 Q3: Tubular Fluid Concentration Changes

- 2.4 Q4: ADH Secretion and Dilute Urine Production

- 2.5 Q5: Sodium and Water Balance in the Kidneys

- 2.6 Q6: Role of Extracellular Fluid Osmolarity

- 2.7 Q7: Regulation of Total Body Water

- 2.8 Q8: Kidneys’ Response to Excess Water

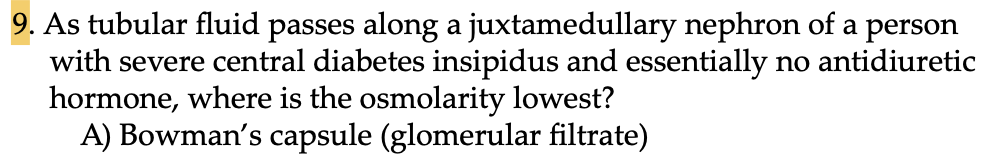

- 2.9 Q9: Tubular Fluid Changes in the Proximal Tubule

- 2.10 Q11: Function of Concentrated Urine Formation

- 2.11 Q12: Obligatory Urine Volume

- 2.12 Q13: Effect of Drinking Seawater

- 2.13 Q14: Urine Specific Gravity and Its Clinical Use

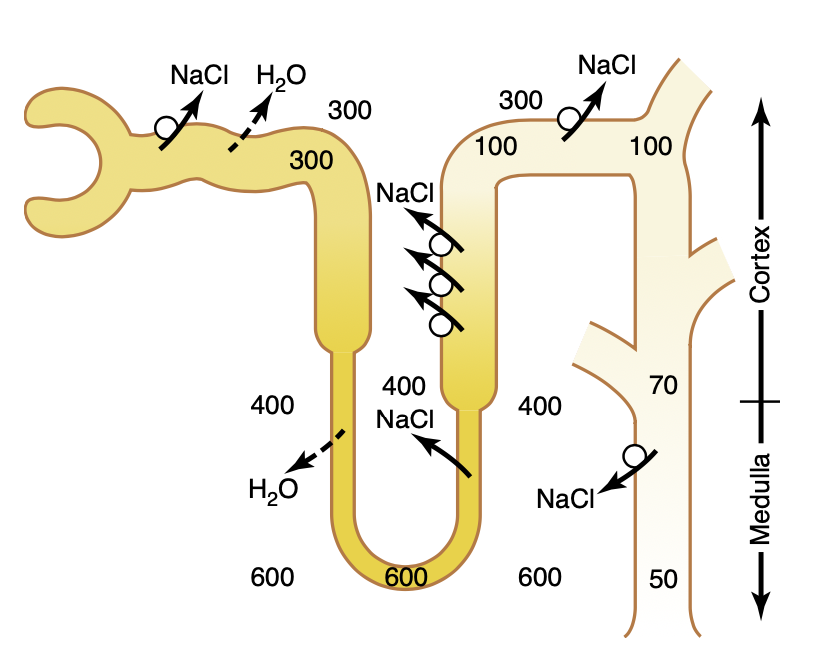

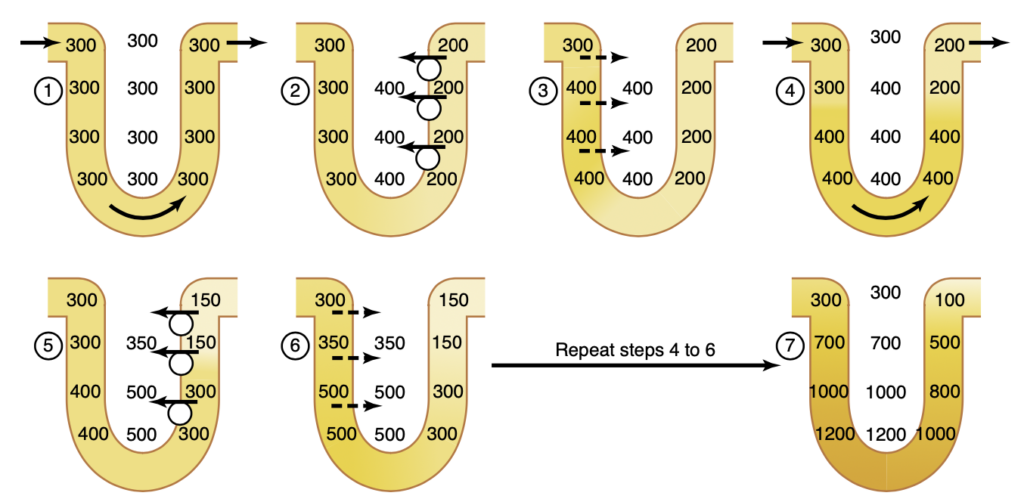

- 2.14 Q15: Countercurrent Multiplier Mechanism

- 2.15 Q16: Role of ADH and Renal Medulla Osmolarity in Urine Concentration

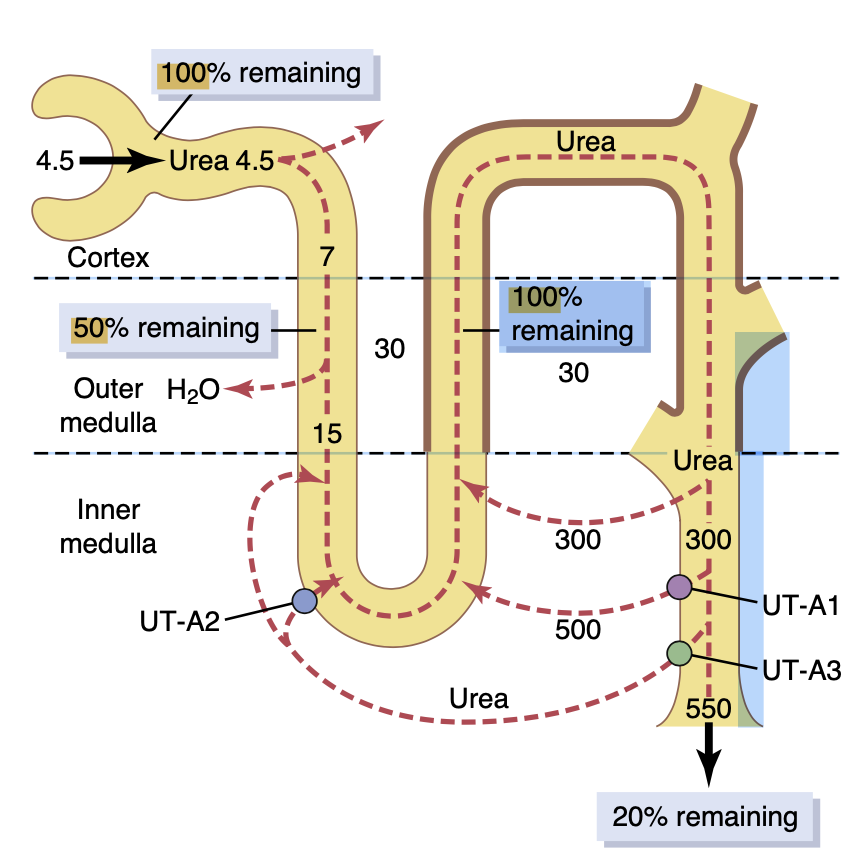

- 2.16 Q19: Urea’s Role in Urine Concentration

- 2.17 Q20: Urea Transporters in the Inner Medullary Collecting Ducts

- 2.18 Q21: Urea Recycling Mechanism

- 2.19 Q22: Effect of High Protein Diet on Urine Concentrating Ability

- 2.20 Q23: Conditions for Reduced Urea Contribution to Medullary Osmolarity

- 2.21 Q24: Urea Recycling Mechanism between Collecting Duct and Loop of Henle

- 2.22 Q25: Impact of Renal Disease on Urea Excretion

- 2.23 Q26: Importance of Plasma Sodium in Extracellular Fluid Osmolarity

- 2.24 Q27: Estimating Plasma Osmolarity from Plasma Sodium Concentration

- 2.25 Q28: Role of Osmoreceptor Cells in ADH Release

- 2.26 Q29: Role of Cardiovascular Reflexes in ADH Secretion

- 2.27 Q30: Non-osmotic Stimuli for ADH Secretion

- 2.28 Q31: Role of the AV3V Region in ADH Regulation

- 2.29 Q32: Neuroanatomy and Function of Osmoreceptors

- 2.30 Q33: Blood-Brain Barrier Characteristics in the AV3V Region

- 2.31 Q34: What is the primary purpose of the thirst mechanism in maintaining fluid balance?

- 2.32 Q35: Which part of the brain contains the primary thirst center responsible for stimulating water intake?

- 2.33 Q36: What is the threshold for activating the thirst mechanism due to increased plasma sodium concentration?

- 2.34 Q37: Which of the following conditions can lead to polydipsia, or excessive thirst, even without physiological stimuli?

- 2.35 Q38: What is the role of angiotensin II in stimulating thirst?

- 2.36 Q42: Thirst Response Without Plasma Osmolarity Changes

- 2.37 Q45: Thirst Mechanism and its Stimuli

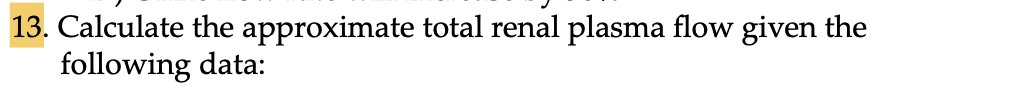

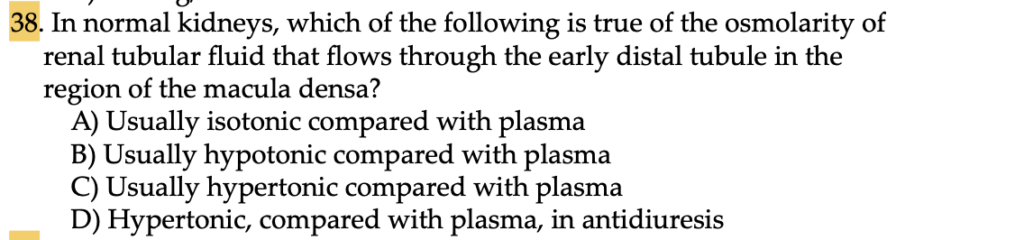

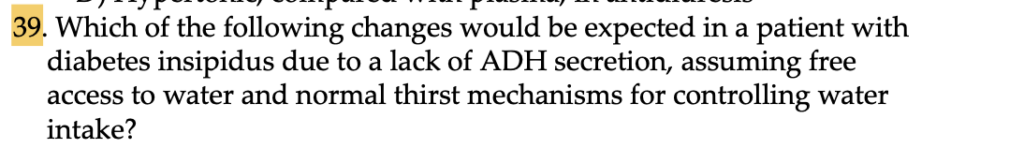

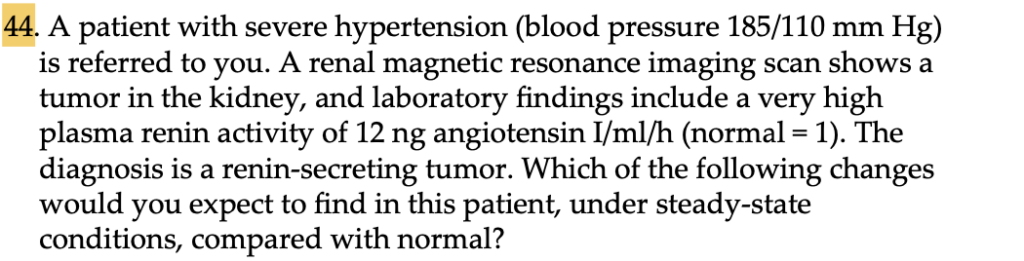

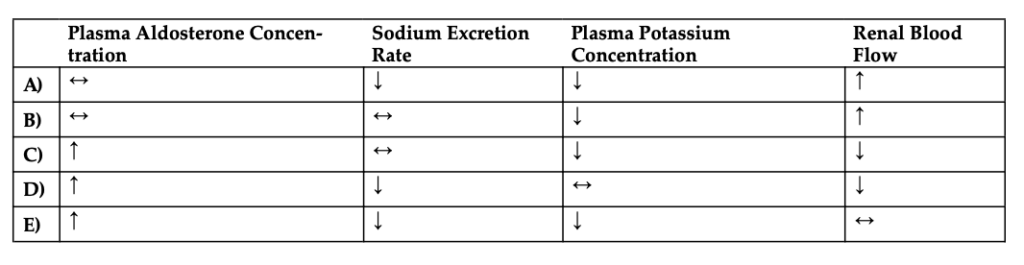

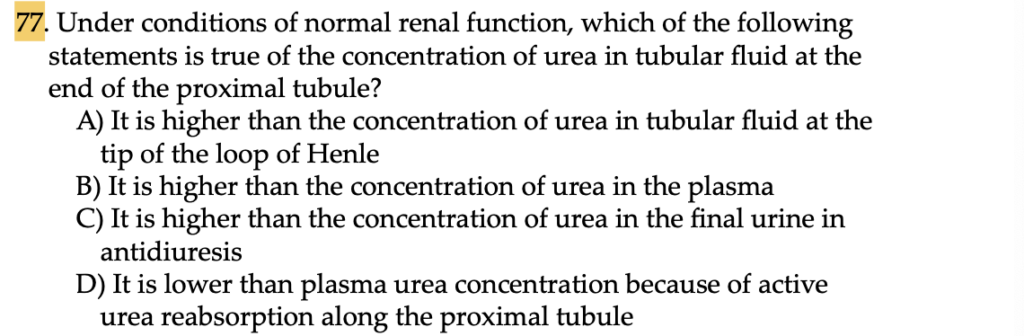

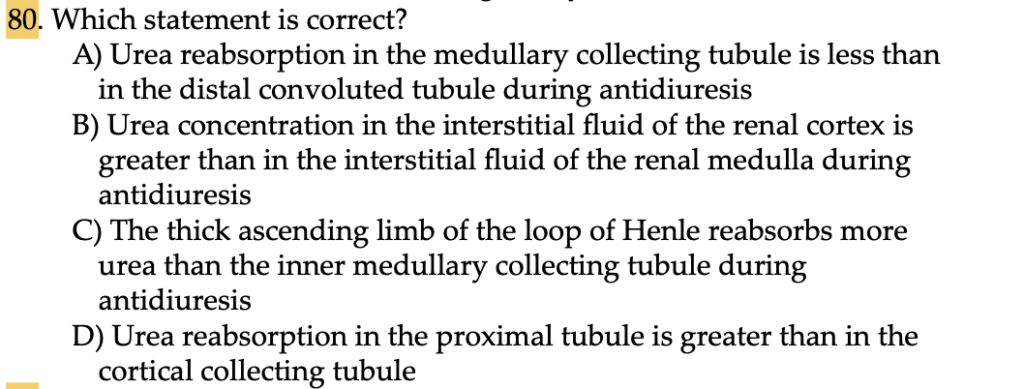

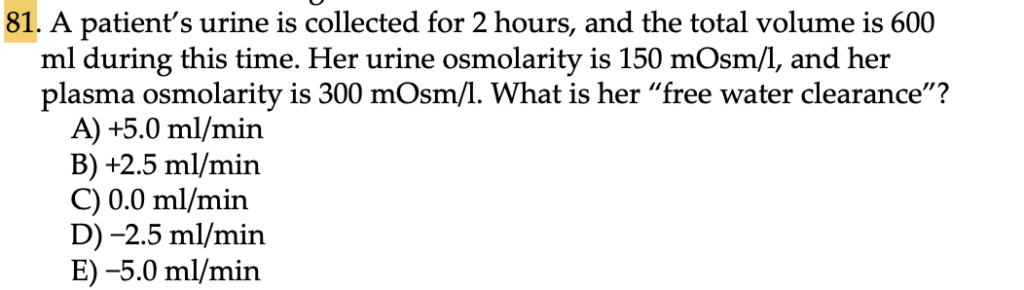

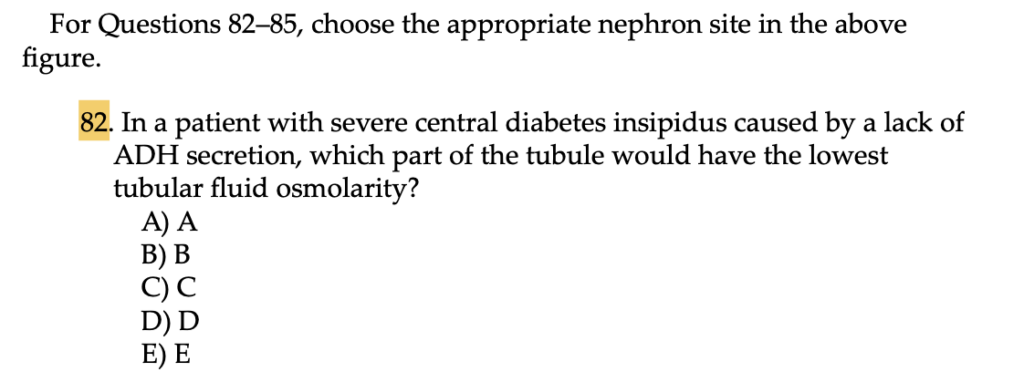

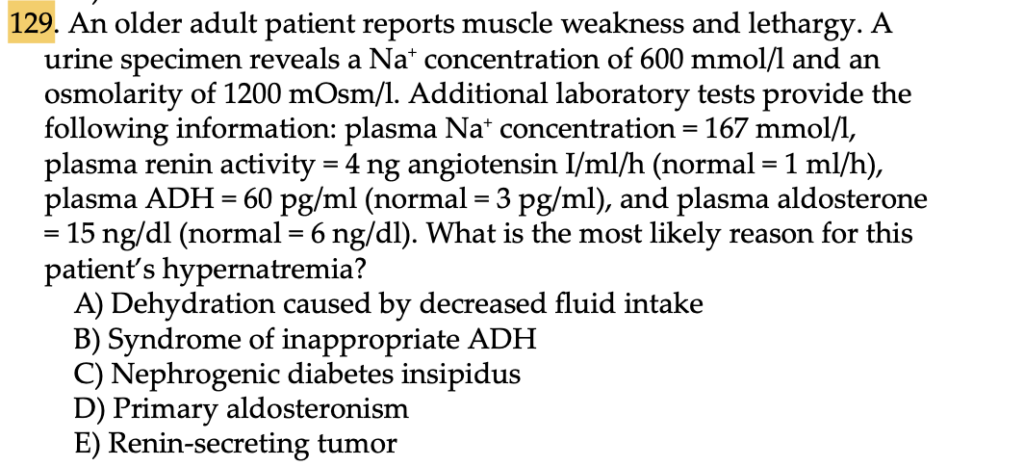

- 3 ガイトン問題集(Ch28,29)

自作問題(教科書Ch28)

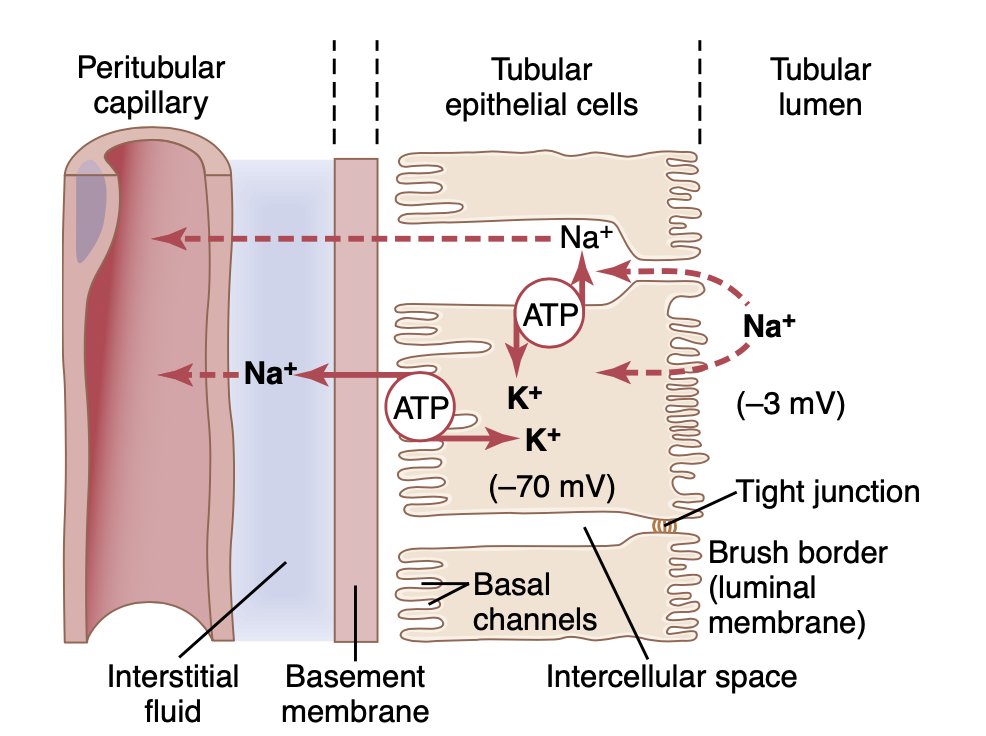

Q1: Active Transport of Sodium Ions

問題文: Which of the following best describes the process by which sodium ions are actively reabsorbed across the tubular membrane?

選択肢:

a. Simple diffusion

b. Primary active transport via Na+-K+ ATPase pump

c. Osmosis

d. Facilitated diffusion

answer: b. Primary active transport via Na+-K+ ATPase pump

解説:

ナトリウムイオンはNa+-K+ ATPaseポンプによって能動的に細胞内から間質に移動されます。ATPの加水分解によってエネルギーを供給し、ナトリウムを電気化学的勾配に逆らって輸送します。これによりナトリウム濃度の勾配が形成され、他の物質の再吸収を促進する基盤となります。

選択肢aの「Simple diffusion」は、エネルギーを使用しない受動輸送であり、ナトリウムの能動輸送とは異なります。

選択肢cの「Osmosis」は水分子の移動を指し、ナトリウム再吸収には関係しません。

選択肢dの「Facilitated diffusion」はエネルギーを必要とせず、ナトリウムの能動輸送には当てはまりません。

Q3: Paracellular Transport of Potassium Ions

問題文: Which component is most likely transported through the paracellular(epithelialを越えた) pathway in the proximal tubule?

選択肢:

a. Glucose

b. Sodium ions

c. Plasma proteins

d. Potassium ions

answer: d. Potassium ions

解説:

カリウムイオンは近位尿細管で水と共にパラセルラー経路を通じて再吸収されます。これは、細胞間の結合を通して行われる受動的なプロセスです。

選択肢aの「Glucose」は主にトランスセルラー経路を通して能動輸送で再吸収されます。

選択肢bの「Sodium ions」も主にトランスセルラー経路で再吸収されます。

選択肢cの「Plasma proteins」はフィルターを通過しないため、尿細管には通常存在しません。

Q4: Passive Ultrafiltration in Peritubular Capillaries

問題文: Which of the following best describes “ultrafiltration” in the peritubular capillaries?

選択肢:

a. Passive movement driven by hydrostatic and osmotic pressure gradients

b. Active transport requiring ATP

c. Osmosis of water exclusively

d. Diffusion of large proteins

answer: a. Passive movement driven by hydrostatic and osmotic pressure gradients

解説:

超ろ過は、静水圧と膠質浸透圧の差によって間質から毛細血管に水や溶質が受動的に移動するプロセスです。

選択肢bの「Active transport requiring ATP」はエネルギーを必要とする能動輸送であり、超ろ過には該当しません。

選択肢cの「Osmosis of water exclusively」は水のみを指し、溶質も含む超ろ過の定義には適しません。

選択肢dの「Diffusion of large proteins」はフィルターにより防がれ、大きなタンパク質は超ろ過に関与しません。

超ろ過(Ultrafiltration)は、体内の水や溶質(例: 小さな分子やイオン)が、間質(interstitium)から毛細血管(capillaries)へと移動するプロセスです。このプロセスは、主に静水圧と膠質浸透圧のバランスによって制御されます。

超ろ過の仕組み

- 静水圧(Hydrostatic pressure)

毛細血管内の血液による圧力のことです。この圧力は、血液を毛細血管の外へと押し出そうとする力として働きます。 - 膠質浸透圧(Colloid osmotic pressure)

血漿中に含まれるタンパク質(特にアルブミン)によって発生する圧力で、毛細血管内に水を引き込もうとする力です。この圧力は、毛細血管内に水や溶質を戻す働きを持っています。 - 静水圧と膠質浸透圧のバランス

- 毛細血管の動脈側では、静水圧が高く、膠質浸透圧よりも強い力で働くため、水や溶質は毛細血管の外へと押し出されます。

- 毛細血管の静脈側では、膠質浸透圧が静水圧よりも強くなり、水や溶質が毛細血管内に引き込まれるようになります。

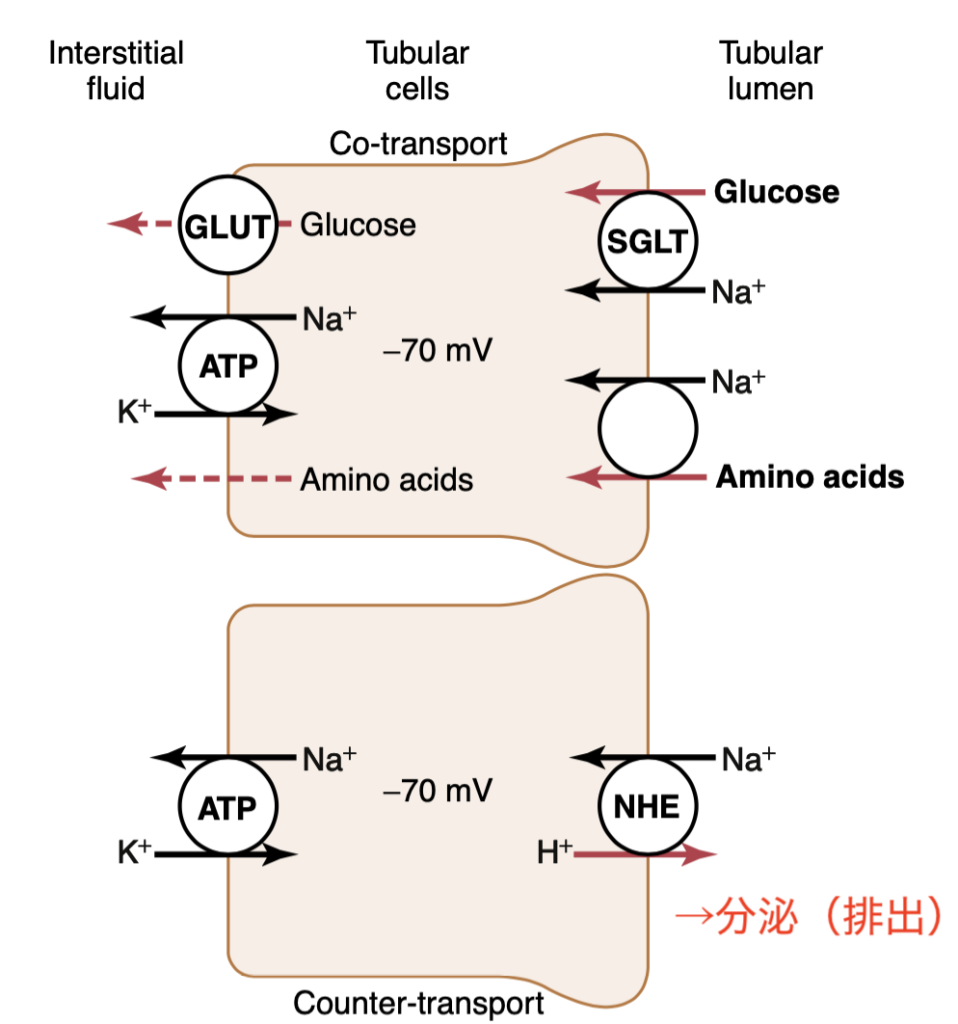

Q6: Secondary Active Transport of Glucose

問題文: Which of the following describes the process by which glucose is reabsorbed in the proximal tubule?

選択肢:

a. Primary active transport

b. Secondary active transport coupled with sodium ions

c. Simple diffusion

d. Facilitated diffusion independent of sodium

answer: b. Secondary active transport coupled with sodium ions

解説:

グルコースはナトリウムとの共輸送で二次能動輸送によって再吸収されます。この方法はATPを直接使用しませんが、ナトリウムの濃度勾配を利用します。

選択肢aの「Primary active transport」はATPを使用する一次能動輸送で、グルコースの再吸収とは異なります。

選択肢cの「Simple diffusion」は受動的移動で、グルコースには不適切です。

選択肢dの「Facilitated diffusion independent of sodium」はナトリウムを伴わないため不正解です。

グルコースは、腎臓の尿細管などで、ナトリウムイオン(Na⁺)と一緒に二次能動輸送(secondary active transport)という方法で再吸収されます。この輸送はATPを直接使わず、ナトリウムの濃度勾配(concentration gradient)を利用して行われます。

二次能動輸送の仕組み

- ナトリウムポンプの役割

- ナトリウムポンプ(Na⁺/K⁺ ATPase)はATPを使って、細胞内のナトリウム濃度を低く保ち、カリウム(K⁺)を細胞内に取り込みます。

- このポンプによって、細胞外に多くのナトリウムが存在し、細胞内よりも高い濃度勾配が作られます。

- ナトリウムとグルコースの共輸送

- グルコースは、ナトリウムと一緒に共輸送体(symporter)というタンパク質を使って細胞に入ります。

- ナトリウムが濃度勾配に従って細胞内に流れ込むとき、そのエネルギーがグルコースの輸送にも利用され、グルコースはナトリウムと共に細胞内に取り込まれます。

- ATPの間接的な役割

- この輸送では、直接的にATPは使われませんが、ナトリウムポンプが細胞外と細胞内の濃度差を維持するためにATPを使用しています。したがって、ATPは間接的に必要です。

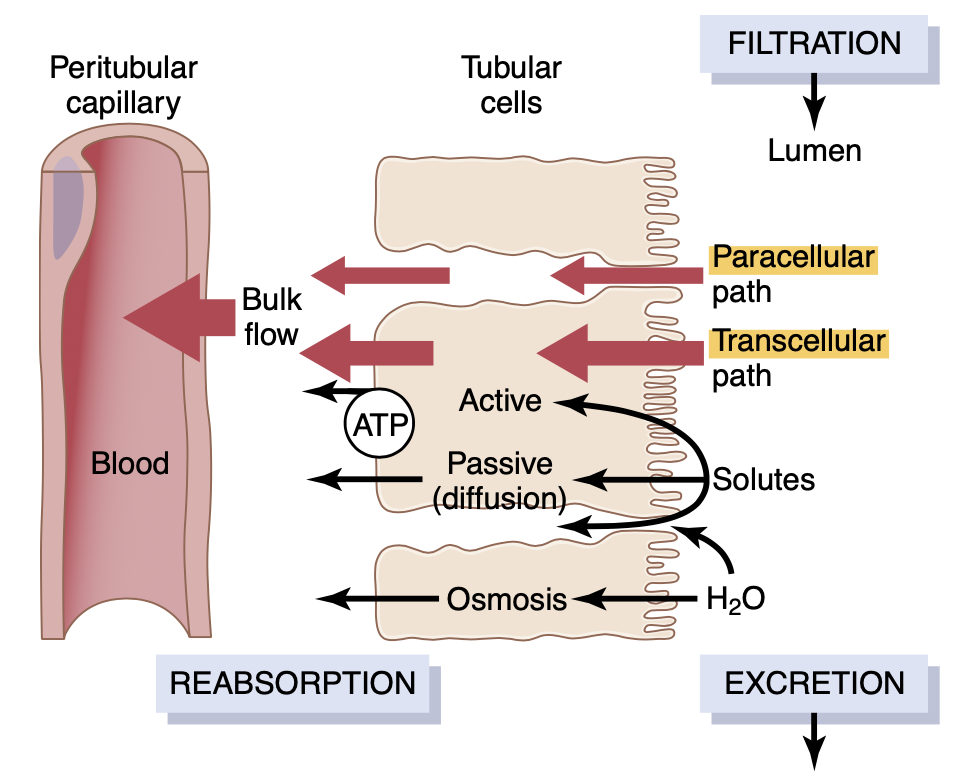

Q8: Transcellular vs Paracellular Reabsorption Pathways

問題文: Which of the following best describes the difference between the transcellular and paracellular pathways of tubular reabsorption?

選択肢:

a. Transcellular pathway requires ATP, while paracellular pathway does not

b. Transcellular pathway involves movement across cell membranes, while paracellular pathway occurs between cells

c. Only ions are transported via the transcellular pathway

d. Paracellular pathway transports water only

answer: b. Transcellular pathway involves movement across cell membranes, while paracellular pathway occurs between cells

解説:

トランスセルラー経路は細胞膜を通じた物質の移動であり、パラセルラー経路は細胞間の結合を通る移動を指します。

選択肢aの「Transcellular pathway requires ATP, while paracellular pathway does not」は、トランスセルラー経路の全てがATPを必要としないため不正解です。

選択肢cの「Only ions are transported via the transcellular pathway」は誤りで、グルコースなども含まれます。

選択肢dの「Paracellular pathway transports water only」は、イオンも運搬されるため不適切です。

トランスセルラー経路

- 概要: トランスセルラー経路は、物質が細胞膜を通過して細胞の内部を移動する経路です。

- 特徴: トランスセルラー経路での物質移動には、能動輸送(active transport)や受動輸送(passive transport)などの方法が含まれ、ATPを使う場合もありますが、全ての物質移動にATPが必要なわけではありません。

- 運搬する物質: グルコース、イオン、水など、さまざまな物質がトランスセルラー経路を通じて移動します。

パラセルラー経路

- 概要: パラセルラー経路は、物質が細胞と細胞の間を通過して移動する経路です。細胞同士を結ぶタイトジャンクション(tight junctions)を通じて水や小さなイオンが移動します。

- 特徴: パラセルラー経路では、物質移動にATPを必要とせず、主に受動的な拡散によって移動が行われます。

- 運搬する物質: 水、ナトリウム、カルシウムなどの小さなイオンも移動できます。

Q9: Calculation of Filtration Rate

問題文: Which of the following correctly represents the equation to calculate the amount of a substance filtered in the kidneys?

選択肢:

a. Filtration = Urine concentration × Plasma concentration

b. Filtration = Glomerular filtration rate (GFR) × Plasma concentration

c. Filtration = Tubular reabsorption + Tubular secretion

d. Filtration = Glomerular filtration rate (GFR) × Tubular secretion

answer: b. Filtration = Glomerular filtration rate (GFR) × Plasma concentration

解説:

濾過量は、GFRと血漿中の物質濃度の積で計算されます。これにより、自由に濾過される物質の初期濃度が求まります。

選択肢aの「Filtration = Urine concentration × Plasma concentration」は誤りで、濾過量計算に関係ありません。

選択肢cの「Filtration = Tubular reabsorption + Tubular secretion」は、尿形成の合計であり、濾過量計算とは異なります。

選択肢dの「Filtration = GFR × Tubular secretion」は不正解です。

例題

問題: ある患者の糸球体濾過率(GFR)が125 mL/min、血漿中のグルコース濃度が100 mg/dLである場合、グルコースの濾過量はどれくらいになるかを計算してください。

計算式

濾過量は次の式で求めます:濾過量=GFR×血漿中の物質の濃度

ここで、GFR = 125 mL/min と 血漿中のグルコース濃度 = 100 mg/dL です。

ステップ1: 単位の確認

濾過量の単位は通常 mg/min です。したがって、血漿中の物質の濃度を mg/dL から mg/min に変換する必要があります。

- 血漿中の濃度は 100 mg/dL なので、これを mL あたりに変換するために 100 mg/dL をそのまま使います。

- GFRは 125 mL/min なので、この値をそのまま使用できます。

ステップ2: 濾過量の計算

濾過量=125 mL/min×100 mg/dL=12,500mg/min

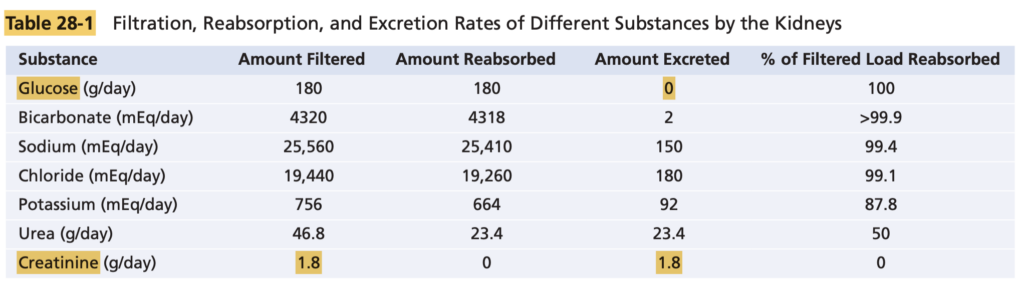

Q10: Urinary Excretion of Urea

問題文: Which of the following substances is reabsorbed minimally and therefore excreted in relatively large amounts in urine?

選択肢:

a. Glucose

b. Sodium ions

c. Amino acids

d. Urea

answer: d. Urea

解説:

尿素は再吸収が少ないため、尿中に多く排泄されます。尿素は代謝廃棄物として、腎臓で濾過された後、ほとんどが尿に排出されます。

選択肢aの「Glucose」は完全に再吸収され、尿中には現れません。

選択肢bの「Sodium ions」は主に再吸収されます。

選択肢cの「Amino acids」もほぼ完全に再吸収されます。

Q11: Primary Secretion of Potassium Ions

問題文: Which of the following ions is primarily secreted into the renal tubular lumen as part of the kidney’s regulatory function?

選択肢:

a. Calcium ions

b. Potassium ions

c. Sodium ions

d. Bicarbonate ions

answer: b. Potassium ions

解説:

カリウムイオンは腎臓で分泌される主要なイオンであり、血中濃度を調整するために尿細管に分泌されます。

選択肢aの「Calcium ions」は主に再吸収され、分泌はされません。

選択肢cの「Sodium ions」も再吸収が主体です。

選択肢dの「Bicarbonate ions」も再吸収され、酸塩基バランスに寄与します。

カリウムイオン(K⁺)は、体内で電解質バランスを維持し、神経伝達や筋収縮といった多くの生命活動に関わる重要なイオンです。その濃度が適切に調整されないと、心臓や神経の機能に重大な影響を与える可能性があります。腎臓は、カリウムイオンの血中濃度を調整する役割を担っており、必要に応じて尿細管に分泌します。

1. 腎臓におけるカリウムの分泌機構

- 主な分泌場所: カリウムイオンは、腎臓の遠位尿細管(distal tubule)や集合管(collecting duct)で分泌されます。

- 調整メカニズム: 分泌は、血中カリウム濃度やアルドステロン(aldosterone)というホルモンによって調整されます。アルドステロンは、血中のカリウム濃度が上昇した際に分泌が促進され、腎臓でのカリウムの排出が増えることで濃度が調整されます。

2. カリウムの分泌と体内のバランス

- 濃度の維持: カリウムは細胞内外のバランスが重要であり、血液中のカリウム濃度が適切に維持されることで、心筋や骨格筋の正常な機能が保たれます。

- 不要なカリウムの排出: 体内に余分なカリウムがある場合、腎臓で分泌が増加し、尿として排出されます。逆に、血中のカリウム濃度が低下しているときは分泌が抑えられ、体内に保持される仕組みになっています。

3. カリウム分泌の調整が重要な理由

- 過剰(高カリウム血症): 血中カリウム濃度が高くなると、高カリウム血症(hyperkalemia)という状態を引き起こし、心臓に不整脈が生じる可能性があります。

- 不足(低カリウム血症): 血中カリウム濃度が低くなると、低カリウム血症(hypokalemia)という状態を引き起こし、筋力低下や疲労、心臓の異常を引き起こす可能性があります。

Q13: Role of SGLT2 in Glucose Reabsorption

問題文: In the proximal tubule, which transporter is responsible for reabsorbing about 90% of filtered glucose?

選択肢:

a. GLUT1

b. GLUT2

c. SGLT1

d. SGLT2

answer: d. SGLT2

解説:

SGLT2(Sodium-Glucose Co-transporter 2)は近位尿細管のS1セグメントに位置しており、フィルターにかかったグルコースの約90%をナトリウムイオンと共に細胞内に取り込む役割を果たします。SGLT1は残りの10%を再吸収します。この共輸送メカニズムにより、腎臓はほとんどのグルコースを再吸収し、エネルギー供給に不可欠な物質を体内に保持します。

選択肢aの「GLUT1」と選択肢bの「GLUT2」は、グルコースを基底膜側から細胞外へ拡散させる輸送タンパク質で、ナトリウム共輸送には関与しません。

選択肢cの「SGLT1」は、S3セグメントでの再吸収を担当し、主に残りのグルコースを輸送します。

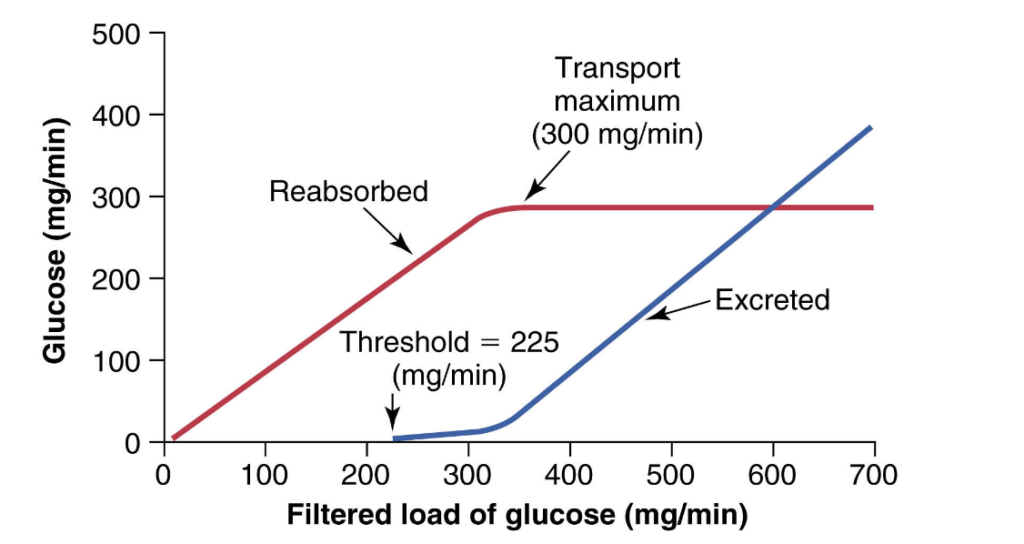

Q14: Transport Maximum (Tm) for Glucose

問題文: What is the transport maximum (Tm) for glucose in the kidneys, beyond which glucose starts appearing in the urine?

選択肢:

a. 125 mg/min

b. 250 mg/min

c. 375 mg/min

d. 500 mg/min

answer: c. 375 mg/min

解説:

グルコースの輸送最大量(Tm)は約375 mg/minです。この量を超えると、再吸収が飽和状態に達し、余分なグルコースが尿中に排出され始めます。正常な範囲内ではグルコースは全て再吸収されますが、糖尿病などで血糖値が異常に高くなると、Tmを超え、グルコースが尿中に見られるようになります。

選択肢aの「125 mg/min」は通常のグルコース濾過量であり、Tmではありません。

選択肢bの「250 mg/min」は一部のネフロンでグルコースが尿中に現れる閾値であり、全体の輸送最大量とは異なります。

選択肢dの「500 mg/min」はTmを超えた値で、誤りです。

Q15: Sodium-Hydrogen Counter-Transport Mechanism

問題文: Which process in the proximal tubule involves sodium-hydrogen counter-transport?

選択肢:

a. Secondary active reabsorption of glucose

b. Primary active reabsorption of amino acids

c. Secondary active secretion of hydrogen ions

d. Passive diffusion of sodium ions

answer: c. Secondary active secretion of hydrogen ions

解説:

ナトリウム-水素逆輸送は、ナトリウムの再吸収に伴って水素イオンが尿細管腔へ分泌されるプロセスです。ナトリウムが細胞内へ入る際のエネルギーを利用して、水素イオンを反対方向へ輸送します。これは二次能動輸送の一形態であり、腎臓でのpH調整にも寄与しています。

選択肢aの「Secondary active reabsorption of glucose」は、ナトリウムとの共輸送であり、逆輸送とは異なります。

選択肢bの「Primary active reabsorption of amino acids」は、アミノ酸再吸収であり、一次能動輸送です。

選択肢dの「Passive diffusion of sodium ions」は、受動的な移動であり、エネルギーを使用しません。

ナトリウム-水素逆輸送(sodium-hydrogen antiport)は、腎臓の尿細管で行われる二次能動輸送の一形態であり、ナトリウムイオン(Na⁺)を再吸収すると同時に水素イオン(H⁺)を尿細管腔に分泌するプロセスです。このメカニズムは、腎臓のpH調整や酸塩基平衡の維持に重要です。

1. ナトリウム-水素逆輸送の仕組み

- 場所: 主に近位尿細管(proximal tubule)で起こります。

- 二次能動輸送: この輸送はATPを直接使わない二次能動輸送です。これはナトリウムポンプ(Na⁺/K⁺ ATPase)が作り出すナトリウムの濃度勾配を利用する仕組みです。細胞外のナトリウム濃度が細胞内より高いため、ナトリウムが細胞内に流入するエネルギーを使い、水素イオンを尿細管腔へと押し出します。

2. ナトリウムの再吸収と水素の分泌

- ナトリウムの再吸収: ナトリウムが細胞内に取り込まれ、さらに血液へ再吸収されることで体内のナトリウムバランスを維持します。

- 水素イオンの分泌: ナトリウムが細胞内に入るエネルギーにより、水素イオンが尿細管腔に分泌されます。これにより、酸性の水素イオンが尿に排出され、体液のpHバランスが保たれます。

3. pH調整への役割

- 酸塩基平衡: 水素イオンを排出することで血液中の酸性度が調整されます。腎臓は、このナトリウム-水素逆輸送を通じて体内のpHバランスを保ち、代謝性アシドーシス(酸性過剰)などの状態を防ぎます。

- 炭酸脱水酵素: このプロセスにおいて、細胞内で二酸化炭素(CO₂)と水から炭酸(H₂CO₃)が生成され、それが水素イオンと重炭酸イオン(HCO₃⁻)に分解される反応が関わります。水素イオンは尿細管腔に分泌され、重炭酸イオンは再吸収されることで、酸塩基平衡を維持します。

Q16: Excretion of Impermeable Substances

問題文: Which substance is mostly impermeable to the tubular membrane and is therefore almost completely excreted in the urine?

選択肢:

a. Urea

b. Glucose

c. Creatinine

d. Chloride ions

answer: c. Creatinine

解説:

クレアチニンは大きな分子で、尿細管膜をほとんど通過せず、再吸収されることがほとんどありません。そのため、糸球体で濾過されたクレアチニンはほぼ全てが尿中に排泄されます。これは、腎機能の指標としてクレアチニンクリアランスが使用される理由でもあります。

選択肢aの「Urea」はある程度再吸収されるため、全てが尿中に排出されるわけではありません。

選択肢bの「Glucose」は通常、全て再吸収されるため、尿中に見られません。

選択肢dの「Chloride ions」はナトリウムと共に再吸収されるため、尿中には少量しか含まれません。

Q17: Pinocytosis in Protein Reabsorption

問題文: Which process is responsible for the reabsorption of large proteins in the proximal tubule?

選択肢:

a. Simple diffusion

b. Pinocytosis

c. Facilitated diffusion

d. Secondary active transport

answer: b. Pinocytosis

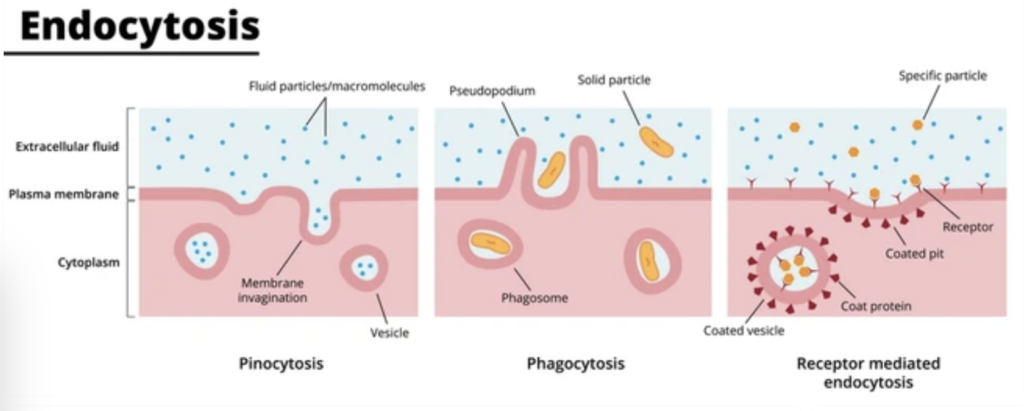

解説:

ピノサイトーシスは、近位尿細管で大きなタンパク質を再吸収するために利用されるプロセスです。タンパク質が細胞膜に付着し、膜が細胞内に陥入して小胞(小さな袋)を形成し、タンパク質を内部に取り込みます。その後、細胞内でタンパク質はアミノ酸に分解され、再吸収されます。このプロセスはATPを必要とするため、能動輸送の一形態です。

選択肢aの「Simple diffusion」は、受動的に小分子が濃度勾配に従って移動する方法であり、大きなタンパク質には適用されません。

選択肢cの「Facilitated diffusion」は、特定のキャリアタンパク質を通じて行われる受動輸送であり、タンパク質の再吸収には適していません。

選択肢dの「Secondary active transport」は、主にナトリウムと他の小分子の共輸送に適用され、大きなタンパク質の輸送には使われません。

Q18: Gradient-Time Transport of Sodium

問題文: What type of transport is described as gradient-time transport in the proximal tubule?

選択肢:

a. Glucose reabsorption

b. Sodium reabsorption

c. Potassium secretion

d. Water reabsorption

answer: b. Sodium reabsorption

解説:

勾配-時間輸送は、ナトリウムが濃度勾配および時間に依存して再吸収されるメカニズムです。近位尿細管では、ナトリウム濃度が高いほど再吸収率も増加し、また尿細管液の流れがゆっくりであれば、ナトリウムが細胞に移動する時間が増えるため、効率的な再吸収が可能になります。逆に、尿細管液の流れが速い場合は、ナトリウムが再吸収される時間が限られてしまうため、再吸収が不十分になることがあります。

選択肢aの「Glucose reabsorption」は、Tm(輸送最大量)に達するまで再吸収され、勾配-時間輸送ではありません。

選択肢cの「Potassium secretion」は主に遠位尿細管で行われ、ナトリウムとは異なるメカニズムです。

選択肢dの「Water reabsorption」は主に浸透圧勾配に依存するため、勾配-時間輸送には該当しません。

Q19: Osmotic Gradient-Driven Water Reabsorption

問題文: Which of the following primarily drives passive water reabsorption in the proximal tubule?

選択肢:

a. Active transport of chloride ions

b. Osmotic gradient created by sodium reabsorption

c. Facilitated diffusion of water

d. Active transport of water molecules

answer: b. Osmotic gradient created by sodium reabsorption

解説:

ナトリウムが再吸収されると、尿細管内外に浸透圧勾配が生じます。この勾配が水の受動的な再吸収を促進します。特に近位尿細管は水透過性が高いため、ナトリウムの再吸収に伴って水が素早く移動します。

選択肢aの「Active transport of chloride ions」はナトリウム再吸収と共に行われることもありますが、直接的に水の移動には関与しません。

選択肢cの「Facilitated diffusion of water」は、受動的に特定のキャリアタンパク質を通じて水が輸送される場合を指しますが、浸透圧による受動輸送ではありません。

選択肢dの「Active transport of water molecules」は、物理的に不可能であり、水の移動は常に受動的です。

Q20: Proximal Tubule Reabsorption Capacity

問題文: Approximately what percentage of the filtered sodium and water is reabsorbed by the proximal tubule before the filtrate reaches the loop of Henle?

選択肢:

a. 25%

b. 45%

c. 65%

d. 85%

answer: c. 65%

解説:

近位尿細管はフィルターにかかったナトリウムと水の約65%を再吸収します。これは、ナトリウムと水の再吸収に高い能力を持つ近位尿細管の特性によるものです。この再吸収の過程は、ナトリウムや水の恒常性を保つために重要です。

選択肢aの「25%」は少なすぎます。

選択肢bの「45%」は不正確です。

選択肢dの「85%」は、再吸収の割合として高すぎます。

Q21: Role of the Na+-K+ ATPase Pump in Thick Ascending Limb

問題文: What is the primary function of the Na+-K+ ATPase pump in the thick ascending limb of the loop of Henle?

選択肢:

a. To transport water into the tubular fluid

b. To maintain a high potassium concentration in the tubular lumen

c. To create a low intracellular sodium concentration, allowing sodium diffusion from the tubular fluid

d. To actively reabsorb glucose

answer: c. To create a low intracellular sodium concentration, allowing sodium diffusion from the tubular fluid

解説:

Na+-K+ ATPaseポンプは、細胞内ナトリウム濃度を低く保つことで、ナトリウムが管腔内から細胞内へ拡散するための勾配を形成します。このポンプは、ナトリウム、クロライド、カリウムの共輸送を可能にする重要な役割を果たします。

選択肢aの「To transport water into the tubular fluid」は誤りで、水の輸送は関係ありません。

選択肢bの「To maintain a high potassium concentration in the tubular lumen」は不正確で、逆に細胞内のカリウム濃度を高めます。

選択肢dの「To actively reabsorb glucose」は近位尿細管でのグルコース再吸収に関する内容であり、ここには該当しません。

Na⁺-K⁺ ATPaseポンプは、細胞膜に存在する重要な酵素で、細胞内と細胞外のナトリウム(Na⁺)とカリウム(K⁺)の濃度を調整する役割を持っています。このポンプは、エネルギーを使って、ナトリウムを細胞外に排出し、カリウムを細胞内に取り込むことによって、細胞内外の濃度差(濃度勾配)を作り出します。

このポンプの働きのポイント:

- ATPを使う: Na⁺-K⁺ ATPaseポンプはATP(細胞のエネルギー源)を使って動作します。これを「能動輸送」といいます。

- ナトリウム濃度を低く保つ: このポンプにより、細胞内のナトリウム濃度が非常に低く保たれ、細胞外のナトリウム濃度が高い状態が維持されます。

- 勾配の形成: ナトリウムが細胞内に拡散しないようにするため、このポンプによって形成される濃度勾配が重要です。この勾配があるおかげで、ナトリウムが管腔(尿細管内など)から細胞内に拡散することができます。

- 共輸送に寄与: この勾配を利用して、ナトリウムと他の物質(例:グルコースやアミノ酸)を同時に細胞内に取り込む共輸送が可能になります。この仕組みは腎臓などで効率的に物質を再吸収するために非常に重要です。

簡単に言うと:

Na⁺-K⁺ ATPaseポンプは、エネルギーを使って細胞内外のナトリウムとカリウムの濃度を調整し、ナトリウムが細胞内に流れ込むための勾配を作り、他の物質と一緒に再吸収を助ける重要な役割を果たしているのです。

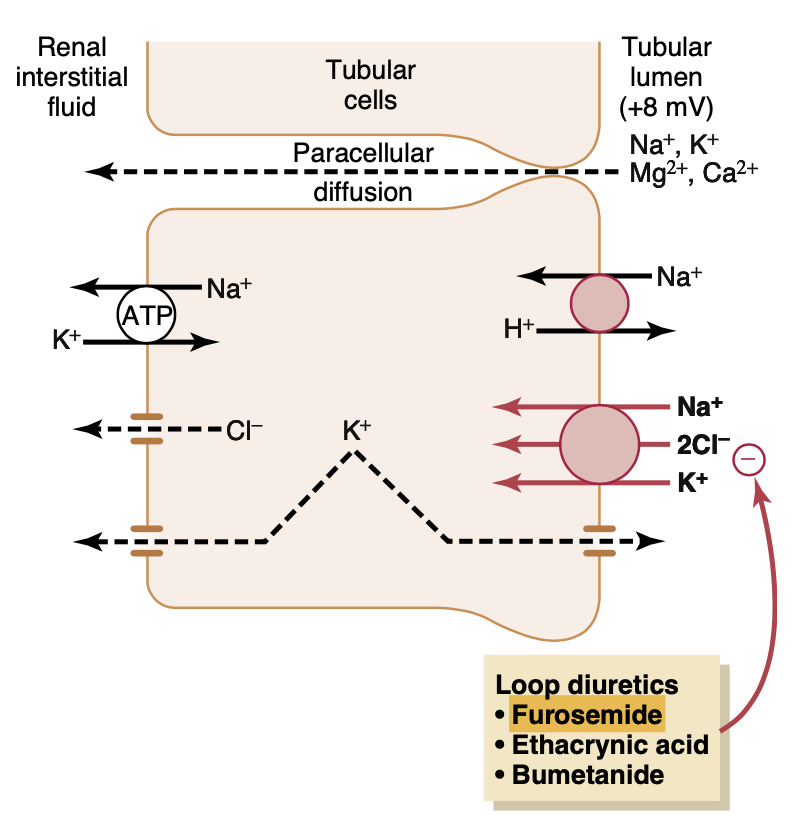

Q22: Primary Site of Action for Loop Diuretics

問題文: Where is the primary site of action for loop diuretics such as furosemide within the nephron?

選択肢:

a. Proximal tubule

b. Thick ascending limb of the loop of Henle

c. Distal tubule

d. Collecting duct

answer: b. Thick ascending limb of the loop of Henle

解説:

ループ利尿薬(例:フロセミド)は、ヘンレのループの厚い上行脚に作用してNa+-K+-2Cl−共輸送体を阻害し、ナトリウムと水の再吸収を減少させます。これにより、尿量が増加し、利尿効果が得られます。

選択肢aの「Proximal tubule」は利尿薬の作用部位ではありません。

選択肢cの「Distal tubule」は利尿薬の主な作用部位ではありません。

選択肢dの「Collecting duct」は一部の利尿薬の作用部位ですが、ループ利尿薬の主な作用部位ではありません。

Q23: Function of Principal Cells in the Distal Tubule

問題文: What is the primary function of principal cells in the distal tubule and cortical collecting tubule?

選択肢:

a. Reabsorb urea and secrete potassium

b. Reabsorb sodium and water while secreting potassium

c. Reabsorb bicarbonate and secrete hydrogen

d. Reabsorb glucose and secrete calcium

answer: b. Reabsorb sodium and water while secreting potassium

解説:

主細胞は遠位尿細管および皮質集合管でナトリウムと水を再吸収し、カリウムを分泌する役割を持っています。この過程は、ナトリウム-カリウムATPaseポンプによって調整され、ナトリウムとカリウムの恒常性を保ちます。

選択肢aの「Reabsorb urea and secrete potassium」は正確ではありません。

選択肢cの「Reabsorb bicarbonate and secrete hydrogen」は主に介在細胞の機能です。

選択肢dの「Reabsorb glucose and secrete calcium」は遠位尿細管の主細胞の機能とは異なります。

Principal cells(主細胞)とintercalated cells(介在細胞)は、いずれも腎臓の集合管(collecting duct)に存在する細胞ですが、それぞれ異なる役割を持っています。以下に、両者の違いを簡潔にまとめます:

1. Principal cells(主細胞)

- 主な機能: 主細胞は主にナトリウムの再吸収、カリウムの分泌、水分の調整を行います。これらは腎臓の塩分と水分の恒常性を維持するために重要です。

- ホルモンの影響: 主細胞はアルドステロン(aldosterone)というホルモンの影響を受け、ナトリウムの再吸収とカリウムの分泌を調節します。また、**抗利尿ホルモン(ADH)**により水の再吸収も行います。

- 場所: 主に集合管に存在します。

2. Intercalated cells(介在細胞)

- 主な機能: 介在細胞は**水素イオン(H⁺)の分泌と重炭酸イオン(HCO₃⁻)**の再吸収を担当し、体液のpHの調整に関与します。これにより、体液の酸塩基平衡を維持します。

- ホルモンの影響: 介在細胞は主にアルドステロンの影響を受けず、代わりにpH調整に関与するため、酸性尿の排泄を促進します。

- 場所: 介在細胞も集合管に存在しますが、主細胞とは異なる位置にあります。

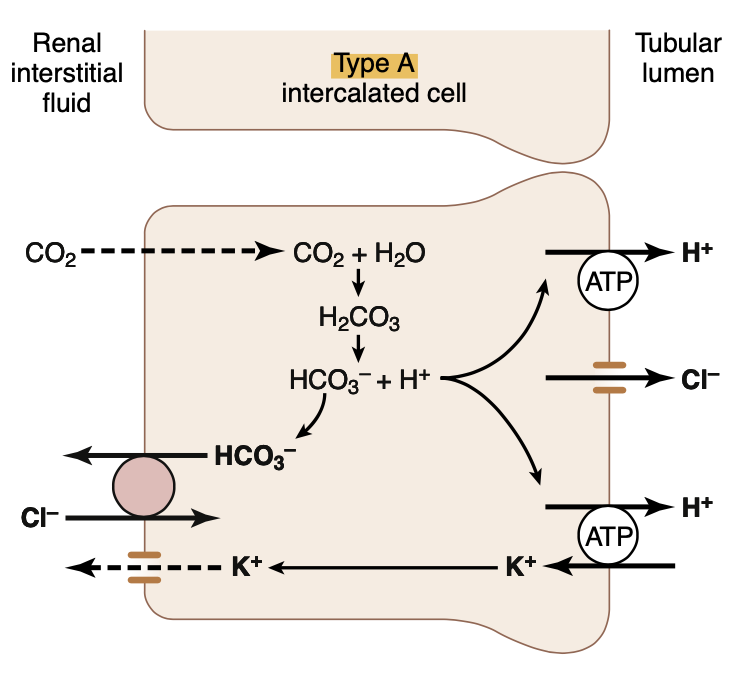

Q24: Function of Type A Intercalated Cells in Acid-Base Balance

問題文: What is the primary role of type A intercalated cells in the distal tubule during acidosis?

選択肢:

a. Secrete bicarbonate and reabsorb hydrogen

b. Reabsorb bicarbonate and secrete hydrogen

c. Secrete potassium and reabsorb sodium

d. Reabsorb water exclusively

answer: b. Reabsorb bicarbonate and secrete hydrogen

解説:

A型介在細胞は酸性血症の際に水素イオンを分泌し、重炭酸イオンを再吸収することで酸塩基平衡を保ちます。水素ATPaseトランスポーターを用いて、高い濃度勾配に逆らって水素イオンを分泌します。

選択肢aの「Secrete bicarbonate and reabsorb hydrogen」はB型介在細胞の機能であり、アルカローシス時に作用します。

選択肢cの「Secrete potassium and reabsorb sodium」は主細胞の役割です。

選択肢dの「Reabsorb water exclusively」は水再吸収のみを指しており、A型介在細胞の役割とは異なります。

**A型介在細胞(Type A intercalated cells)とB型介在細胞(Type B intercalated cells)**は、腎臓の集合管で酸塩基平衡を調整する重要な役割を担っていますが、それぞれが異なる条件下で異なる機能を果たします。

1. A型介在細胞(Type A intercalated cells)

- 役割: A型介在細胞は、**アシドーシス(酸性血液)**の状態において重要です。アシドーシスとは、血液のpHが低下し、酸性が過剰な状態を指します。A型細胞は、これを補正するために次のような作用を行います。

- 水素イオン(H⁺)の分泌: A型細胞は、**水素イオン(H⁺)**を尿細管腔(尿に向かって)に分泌します。この過程により、血液中の過剰な酸が尿中に排出され、血液のpHが正常範囲に戻ります。

- 重炭酸イオン(HCO₃⁻)の再吸収: 水素イオンの排出と同時に、**重炭酸イオン(HCO₃⁻)**が血液に再吸収されます。これにより、血液のpHが酸性から正常に回復します。

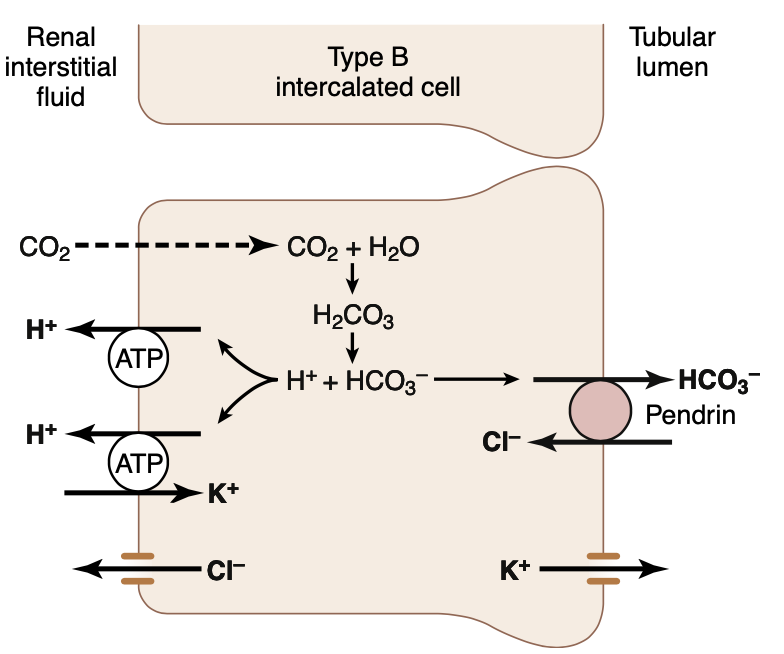

2. B型介在細胞(Type B intercalated cells)

- 役割: B型介在細胞は、**アルカローシス(アルカリ血液)**の状態で重要です。アルカローシスとは、血液のpHが高くなり、アルカリ性に傾いている状態を指します。B型細胞は、これを補正するために以下のような作用を行います。

- 水素イオン(H⁺)の再吸収: B型細胞は、**水素イオン(H⁺)**を再吸収して血液に戻します。これにより、血液中の水素イオンが増え、pHが低下し、アルカローシスを補正します。

- 重炭酸イオン(HCO₃⁻)の分泌: 同時に、**重炭酸イオン(HCO₃⁻)**が尿細管腔(尿に向かって)に分泌されます。これにより、血液から重炭酸イオンが排出され、血液のpHがアルカリ性から正常に戻ります。

3. A型とB型介在細胞の違い

- 逆の作用: A型細胞とB型細胞は、逆のメカニズムで酸塩基平衡を調整します。A型細胞はアシドーシス時に働き、B型細胞はアルカローシス時に働きます。それぞれが**水素イオン(H⁺)と重炭酸イオン(HCO₃⁻)**を異なる方向に輸送します。

- A型細胞: 水素イオンを分泌し、重炭酸イオンを再吸収します。

- B型細胞: 水素イオンを再吸収し、重炭酸イオンを分泌します。

4. 細胞膜における輸送体の配置

- A型細胞とB型細胞では、水素イオンと重炭酸イオンを運搬する輸送体が異なる配置で細胞膜に存在します。

- A型細胞では、水素イオンは細胞内から尿細管腔に分泌され、重炭酸イオンは細胞内に再吸収されます。

- B型細胞では、逆に水素イオンは細胞内に再吸収され、重炭酸イオンは尿細管腔に分泌されます。

Q25: Bicarbonate Reabsorption and Hydrogen Secretion in Proximal Tubule

問題文: In the proximal tubule, how are hydrogen ions primarily secreted to facilitate bicarbonate reabsorption?

選択肢:

a. Through the Na+-K+ ATPase pump

b. By a sodium-hydrogen counter-transporter

c. Through active transport by the Na+-Cl- transporter

d. Via simple diffusion

answer: b. By a sodium-hydrogen counter-transporter

解説:

近位尿細管では、ナトリウム-水素逆輸送体が水素イオンを分泌し、重炭酸イオンの再吸収を促進します。この過程により、水素イオンが尿細管腔に分泌され、重炭酸イオンと結合して炭酸を形成し、水と二酸化炭素に分解されます。

選択肢aの「Through the Na+-K+ ATPase pump」は細胞基底膜側にあり、ナトリウムとカリウムの輸送に使われます。

選択肢cの「Through active transport by the Na+-Cl- transporter」は、遠位尿細管でのナトリウムとクロライドの輸送に関係します。

選択肢dの「Via simple diffusion」はエネルギーを使用しない受動的なプロセスであり、水素イオンの分泌には適していません。

Q26: Role of Thiazide Diuretics in the Distal Tubule

問題文: Which transport mechanism is inhibited by thiazide diuretics in the distal tubule?

選択肢:

a. Na+-K+ ATPase pump

b. Sodium-chloride co-transporter

c. NKCC2 co-transporter

d. Sodium-hydrogen counter-transporter

answer: b. Sodium-chloride co-transporter

解説:

サイアザイド系利尿薬は、遠位尿細管におけるナトリウム-クロライド共輸送体を阻害します。これにより、ナトリウムと水の再吸収が減少し、利尿作用が促進されます。

選択肢aの「Na+-K+ ATPase pump」は細胞基底膜側にあり、サイアザイド系利尿薬の作用部位ではありません。

選択肢cの「NKCC2 co-transporter」は、ヘンレループの厚い上行脚でのナトリウム-カリウム-2クロライド共輸送体であり、サイアザイド系利尿薬の作用部位ではありません。

選択肢dの「Sodium-hydrogen counter-transporter」は、近位尿細管でのナトリウムと水素の輸送に関与しますが、サイアザイド利尿薬の作用部位ではありません。

Q27: Function of Type B Intercalated Cells in Alkalosis

問題文: During alkalosis, how do type B intercalated cells in the distal tubule and collecting duct help regulate acid-base balance?

選択肢:

a. By secreting hydrogen ions into the tubular lumen

b. By secreting bicarbonate ions and reabsorbing hydrogen ions

c. By reabsorbing bicarbonate and secreting chloride ions

d. By reabsorbing potassium ions and secreting sodium ions

answer: b. By secreting bicarbonate ions and reabsorbing hydrogen ions

解説:

アルカローシス時には、B型介在細胞が尿細管腔に重炭酸イオンを分泌し、同時に水素イオンを再吸収することで、体液の酸塩基バランスを調整します。このプロセスは、過剰なアルカリを排出し、体液を正常なpHに戻すのに役立ちます。

選択肢aの「By secreting hydrogen ions into the tubular lumen」は、A型介在細胞の役割です。

選択肢cの「By reabsorbing bicarbonate and secreting chloride ions」は不正確で、B型介在細胞の重炭酸分泌の過程とは異なります。

選択肢dの「By reabsorbing potassium ions and secreting sodium ions」は主細胞に関連するプロセスであり、B型介在細胞の役割とは異なります。

Q28: Role of ADH in Water Reabsorption in the Medullary Collecting Duct

- 問題文: What determines the permeability of the medullary collecting duct to water?

- a. Sodium concentration

- b. Level of ADH

- c. Urea concentration

- d. Potassium level

- Answer: b. Level of ADH

- 解説: ADH(抗利尿ホルモン)は、髄質集合管の水透過性を調節するホルモンです。ADHが高いと、髄質間質に水が再吸収され、尿量が減少し、尿が濃縮されます。他の選択肢(ナトリウム濃度、尿素濃度、カリウム濃度)は直接的に髄質集合管の水透過性には影響を及ぼしません。

Q29: Urea Reabsorption in the Medullary Collecting Duct

- 問題文: Which substance is the medullary collecting duct specifically permeable to, aiding in the kidney’s ability to concentrate urine?

- a. Glucose

- b. Sodium

- c. Urea

- d. Creatinine

- Answer: c. Urea

- 解説: 髄質集合管は尿素に透過性があり、尿素輸送体を介して尿素が髄質間質へ再吸収されるため、腎臓は尿の濃縮を助けます。ナトリウムも再吸収されますが、髄質集合管に特異的な透過性ではありません。グルコースとクレアチニンは、尿の濃縮において同様の役割を果たしません。

髄質集合管は腎臓の一部で、尿の濃縮に重要な役割を果たします。ここで行われるプロセスを簡単に説明します。

1. 髄質集合管の構造と役割

髄質集合管は、腎臓の内側部分にある髄質(medulla)に位置しています。この部分は、尿の最終的な調整を行う場所で、尿の濃縮(濃い尿を作る)や薄めるプロセスに関与します。

2. 尿素の役割

尿素は体内でタンパク質が分解されて生成される廃棄物です。腎臓では、尿素の濃度が調整されることによって、尿の濃縮が助けられます。

3. 尿素輸送体と再吸収

髄質集合管は、尿素輸送体(urea transporters)を持っており、これを使って尿素を尿細管の腔から髄質の間質に再吸収します。再吸収された尿素は、腎臓の髄質内で高濃度になります。この濃度の差が、水分の再吸収を促進し、尿を濃縮するメカニズムの一部として働きます。

4. 尿の濃縮

髄質集合管での尿素の再吸収により、腎臓内の髄質が高い**浸透圧(osmolarity)**を持つようになります。この浸透圧の差が、水分が再吸収されるプロセスを促進し、尿が濃縮されます。最終的に、腎臓はより濃い尿を排出し、体が必要とする水分を保持します。

Q30: Hydrogen Ion Secretion in the Medullary Collecting Duct

- 問題文: What is a key function of the medullary collecting duct in acid-base regulation?

- a. Secreting bicarbonate ions

- b. Reabsorbing glucose

- c. Secreting hydrogen ions

- d. Reabsorbing creatinine

- Answer: c. Secreting hydrogen ions

- 解説: 髄質集合管は、酸塩基平衡を保つために高濃度勾配に対して水素イオンを分泌する能力を持っています。これは尿の酸性度を調整するために重要です。他の選択肢の重炭酸イオンの分泌やクレアチニンの再吸収は髄質集合管の主な機能ではありません。

Q31: Glomerulotubular Balance Mechanism

- 問題文: What is the primary purpose of glomerulotubular balance in the kidney?

- a. To increase GFR

- b. To maintain a constant filtration fraction

- c. To prevent overloading of distal tubular segments

- d. To increase urine output when blood pressure rises

- Answer: c. To prevent overloading of distal tubular segments

- 解説: 糸球体尿細管平衡(glomerulotubular balance)は、糸球体濾過量(GFR)が増加しても遠位尿細管への負担を抑え、尿の生成に対する影響を最小限に抑える仕組みです。他の選択肢、GFRの増加や濾過分画の一定維持、血圧上昇時の尿生成増加は、糸球体尿細管平衡の主目的とは異なります。

Q32: Role of Peritubular Capillary Hydrostatic Pressure

- 問題文: How does an increase in peritubular capillary hydrostatic pressure affect tubular reabsorption?

- a. It increases reabsorption

- b. It decreases reabsorption

- c. It has no effect on reabsorption

- d. It increases GFR

- Answer: b. It decreases reabsorption

- 解説: 尿細管の再吸収は、主に周囲の毛細血管の圧力に依存します。毛細血管の静水圧が上昇すると、尿細管からの再吸収が低下し、尿中への水分や溶質の排泄が増加します。他の選択肢は、静水圧の影響を正しく反映していないため、誤りです。

Q33: Peritubular Capillary Colloid Osmotic Pressure and Reabsorption

- 問題文: Which factor directly increases peritubular capillary reabsorption rate?

- a. Decrease in plasma protein concentration

- b. Increase in peritubular capillary hydrostatic pressure

- c. Increase in colloid osmotic pressure of peritubular capillaries

- d. Increase in renal interstitial hydrostatic pressure

- Answer: c. Increase in colloid osmotic pressure of peritubular capillaries

- 解説: 周囲の毛細血管の膠質浸透圧が高まると、尿細管からの水と溶質の再吸収が増加します。これは、毛細血管内に水を引き寄せる力が強くなるためです。他の選択肢は、再吸収を低下させるか、影響が異なるため、誤りです。

Q34: Effects of Pressure Natriuresis on Sodium Excretion

- 問題文: What is the primary effect of pressure natriuresis in the kidney?

- a. Increases sodium reabsorption

- b. Increases sodium excretion

- c. Increases potassium reabsorption

- d. Increases water reabsorption

- Answer: b. Increases sodium excretion

- 解説: 圧力利尿(pressure natriuresis)は、血圧の上昇によりナトリウム排泄が促進される現象です。これは、体内のナトリウムバランスを調整し、体液量の過剰な増加を防ぐための重要なメカニズムです。他の選択肢は圧力利尿の作用を正しく表していません。

Q35: Angiotensin II’s Effect on Peritubular Capillary Reabsorption

- 問題文: How does angiotensin II affect peritubular capillary reabsorption?

- a. Increases hydrostatic pressure in the peritubular capillaries

- b. Decreases reabsorption in the proximal tubule

- c. Increases colloid osmotic pressure and enhances reabsorption

- d. Has no effect on peritubular capillary reabsorption

- Answer: c. Increases colloid osmotic pressure and enhances reabsorption

- 解説: アンギオテンシンIIは、膠質浸透圧を増加させ、尿細管での再吸収を促進する作用があります。これにより、腎臓での水とナトリウムの再吸収が増加し、血液量と血圧の維持に寄与します。

アンギオテンシンIIは腎臓の尿細管に作用し、ナトリウムと水を積極的に再吸収させます。具体的には、近位尿細管においてナトリウムの再吸収を促進し、同時に水分も吸収されます。このプロセスで尿中のナトリウム量が減り、血液中のナトリウムと水分量が増加します。

他の選択肢は、アンギオテンシンIIの直接的な影響を反映していないため、誤りです。

Q36: The Role of Peritubular Capillary Forces in Reabsorption

Question:

Which factor increases the rate of reabsorption in the peritubular capillaries by increasing the colloid osmotic pressure within these capillaries?

Choices:

a. Increased arterial pressure

b. Increased plasma protein concentration

c. Decreased filtration fraction

d. Decreased renal interstitial hydrostatic pressure

Answer:

b. Increased plasma protein concentration

Explanation:

Increased plasma protein concentration in the peritubular capillaries elevates the colloid osmotic pressure within these capillaries, promoting greater reabsorption from the renal interstitium. This is because a higher concentration of plasma proteins pulls more fluid into the capillaries, enhancing reabsorption.

- a. Increased arterial pressure は誤りです。動脈圧の上昇は通常、尿量増加や糸球体ろ過率の変動に関与しますが、再吸収率の増加にはつながりません。

- c. Decreased filtration fraction は誤りです。低い濾過分画は、膠質浸透圧を低下させるため、再吸収の減少につながります。

- d. Decreased renal interstitial hydrostatic pressure は誤りです。腎間質の静水圧低下は再吸収を助ける可能性はありますが、膠質浸透圧の直接的な要因ではありません。

Q37: Influence of Afferent and Efferent Arteriolar Resistance on Reabsorption

Question:

How does an increase in the resistance of the efferent arterioles affect peritubular capillary reabsorption?

Choices:

a. It increases glomerular capillary hydrostatic pressure but decreases peritubular capillary reabsorption

b. It decreases both glomerular and peritubular capillary hydrostatic pressures

c. It decreases peritubular capillary hydrostatic pressure, increasing reabsorption

d. It has no effect on peritubular capillary hydrostatic pressure

Answer:

c. It decreases peritubular capillary hydrostatic pressure, increasing reabsorption

Explanation:

輸出細動脈(efferent arteriole)の抵抗が増加すると、腎臓内の血液の流れと圧力にどのような影響があるかについてわかりやすく解説します。

1. 輸出細動脈の役割

腎臓には、糸球体に血液を送る「輸入細動脈(afferent arteriole)」と、糸球体から血液を出す「輸出細動脈(efferent arteriole)」があります。輸出細動脈は、糸球体で濾過された血液を次の腎臓内の構造(特に尿細管周囲の毛細血管)に送り出します。

2. 輸出細動脈の抵抗が増加すると…

輸出細動脈の抵抗が増える(=血流が流れにくくなる)と、血液が糸球体から出るのに時間がかかります。その結果、糸球体の内部での濾過圧は上昇するため、糸球体での濾過は増えますが、次の段階である尿細管周囲の毛細血管(peritubular capillaries)での静水圧が低下します。

3. 低下した静水圧の効果

尿細管周囲の毛細血管での静水圧が低下すると、腎臓の組織(腎間質)からこの毛細血管への水分移動が促進されます。これは、腎間質と毛細血管の間に圧力差が生じるためです。

4. 再吸収の促進

この圧力差によって、尿細管で再吸収された水分や溶質が毛細血管内に移動しやすくなり、再吸収量が増えます。これは体内の水分バランスを調整し、体液を効率的に利用するための仕組みでもあります。

まとめ

輸出細動脈の抵抗が増加すると、尿細管周囲の毛細血管での静水圧が低下し、その結果として、腎間質から毛細血管への水や溶質の移動(再吸収)が促進されます。この仕組みは、体が水分や栄養素を効率的に回収し、排出される水分量を調整するのに役立ちます。

Q38: Factors Contributing to Pressure Natriuresis

Question:

Which of the following does NOT contribute to pressure natriuresis?

Choices:

a. Increased peritubular capillary hydrostatic pressure

b. Internalization of sodium transporter proteins

c. Reduced angiotensin II levels

d. Increased plasma protein concentration

Answer:

d. Increased plasma protein concentration

Explanation:

**圧力利尿(pressure natriuresis)**とは、血圧が上昇すると体内でのナトリウム排泄が促進される現象を指します。このメカニズムにより、体はナトリウム量と体液量を調整し、血圧を正常に保とうとします。

1. 圧力利尿の仕組み

圧力利尿では、以下のような要因がナトリウムの再吸収を抑え、ナトリウム排泄を促進します。

- 尿細管周囲の毛細血管の静水圧が増加:血圧が上昇すると、腎臓の毛細血管内の圧力(静水圧)も増加し、水分やナトリウムが尿細管から排出されやすくなります。

- アンギオテンシンII(angiotensin II)濃度の低下:通常、アンギオテンシンIIはナトリウム再吸収を促進し、血圧を上昇させるホルモンです。しかし、圧力利尿ではアンギオテンシンIIが抑制されるため、ナトリウムの再吸収が減少します。

- ナトリウム輸送体の内在化:腎臓の尿細管でナトリウムを再吸収する輸送体が減少し、ナトリウムが再吸収されにくくなります。

これらの変化が組み合わさることで、腎臓はナトリウムを体外に排出しやすくなり、血圧上昇に対抗してナトリウムと水分のバランスを調整します。

2. 血漿タンパク質濃度は関係がない理由

一方で、血漿中のタンパク質濃度の増加は圧力利尿に寄与しません。血漿タンパク質濃度が増加すると、むしろ腎臓の膠質浸透圧が上昇し、水分やナトリウムの再吸収が促進されます。これは、圧力利尿とは反対の効果をもたらすため、血漿タンパク質濃度の増加は圧力利尿には関与しません。

まとめ

圧力利尿は、血圧上昇時にナトリウム再吸収を抑えることで、ナトリウム排泄を促進する仕組みです。血漿タンパク質濃度の増加は、ナトリウム再吸収を増やす方向に働くため、圧力利尿には関与しません。

- a. Increased peritubular capillary hydrostatic pressure は正しい選択肢です。静水圧の上昇は、ナトリウムの再吸収を減少させ、ナトリウム利尿を促進します。

- b. Internalization of sodium transporter proteins は正しい選択肢です。ナトリウム輸送体の内部化は再吸収を減少させます。

- c. Reduced angiotensin II levels は正しい選択肢です。アンジオテンシンIIの減少はナトリウムの再吸収を減少させます。

Q39: Renal Interstitial Hydrostatic and Colloid Osmotic Pressure Impact

問題文:

How do changes in renal interstitial hydrostatic and colloid osmotic pressures specifically affect water and solute reabsorption in the proximal tubule?

選択肢:

a. They increase peritubular capillary hydrostatic pressure, which opposes reabsorption.

b. They alter the gradient across the tubular lumen, reducing reabsorption efficiency.

c. They decrease the tendency for backleak of water and solutes into the lumen.

d. They create a positive pressure that reduces water movement into the interstitial fluid.

answer:c

解説:

近位尿細管の水と溶質の再吸収には、腎間質の静水圧と膠質浸透圧が重要な役割を果たします。腎間質静水圧が上昇すると、尿細管内からの再吸収が減少し、特に近位尿細管での「backleak」が増加します。これにより、水や溶質が逆流しやすくなり、全体的な再吸収率が低下します。他の選択肢については、次のように解釈できます。

- a:近位尿細管での再吸収に直接関与しません。

- b:これは腎間質の圧力変動とは関係なく、むしろ再吸収の効率を低下させる要因です。

- d:腎間質の膠質浸透圧に反する記述です。したがって、選択肢cが正解です。

Q40: Pressure Natriuresis Mechanism

問題文:

What is the role of angiotensin II in the process of pressure natriuresis?

選択肢:

a. It decreases the filtration fraction to enhance sodium excretion.

b. It stimulates sodium reabsorption in the renal tubules.

c. It facilitates water reabsorption in response to increased pressure.

d. It inhibits the action of aldosterone on sodium transport.

answer:b

解説:

圧ナトリウム利尿(pressure natriuresis)は、血圧上昇によってナトリウムと水の排出が増加する現象です。アンジオテンシンIIは通常、ナトリウムの再吸収を促進し、アルドステロンの作用も刺激することでナトリウム再吸収を増加させます。したがって、アンジオテンシンIIの濃度が低下することにより、ナトリウムの再吸収が減少し、圧ナトリウム利尿が促進されます。他の選択肢については以下のように誤りです。

- a:実際にはフィルトレーションフラクションの増加が、ナトリウム再吸収を減少させる一因です。

- c:水の再吸収促進の役割ではなく、ナトリウム再吸収の促進が主な働きです。

- d:アンジオテンシンIIはアルドステロンの作用を抑制するのではなく、むしろ促進します。正解はbです。

アンジオテンシンIIがナトリウムの再吸収を促進する主な場所は、**近位尿細管(proximal tubule)と遠位尿細管(distal tubule)および集合管(collecting duct)**です。

- 近位尿細管では、アンジオテンシンIIがナトリウム-水素交換輸送体(Na⁺-H⁺エクスチェンジャー)を活性化し、ナトリウムの再吸収を促進します。

- 遠位尿細管と集合管では、アンジオテンシンIIがアルドステロン(aldosterone)の分泌を刺激することでナトリウム再吸収を強化します。アルドステロンは、ナトリウムチャネルや輸送体の活性を高めてナトリウム再吸収を増やす働きがあります。

アンジオテンシンIIの濃度が低下すると、これらの部位でのナトリウム再吸収が抑制され、圧ナトリウム利尿が促進されるのです。

尿細管でナトリウムの再吸収が抑えられると、尿細管の中に残るナトリウムの量が増え、その結果、ナトリウムが尿として排泄されやすくなります。これが**圧ナトリウム利尿(pressure natriuresis)**の促進につながります。

具体的には、以下のようなメカニズムが働きます:

- 血圧が上昇すると、腎臓の**輸出細動脈(efferent arteriole)や輸入細動脈(afferent arteriole)の抵抗が変化し、結果として糸球体濾過量(GFR)**が増加します。

- 血圧が高い状態では、腎臓はナトリウム再吸収を抑える傾向があり、尿細管内にナトリウムが残りやすくなります。

- アンジオテンシンIIの濃度が低下することで、近位尿細管や集合管でのナトリウム再吸収が抑えられ、その結果として、ナトリウムが尿中に排出される量が増加します。

このように、ナトリウムが再吸収されずに尿として排出されることで、血液中のナトリウム量が調整され、血圧も安定しやすくなるのです。

血圧が上昇すると、腎臓内の輸出細動脈や輸入細動脈の抵抗が次のように変化し、それが糸球体濾過量(GFR)に影響を与えます。

- 輸入細動脈(afferent arteriole)の拡張:

血圧が上がると、輸入細動脈が拡張し、糸球体に流入する血液の量が増加します。この増加は糸球体内圧の上昇につながり、GFRが増加します。 - 輸出細動脈(efferent arteriole)の収縮:

輸出細動脈が収縮すると、糸球体から血液が出ていく量が制限されるため、糸球体の内圧がさらに上がり、GFRの増加に寄与します。

Q41: Internalization of Sodium Transporter Proteins

問題文:

How does increased arterial pressure lead to the internalization of sodium transporter proteins?

選択肢:

a. By stimulating aldosterone secretion.

b. By reducing angiotensin II formation, decreasing sodium reabsorption.

c. By increasing the glomerular filtration rate and thus water reabsorption.

d. By promoting ADH secretion, which indirectly affects sodium transport.

answer:b

解説:

動脈圧が上昇すると、アンジオテンシンIIの形成が減少し、これが腎尿細管でのナトリウム再吸収を減少させる方向に働きます。また、ナトリウムトランスポーターの内部化が促進され、これにより細胞膜上でのナトリウム再吸収のためのトランスポーターの数が減少します。他の選択肢については以下のとおりです。

- a:アルドステロンはナトリウム再吸収を促進するため、内部化には関与しません。

- c:GFRの増加は水再吸収には影響を与えますが、ナトリウムトランスポーターの内部化とは関係ありません。

- d:ADHは主に水の再吸収に関与し、ナトリウムトランスポーターへの直接的な影響はありません。よって、選択肢bが正解です。

ナトリウムトランスポーターは、ナトリウムイオン(Na⁺)を細胞内外に輸送する膜に存在する蛋白質です。腎臓の尿細管でのナトリウム再吸収に重要な役割を果たしています。ナトリウムトランスポーターにはいくつかのタイプがあり、各部位で特定の機能を持っています。

主なナトリウムトランスポーター

- ナトリウム-水素交換体(Na⁺/H⁺ Exchanger, NHE)

- 主に近位尿細管(proximal tubule)に存在し、ナトリウムイオンを細胞内に取り込み、代わりに水素イオン(H⁺)を尿細管腔に排出します。

- この交換により、ナトリウムの再吸収が行われ、水素イオンは尿細管へ分泌されます。

- ナトリウム-グルコース共輸送体(Sodium-Glucose Cotransporter, SGLT)

- 近位尿細管でナトリウムとグルコースが同時に細胞内に取り込まれる仕組みです。

- これにより、グルコースが尿細管内から再吸収される際にナトリウムも一緒に取り込まれます。

- ナトリウム-カルシウム共輸送体(Na⁺/Ca²⁺ Cotransporter, NCX)

- 遠位尿細管や集合管に存在し、ナトリウムとカルシウムが同時に細胞内に取り込まれる仕組みです。

- この共輸送は、カルシウムの再吸収に関与し、細胞内カルシウム濃度の調節を行います。

- ナトリウム-カリウムポンプ(Na⁺/K⁺ ATPase)

- 細胞内でのナトリウムの濃度を低く保ち、ナトリウムが尿細管内から細胞内に取り込まれるのを助けるために重要です。

- これは、エネルギーを使ってナトリウムを細胞外に排出し、カリウムを細胞内に取り込むATP依存的なポンプです。

- ナトリウム-クロライド共輸送体(Na⁺/Cl⁻ Cotransporter, NCC)

- 遠位尿細管に主に存在し、ナトリウムとクロライドを同時に細胞内に取り込みます。

- このトランスポーターはナトリウムと水の再吸収に寄与し、尿の電解質バランスを維持します。

トランスポーターの内部化

ナトリウムトランスポーターの内部化とは、細胞膜に存在するナトリウムトランスポーターが細胞内に取り込まれる現象です。これは、ナトリウムの再吸収が調節される重要なメカニズムであり、特に血圧が上昇したときに重要です。

- 高血圧や圧ナトリウム利尿の場合、ナトリウムトランスポーターの内部化が促進され、細胞膜上のナトリウムトランスポーターの数が減少します。これにより、ナトリウムの再吸収が減少し、余分なナトリウムが尿中に排泄されます。

Q42: Hormonal Regulation of Sodium Reabsorption

問題文:Which hormone plays the most critical role in directly increasing sodium reabsorption in response to low blood pressure? 選択肢: a. Atrial natriuretic peptide (ANP)

b. Antidiuretic hormone (ADH)

c. Aldosterone

d. Parathyroid hormone

Answer: c. Aldosterone

解説:

アルドステロンは、副腎皮質の球状帯から分泌され、腎臓でのナトリウム再吸収を強力に促進するホルモンです。低血圧や低ナトリウム状態が刺激となり、ナトリウム-カリウムATPaseポンプを活性化させ、ナトリウムの再吸収を増加させます。他の選択肢について説明すると、ANP(選択肢a)は血液量が多いときにナトリウム排泄を促進し、ADH(選択肢b)は水の再吸収に関与します。また、パラトルモン(選択肢d)は主にカルシウム調節に関与しています。

Q44: Function of Antidiuretic Hormone (ADH)

問題文:What is the primary renal action of antidiuretic hormone (ADH)? 選択肢: a. Increases water permeability in the distal tubule and collecting ducts

b. Decreases sodium reabsorption in the proximal tubule

c. Increases potassium excretion

d. Promotes phosphate reabsorption in the proximal tubule

Answer: a. Increases water permeability in the distal tubule and collecting ducts

解説:

ADHは腎臓の遠位尿細管および集合管の水透過性を高め、水の再吸収を促進することで体液量を維持します。これにより尿の量が減少し、濃縮されます。選択肢bやcはADHの作用ではなく、選択肢dはパラトルモンが主に関与する機能です。

Q45: Atrial Natriuretic Peptide (ANP) and Its Effects

問題文:Which of the following best describes the effect of atrial natriuretic peptide (ANP) on kidney function? 選択肢: a. Increases sodium and water reabsorption

b. Stimulates renin and angiotensin II production

c. Increases renal excretion of sodium and water

d. Decreases glomerular filtration rate (GFR)

Answer: c. Increases renal excretion of sodium and water

解説:

ANPは心房が伸展したときに分泌され、ナトリウムと水の排泄を促進して血液量を調整します。選択肢aは逆効果、選択肢bは誤りで、ANPは実際にはレニンおよびアンジオテンシンIIの分泌を抑制します。選択肢dのようにGFRを減少させるのではなく、場合によっては増加させる作用もあります。

Q46: Creatinine Clearance and Its Clinical Use

問題文:Why is creatinine clearance commonly used to estimate glomerular filtration rate (GFR) in clinical settings? 選択肢: a. It is secreted by the renal tubules at a high rate

b. It requires intravenous infusion for accurate measurement

c. It approximates GFR closely and is naturally occurring

d. It is more accurate than inulin clearance

Answer: c. It approximates GFR closely and is naturally occurring

解説:

クレアチニンは筋代謝の産物であり、主に糸球体で濾過されるためGFRの指標として利用されます。クレアチニンは体内で自然に産生され、体外からの投与が不要であり、近似的にGFRを評価できます。他の選択肢は誤りで、選択肢aは過剰な分泌がなく、選択肢bは実際に必要ない、選択肢dのようにイヌリンほど正確ではありませんが臨床的に使いやすい方法です。

Q47: Parathyroid Hormone and Calcium Regulation

Question:

Which hormone primarily increases calcium reabsorption in the distal tubules of the kidney?

Choices:

a. Aldosterone

b. Angiotensin II

c. Parathyroid Hormone

d. Atrial Natriuretic Peptide

Answer:

c. Parathyroid Hormone

Explanation:

副甲状腺ホルモン(Parathyroid Hormone、PTH)は、腎臓の遠位尿細管でカルシウムの再吸収を促進します。これは、体内のカルシウムバランスを維持するために重要です。他の選択肢であるアルドステロン(a)はナトリウムの再吸収を、アンジオテンシンII(b)はナトリウムと水の再吸収を、心房性ナトリウム利尿ペプチド(d)はナトリウムと水の排泄を促進する役割を担っています。

Q48: Sympathetic Nervous System and Sodium Reabsorption

Question:

What effect does sympathetic nervous system activation have on sodium reabsorption in the kidneys?

Choices:

a. It decreases sodium reabsorption in the proximal tubule

b. It increases sodium reabsorption in the distal tubule

c. It increases sodium reabsorption in the proximal tubule

d. It has no effect on sodium reabsorption

Answer:

c. It increases sodium reabsorption in the proximal tubule

Explanation:

交感神経系の活性化は、近位尿細管やヘンレループの太い上行脚でのナトリウム再吸収を増加させます。これにより、ナトリウムと水の排泄が減少します。他の選択肢は、交感神経系の作用の正確な影響を示していません。

Q49: Hormonal Influence on Magnesium Reabsorption

Question:

Which hormone is responsible for increasing magnesium reabsorption in the kidneys, specifically in the loop of Henle?

Choices:

a. Antidiuretic Hormone

b. Parathyroid Hormone

c. Aldosterone

d. Angiotensin II

Answer:

b. Parathyroid Hormone

Explanation:

副甲状腺ホルモン(PTH)は、ヘンレループにおけるマグネシウムの再吸収を増加させる役割も果たします。これに対し、ADH(a)は主に水の再吸収を調整し、アルドステロン(c)とアンジオテンシンII(d)はナトリウム再吸収に関与しています。

Q50: Role of Sympathetic Stimulation in Renin Release

Question:

How does sympathetic nervous system stimulation influence renin release in the kidneys?

Choices:

a. It has no effect on renin release

b. It decreases renin release

c. It increases renin release

d. It stimulates aldosterone release directly

Answer:

c. It increases renin release

Explanation:

交感神経系の刺激は、腎臓の顆粒細胞からのレニン分泌を増加させます。これは、血圧やナトリウムバランスを調整するためにアンジオテンシンIIとアルドステロンの作用を促進する役割を果たします。選択肢aとbは不正確で、dはアルドステロン分泌に直接作用しません。

Q51: Effect of Atrial Natriuretic Peptide (ANP) on Sodium Reabsorption

Question:

What effect does atrial natriuretic peptide (ANP) have on sodium reabsorption in the collecting ducts?

Choices:

a. It increases sodium reabsorption

b. It decreases sodium reabsorption

c. It has no effect on sodium reabsorption

d. It increases potassium secretion

Answer:

b. It decreases sodium reabsorption

Explanation:

心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)は、集合管でのナトリウム再吸収を抑制します。これにより、尿中へのナトリウム排泄が増加し、血液量や血圧を低下させる効果が生じます。選択肢aとdはANPの作用とは反対で、cも不正確です。

自作問題(教科書Ch29)

Q1: Mechanism of Water Reabsorption in the Kidneys

問題文:Which segment of the nephron is primarily responsible for diluting the tubular fluid due to its impermeability to water, even in the presence of ADH?

選択肢:

a. Proximal tubule

b. Descending loop of Henle

c. Ascending loop of Henle

d. Collecting duct

answer:c

解説:

上行ヘンレ係蹄(ascending loop of Henle)は水に対して不透過性であり、大量のナトリウム、カリウム、塩化物イオンが再吸収されるため、ここで尿細管液は希釈されます。これにより、体液の浸透圧調整が可能となります。他の選択肢についても説明します。

- a. 誤り:近位尿細管では水と溶質が等しく再吸収されるため、希釈にはなりません。

- b. 誤り:下行ヘンレ係蹄は水に透過性があり、尿細管液は濃縮されます。

- d. 誤り:集合管はADHの影響で水透過性が変化し、必要に応じて濃縮または希釈されます。

Q2: Role of ADH in Urine Concentration

問題文:When the body fluids become too concentrated, what action does ADH initiate to restore osmolarity?

選択肢:

a. Decreases water reabsorption in the collecting ducts

b. Increases sodium excretion in the proximal tubule

c. Increases water permeability in the distal tubules and collecting ducts

d. Inhibits the reabsorption of solutes in the ascending loop of Henle

answer:c

解説:

ADHは体液が過度に濃縮された際に分泌され、集合管や遠位尿細管の水透過性を増加させることで水の再吸収を促進し、浸透圧を正常範囲に戻します。他の選択肢についても説明します。

- a. 誤り:ADHは水再吸収を促進するため、水透過性を増加させます。

- b. 誤り:ADHは主に水バランスの調節に関わり、ナトリウム排出には直接影響しません。

- d. 誤り:ADHはヘンレ係蹄の溶質再吸収に直接関与しません。

Q3: Tubular Fluid Concentration Changes

問題文:As tubular fluid flows through the descending loop of Henle, what is the primary change in its composition?

選択肢:

a. It becomes more diluted due to sodium reabsorption

b. It becomes more concentrated as water is reabsorbed

c. It remains isosmotic to plasma

d. It becomes more acidic due to hydrogen ion secretion

answer:b

解説:

下行ヘンレ係蹄では、周囲の髄質が高浸透圧のため水が再吸収され、尿細管液が濃縮されます。他の選択肢についても説明します。

- a. 誤り:ナトリウムの再吸収による希釈は上行ヘンレ係蹄で発生します。

- c. 誤り:近位尿細管では等張性が維持されますが、下行ヘンレ係蹄では濃縮が進行します。

- d. 誤り:酸性化は主に集合管で行われます。

Q4: ADH Secretion and Dilute Urine Production

問題文:What effect does a decrease in ADH secretion have on urine composition?

選択肢:

a. Urine becomes more concentrated

b. Urine becomes more dilute

c. Sodium concentration in urine decreases

d. Urine volume decreases

answer:b

解説:

ADH分泌が低下すると、遠位尿細管や集合管の水透過性が低下し、水が再吸収されずに尿に残るため、尿はより希釈されます。他の選択肢についても説明します。

- a. 誤り:ADH分泌の低下は尿の希釈を促進します。

- c. 誤り:ADHは主に水の再吸収に関与し、ナトリウム濃度には直接影響しません。

- d. 誤り:ADHの低下により尿量は増加します。

Q5: Sodium and Water Balance in the Kidneys

問題文:Which of the following factors primarily regulates the total body water content in conjunction with the kidneys?

選択肢:

a. Blood pressure

b. Thirst mechanism

c. Glomerular filtration rate

d. Aldosterone secretion

answer:b

解説:

体全体の水分量は、腎臓による排出に加え、喉の渇きのメカニズムにより調整されます。喉の渇きは水分摂取を促し、体液の恒常性を維持します。他の選択肢についても説明します。

- a. 誤り:血圧は腎臓の血流に影響を与えますが、直接的に水バランスを調整するわけではありません。

- c. 誤り:糸球体濾過率は尿生成に影響を与えますが、喉の渇きに比べて水摂取の直接的な調整機構ではありません。

- d. 誤り:アルドステロンは主にナトリウム再吸収に関与します。

Q6: Role of Extracellular Fluid Osmolarity

問題文:What primarily determines the osmolarity of the extracellular fluid?

選択肢:

a. The total volume of extracellular fluid

b. The amount of solute, mainly sodium chloride, divided by the extracellular fluid volume

c. The concentration of potassium in the intracellular fluid

d. The rate of water intake

answer:b

解説:

細胞外液の浸透圧は、主に塩化ナトリウム(Sodium Chloride)などの溶質量と細胞外液量によって決まります。これにより、細胞が収縮したり膨張したりしないように細胞外液の濃度が一定に保たれます。他の選択肢についても説明します。

- a. 誤り:細胞外液の体積自体ではなく、溶質量と体積の比率が浸透圧を決定します。

- c. 誤り:細胞外液の浸透圧は、主にナトリウムと塩化物によって決まるため、細胞内カリウム濃度は関係しません。

- d. 誤り:水分摂取は浸透圧に影響を与える要因の一つですが、浸透圧そのものを直接決定するものではありません。

Q7: Regulation of Total Body Water

問題文:Which two primary factors regulate total body water?

選択肢:

a. Thirst mechanism and renal water excretion

b. Glomerular filtration and sodium excretion

c. Blood pressure and potassium concentration

d. Fluid intake and aldosterone secretion

answer:a

解説:

体全体の水分量は、喉の渇きメカニズム(Thirst Mechanism)と腎臓による水の排出(Renal Water Excretion)によって調整されます。喉の渇きは水分摂取を促し、腎臓は水排出量を調整します。他の選択肢についても説明します。

- b. 誤り:糸球体濾過は尿生成に影響を与えますが、水分摂取の調整には関与しません。

- c. 誤り:血圧やカリウム濃度は体水分量の直接的な調整には関与しません。

- d. 誤り:アルドステロンはナトリウムの再吸収を調整しますが、直接的な水分摂取の調整機構ではありません。

Q8: Kidneys’ Response to Excess Water

問題文:When there is excess water in the body, what change occurs in the osmolarity of the urine produced by the kidneys?

選択肢:

a. It increases to match plasma osmolarity

b. It decreases to as low as 50 mOsm/L

c. It remains constant regardless of water intake

d. It increases above normal extracellular fluid osmolarity

answer:b

解説:

体内に過剰な水分が存在する場合、腎臓は浸透圧が50 mOsm/Lまで低い希釈尿を生成します。これは通常の細胞外液の浸透圧の約6分の1にあたります(正常な浸透圧: 300 mOsm/L)。他の選択肢についても説明します。

- a. 誤り:浸透圧は希釈され、血漿の浸透圧に一致することはありません。

- c. 誤り:水分摂取量に応じて尿の浸透圧は変動します。

- d. 誤り:体内水分が多いと尿の浸透圧は低下します。

Q9: Tubular Fluid Changes in the Proximal Tubule

問題文:What happens to the osmolarity of the tubular fluid as it passes through the proximal tubule?

選択肢:

a. It becomes more concentrated

b. It remains isosmotic to plasma

c. It becomes highly diluted

d. It varies depending on ADH levels

answer:b

解説:

近位尿細管(Proximal Tubule)を通過する際、溶質と水が等しい割合で再吸収されるため、尿細管液は血漿と等張(Isosmotic)になります。他の選択肢についても説明します。

- a. 誤り:濃縮は主に下行ヘンレ係蹄で起こります。

- c. 誤り:希釈は上行ヘンレ係蹄で行われます。

- d. 誤り:近位尿細管ではADHの影響を受けず、等張性が維持されます。

Q11: Function of Concentrated Urine Formation

問題文:What is the primary purpose of the kidneys’ ability to form concentrated urine?

選択肢:

a. To reduce electrolyte levels in the body

b. To minimize fluid intake required to maintain homeostasis

c. To increase the rate of solute excretion

d. To maintain constant blood pressure

answer:b

解説:

腎臓が濃縮尿を生成する主な目的は、体液の恒常性を維持するための必要な水分摂取量を最小限に抑えることです。これは特に水分が不足しているときに重要です。他の選択肢についても説明します。

- a. 誤り:濃縮尿は主に水の再吸収に関係しており、電解質レベルの低減が目的ではありません。

- c. 誤り:濃縮尿の生成は、溶質の排出量を増やすためではありません。

- d. 誤り:腎臓の濃縮能力は血圧維持に間接的に影響しますが、主要目的ではありません。

Q12: Obligatory Urine Volume

問題文:How much urine volume must be excreted each day to eliminate metabolic waste products and electrolytes in a normal 70-kg person, if the maximal urine concentrating ability is 1200 mOsm/L?

選択肢:

a. 0.5 L/day

b. 1.0 L/day

c. 1.5 L/day

d. 2.0 L/day

answer:a

解説:

70 kgの正常な人が1日に排出しなければならない最低限の尿量(必須尿量; Obligatory Urine Volume)は0.5 Lです。これは、最大尿濃縮能力が1200 mOsm/Lであり、1日あたり600 mOsmの溶質を排出する必要があるために計算されます。他の選択肢についても説明します。

- b, c, d. 誤り:これらの選択肢は、必要な溶質排出量に基づく尿量よりも多すぎます。

Q13: Effect of Drinking Seawater

問題文:Why does drinking seawater cause dehydration in humans?

選択肢:

a. Seawater contains high levels of potassium, which reduces urine concentration

b. The kidneys cannot excrete sodium chloride at concentrations above 600 mOsm/L

c. Seawater dilutes the extracellular fluid, causing increased urine production

d. Seawater contains only a small amount of solutes, leading to overhydration

answer:b

解説:

腎臓はナトリウム塩(Sodium Chloride)を最大で約600 mOsm/Lの濃度までしか排出できません。海水の浸透圧は1200 mOsm/Lであり、これを処理するためには尿量が海水の摂取量より多く必要になります。その結果、体内から水分が失われ、脱水症状が引き起こされます。他の選択肢についても説明します。

- a. 誤り:カリウムは主要な要因ではありません。

- c. 誤り:海水の塩分は細胞外液を希釈することはなく、むしろ濃縮させます。

- d. 誤り:海水には多量の溶質が含まれているため、脱水を引き起こします。

Q14: Urine Specific Gravity and Its Clinical Use

問題文:Which of the following statements about urine specific gravity is true?

選択肢:

a. It measures only the number of solute molecules in a given volume

b. It can provide an estimate of urine solute concentration

c. It is unaffected by the presence of large molecules like glucose

d. It is always equivalent to urine osmolarity

answer:b

解説:

尿比重(Urine Specific Gravity)は尿中の溶質濃度の目安として使用されますが、溶質の分子数と大きさの両方に依存します。他の選択肢についても説明します。

- a. 誤り:比重は溶質の重量にも依存するため、分子数のみではありません。

- c. 誤り:大きな分子(例:グルコース)の存在は尿比重に影響を与えることがあります。

- d. 誤り:比重は必ずしも浸透圧と一致しません。

大きな分子が尿比重に与える影響が少ない理由は、分子の大きさが関係しています。具体的には、分子が大きいと、1つの分子が占める空間が広くなり、その分「溶質の数」としてカウントできる粒子数が少なくなります。尿比重は、溶液に含まれる溶質の粒子数によって決まるので、大きな分子は少量でも占める空間が広いため、全体の溶質の粒子数が少なくなり、尿比重への影響が小さくなります。

一方で、**小さな分子(例:ナトリウム、尿素など)**は、分子自体が小さく、たくさんの粒子が溶けているため、同じ質量であってもその影響が大きくなります。少量でもたくさんの分子が溶けているため、尿比重を上げる効果が強くなります。

このように、尿比重に影響を与えるのは「溶質の数」と「分子の大きさ」によるので、小さな分子ほど尿比重に大きな影響を与えやすいということです。

Q15: Countercurrent Multiplier Mechanism

問題文:What is the primary function of the countercurrent multiplier mechanism in the kidneys?

選択肢:

a. To reabsorb glucose in the proximal tubule

b. To create a hyperosmotic renal medullary interstitium

c. To maintain constant blood pressure

d. To remove waste products from the bloodstream

answer:b

解説:

対向流増幅機構(Countercurrent Multiplier Mechanism)は、腎髄質間質を高浸透圧にするために働き、尿の濃縮を可能にします。ヘンレ係蹄と血管の解剖学的配置により、髄質における高浸透圧環境が形成されます。他の選択肢についても説明します。

- a. 誤り:グルコースの再吸収は主に近位尿細管で行われ、対向流増幅機構とは関係ありません。

- c. 誤り:血圧の直接的な調整は、この機構の役割ではありません。

- d. 誤り:対向流増幅機構は廃棄物の排出には直接関与しません。

腎髄質の高浸透圧の形成には、ループ・オブ・ヘンレ(Henle)の反復的な作用である**カウンターカレント・マルチプライヤー(Countercurrent Multiplier)**が関与します。この過程を以下のステップで説明します:

- 初期の状態:ループ・オブ・ヘンレの腔内液は300 mOsm/Lの濃度を持ち、近位尿細管から流れ込んでいます。

- 厚い上行脚でのイオン輸送:上行脚の能動的なイオンポンプが腔内の濃度を下げ、間質の濃度を上げます。これにより、200 mOsm/Lの濃度勾配が形成されます。

- 下降脚での水分移動:下降脚では水が腔内から間質に浸透し、浸透圧が400 mOsm/Lに保たれます。

- 新しい液体の流入:近位尿細管から新たな液体がループ・オブ・ヘンレに流入し、下降脚で形成された高浸透圧液が上行脚に移動します。

- さらなるイオン再吸収:上行脚で追加のイオンが間質に排出され、浸透圧が500 mOsm/Lに上昇します。

- 繰り返しの過程:このプロセスは繰り返され、高浸透圧の間質が形成され、最終的に1200〜1400 mOsm/Lの浸透圧になります。

このように、ナトリウム塩(NaCl)の再吸収と新たなナトリウム塩の流入が繰り返されることで、腎髄質の浸透圧が段階的に高まり、最終的に水分が残り、溶質が高濃度でトラップされる仕組みが作られます。

Q16: Role of ADH and Renal Medulla Osmolarity in Urine Concentration

問題文:What are the two primary requirements for the kidneys to form concentrated urine?

選択肢:

a. High levels of aldosterone and low plasma osmolarity

b. Low levels of ADH and high renal medullary osmolarity

c. High levels of ADH and high renal medullary osmolarity

d. Low renal medullary osmolarity and increased fluid intake

answer:c

解説:

腎臓が濃縮尿を形成するための主な要件は、ADH(抗利尿ホルモン)の高レベルと腎髄質(Renal Medulla)の高浸透圧です。ADHが高いと集合管と遠位尿細管の水透過性が増加し、水が再吸収され、尿が濃縮されます。他の選択肢についても説明します。

- a. 誤り:アルドステロンではなく、ADHが主に水の再吸収を促進します。

- b. 誤り:ADHが低いと尿の希釈が進むため、濃縮尿は形成されません。

- d. 誤り:低い髄質浸透圧では濃縮尿は形成されません。

腎臓が濃縮尿を形成するための主な要件について詳しく解説します。

腎臓は体内の水分バランスを維持するため、尿を濃縮したり希釈したりする能力を持っています。これには2つの重要な要素が関わっています。

1. ADH(抗利尿ホルモン)の高レベル

ADHは、視床下部から分泌され、下垂体後葉から血液中に放出されるホルモンです。ADHの主な役割は、集合管と遠位尿細管の水透過性を増加させることです。これによって、これらの尿細管が水を再吸収しやすくなります。

- 水透過性が増加する理由: ADHは集合管の細胞に存在する水チャネル(アクアポリン)を活性化させ、水分が尿細管から血液へ再吸収されるのを促進します。これにより、尿は水分が減少し、濃縮されます。

- 結果: ADHが高い場合、尿は濃縮され、水分が体内に保持されます。逆にADHが低い場合は、水分が尿中に排出され、希釈尿になります。

2. 腎髄質(Renal Medulla)の高浸透圧

腎臓の腎髄質は、尿の濃縮において非常に重要な役割を果たします。腎髄質の浸透圧が高いことは、尿が再吸収されるのを助けます。

- 高浸透圧の形成: 腎髄質には、**ナトリウム(Na⁺)や尿素(Urea)**などの溶質が多く含まれており、これらが高い浸透圧を作り出しています。腎髄質の高浸透圧は、集合管における水の再吸収を促進します。水は浸透圧の高い方に移動するため、腎髄質に近い部分で水が血液中に引き寄せられ、尿が濃縮されるのです。

Q19: Urea’s Role in Urine Concentration

問題文:What percentage of the renal medullary interstitial osmolarity is contributed by urea when the kidney is forming maximally concentrated urine?

選択肢:

a. 10% to 20%

b. 30% to 40%

c. 40% to 50%

d. 60% to 70%

answer:c

解説:

尿が最大限に濃縮されているとき、尿素(Urea)は腎髄質間質の浸透圧の40%から50%を占めます。尿素はナトリウム塩と異なり、受動的に再吸収され、濃縮尿の形成に重要な役割を果たします。他の選択肢についても説明します。

- a. 誤り:10%から20%は尿素の貢献度としては低すぎます。

- b. 誤り:30%から40%も低すぎます。

- d. 誤り:60%から70%は過大評価です。

Q20: Urea Transporters in the Inner Medullary Collecting Ducts

問題文:Which urea transporters are activated by ADH to facilitate urea diffusion from the inner medullary collecting ducts into the renal medullary interstitium?

選択肢:

a. UT-A1 and UT-A3

b. UT-B1 and UT-B2

c. AQP-1 and AQP-2

d. NKCC2 and ENaC

answer:a

解説:

ADH(抗利尿ホルモン)は内髄集合管の尿素トランスポーターUT-A1とUT-A3を活性化し、尿素が腎髄質間質に拡散するのを助けます。このプロセスは、腎髄質の高浸透圧を維持し、濃縮尿の形成に重要です。他の選択肢についても説明します。

- b. 誤り:UT-B1やUT-B2はここでの尿素輸送に関与していません。

- c. 誤り:AQP-1とAQP-2は水チャネルであり、尿素輸送には関与しません。

- d. 誤り:NKCC2とENaCはナトリウムの輸送に関わりますが、尿素輸送には関係しません。

Q21: Urea Recycling Mechanism

問題文:What is the primary purpose of urea recycling between the collecting ducts and the loop of Henle?

選択肢:

a. To increase sodium reabsorption

b. To create a hyperosmotic renal medullary interstitium

c. To remove waste products more efficiently

d. To regulate blood pressure

answer:b

解説:

尿素のリサイクルは腎髄質間質の高浸透圧を維持し、濃縮尿を形成するために重要です。このプロセスにより、腎髄質での尿素濃度が高まり、尿濃縮の効率が向上します。他の選択肢についても説明します。

- a. 誤り:ナトリウム再吸収は尿素リサイクルの主な目的ではありません。

- c. 誤り:尿素リサイクルの主な目的は腎髄質の浸透圧維持です。

- d. 誤り:血圧調整は尿素リサイクルの目的ではありません。

Q22: Effect of High Protein Diet on Urine Concentrating Ability

問題文:How does a high-protein diet affect the kidney’s urine-concentrating ability?

選択肢:

a. It decreases urine concentration due to increased filtration rate

b. It has no effect on urine concentration

c. It enhances urine concentration by increasing urea production

d. It impairs urine concentration due to reduced solute availability

answer:c

解説:

高タンパク質食は体内の尿素産生を増加させ、腎髄質間質の高浸透圧を維持するため、尿濃縮能力を向上させます。尿素は濃縮尿形成に寄与する重要な廃棄物であり、その濃度が高まることで尿がより濃縮されます。他の選択肢についても説明します。

- a. 誤り:尿濃縮能力は主に尿素産生に依存し、ろ過率とは関係がありません。

- b. 誤り:高タンパク食は尿濃縮に影響を与えます。

- d. 誤り:高タンパク食は逆に尿濃縮を助けます。

Q23: Conditions for Reduced Urea Contribution to Medullary Osmolarity

問題文:Under which condition does urea contribute less to the osmolarity of the renal medullary interstitium?

選択肢:

a. When ADH levels are high

b. When there is excess water in the body

c. During dehydration

d. When the body has a high protein intake

answer:b

解説:

体内に過剰な水分があると、尿量が増加し、内髄集合管での尿素濃度が低下するため、腎髄質間質への尿素の拡散が減少します。また、ADHの分泌も低下し、集合管の尿素透過性が低下します。他の選択肢についても説明します。

- a. 誤り:ADHが高いと尿素の再吸収が促進されます。

- c. 誤り:脱水時には尿素の貢献度が増加します。

- d. 誤り:高タンパク食は尿素濃度を上昇させ、尿濃縮を促進します。

体内に過剰な水分がある場合、以下のような一連の生理的反応が起こります:

- 尿量の増加:

- 体内に水分が多すぎると、腎臓はその過剰な水分を排出する必要があります。このため、尿の生成量(尿量)が増加します。これは主に抗利尿ホルモン(ADH)の分泌が低下することによって調節されます。

- 尿素の再吸収の減少:

- 尿素(尿中の主要な溶質の一つ)は、腎臓内で再吸収されていきますが、過剰な水分が体内にあると、尿量を増加させるために水の再吸収が抑制されます。この結果、内髄集合管(collecting ducts)での尿素の濃度が低下し、腎髄質(renal medulla)への尿素の拡散が減少します。

- ADHの分泌低下:

- ADHは水分の再吸収を促進するホルモンで、腎臓の集合管での水の再吸収を増やす役割を持っています。しかし、過剰な水分があると、体はADHの分泌を抑制し、集合管での水の透過性を低下させます。これにより、腎臓が水分をあまり再吸収せず、大量の尿を排出します。

Q24: Urea Recycling Mechanism between Collecting Duct and Loop of Henle

問題文:What is the purpose of urea recirculating from the inner medullary collecting duct back to the thin loop of Henle?

選択肢:

a. To increase sodium reabsorption in the proximal tubule

b. To enhance the hyperosmolarity of the renal medullary interstitium

c. To decrease ADH secretion in response to water intake

d. To remove urea more efficiently from the bloodstream

answer:b

解説:

尿素が内髄集合管からヘンレ係蹄の薄いループに再循環することで、腎髄質間質の高浸透圧が維持され、濃縮尿の形成が促進されます。このメカニズムにより、尿素は排出される前に複数回循環し、髄質の浸透圧を高めるのに貢献します。他の選択肢についても説明します。

- a. 誤り:ナトリウム再吸収は主に近位尿細管で行われ、尿素リサイクルの主な目的ではありません。

- c. 誤り:尿素リサイクルはADH分泌には直接影響しません。

- d. 誤り:尿素リサイクルは尿濃縮に寄与し、血液中の尿素を効率的に排出するのではありません。

尿素再循環の仕組み

- 尿素の再吸収と濃縮:

- **近位尿細管(Proximal Tubule)**で、ろ過された尿素の約40~50%が再吸収されますが、それでも尿細管液中の尿素濃度は高まります。これは、尿素の透過性が水よりも低いため、水が吸収されるにつれて相対的に尿素濃度が上がるためです。

- ヘンレのループ(Loop of Henle)での尿素の分泌:

- 尿細管液が**ヘンレの細いループ(Thin Loop of Henle)**に流れると、尿素輸送体(UT-A2)の働きで、髄質間質(Medullary Interstitium)から尿細管液への尿素の受動的分泌が起こります。これにより、尿素濃度がさらに増加します。

- 遠位尿細管(Distal Tubule)から集合管(Collecting Duct)まで:

- 遠位尿細管や**皮質集合管(Cortical Collecting Tubule)**では尿素の透過性が低く、ここでの尿素の再吸収は限定的です。しかし、抗利尿ホルモン(ADH)が高いと、水が再吸収され、尿素の濃度が急上昇します。

- 内髄集合管(Inner Medullary Collecting Duct)での尿素の拡散:

- 尿細管液中の高濃度の尿素は、尿素輸送体(UT-A1, UT-A3)の働きで髄質間質へ拡散します。この拡散により髄質間質の浸透圧が高まり、尿濃縮のための重要な環境が作られます。

- 尿素の再循環:

- 髄質間質に拡散した尿素の一部は、再びヘンレのループの細い部分に分泌され、遠位尿細管、集合管を通って再び内髄集合管に戻ります。この再循環が何度も繰り返されることで、髄質間質の尿素濃度がさらに高まります。

Q25: Impact of Renal Disease on Urea Excretion

問題文:How does a significant reduction in glomerular filtration rate (GFR) due to renal disease affect plasma urea concentration and urea excretion?

選択肢:

a. Plasma urea concentration decreases, and urea excretion rate increases

b. Plasma urea concentration remains the same, and urea excretion rate decreases

c. Plasma urea concentration increases, compensating for reduced GFR and normalizing urea excretion rate

d. Plasma urea concentration and urea excretion rate both decrease

answer:c

解説:

腎疾患によってGFRが大幅に減少すると、血漿中の尿素濃度が増加し、GFRの減少を補うため、尿素のフィルター負荷と尿素排出率が正常に戻ります。この適応により、腎疾患があっても尿素の排出が継続的に維持されます。他の選択肢についても説明します。

- a. 誤り:GFRが減少する場合、血漿中の尿素濃度は低下しません。

- b. 誤り:血漿中の尿素濃度は上昇し、排出率を一定に保つためです。

- d. 誤り:尿素排出率は減少せず、血漿中の尿素濃度が上昇することで調整されます。

腎疾患でGFR(糸球体濾過量)が大幅に減少した場合でも、身体には尿素(Urea)を適切に排出する仕組みがあります。これをわかりやすく説明します。

ポイント1: GFRが減少するとどうなる?

- GFRが低下すると、通常は尿を作るために腎臓で濾過される尿素の量も減ります。

- 結果として、尿素が血液中に溜まり、**血漿中の尿素濃度(Plasma Urea Concentration)**が上昇します。

ポイント2: 適応メカニズム(Compensatory Mechanism)

- 血液中の尿素濃度が上がることで、腎臓に到達する尿素の量が増加します。

- これにより、濾過される尿素の総量(フィルター負荷)が増え、腎臓が処理できる尿素の量が増加します。

- この仕組みによって、GFRが減少していても尿素の排出率がほぼ正常に近い状態に維持されます。

ポイント3: なぜ重要?

- この適応は、腎疾患の患者でも体内の老廃物である尿素が過剰に溜まることを防ぐための重要な仕組みです。

- ただし、血漿中の尿素濃度は腎機能低下の影響で高い状態が続くため、腎疾患の進行度の指標として用いられることがあります。

Q26: Importance of Plasma Sodium in Extracellular Fluid Osmolarity

問題文:What percentage of the solute in the extracellular fluid is typically contributed by sodium and its associated anions?

選択肢:

a. 50%

b. 70%

c. 94%

d. 100%

answer:c

解説:

ナトリウム(Sodium)とそれに関連する陰イオンは、細胞外液(Extracellular Fluid)の溶質の約94%を占め、浸透圧調節において重要な役割を果たします。これにより、体内の水分バランスが保たれ、細胞内外の液体の分布が調整されます。他の選択肢についても説明します。

- a. 誤り:50%は低すぎます。

- b. 誤り:70%は正確ではありません。

- d. 誤り:100%は過大評価です。

1. ナトリウム(Sodium, Na⁺)の重要性

- 細胞外液の主成分: ナトリウムは細胞外液(Extracellular Fluid, ECF)中の主要な陽イオンで、溶質の約94%を占めます。

- 陰イオンとの関係: ナトリウムは主に塩化物イオン(Chloride, Cl⁻)や重炭酸イオン(Bicarbonate, HCO₃⁻)と結合して存在します。

2. 浸透圧(Osmotic Pressure)調節

- 浸透圧とは: 溶液中の溶質濃度によって発生する圧力で、液体が半透膜を通じて移動する力を表します。

- ナトリウムの役割:

- ナトリウムは浸透圧を決定する主要因であり、水分の移動を調整します。

- 細胞外液中のナトリウム濃度が高くなると、浸透圧が上昇し、水が細胞内から細胞外に移動します(細胞脱水)。

- 逆に、ナトリウム濃度が低くなると浸透圧が低下し、水が細胞外から細胞内に移動します(細胞浮腫)。

3. 体内の水分バランスの維持

- ホルモンによる調節:

- 抗利尿ホルモン(ADH, Antidiuretic Hormone):

- 細胞外液の浸透圧が上昇すると分泌され、腎臓での水の再吸収を促進して浸透圧を低下させます。

- アルドステロン(Aldosterone):

- ナトリウムの再吸収を促進し、細胞外液中のナトリウム濃度を維持します。

- 抗利尿ホルモン(ADH, Antidiuretic Hormone):

- ナトリウムバランスの乱れ:

- 高ナトリウム血症(Hypernatremia): 細胞外液に水分が減少し、脱水症状が引き起こされます。

- 低ナトリウム血症(Hyponatremia): 細胞内に過剰な水が入り込み、浮腫や神経症状を引き起こします。

4. 細胞内外液の分布調整

- 細胞内液(Intracellular Fluid, ICF)と細胞外液(ECF)の間で、ナトリウムは主に細胞膜のナトリウムポンプ(Sodium-Potassium Pump)によって制御されます。

- ナトリウムポンプの作用:

- ナトリウムを細胞外へ排出し、カリウム(Potassium, K⁺)を細胞内へ取り込むことで、細胞の正常な機能と電位を維持します。

- ナトリウムポンプの作用:

Q27: Estimating Plasma Osmolarity from Plasma Sodium Concentration

問題文:Which formula provides an approximate estimate of plasma osmolarity (Posm) based on plasma sodium concentration (PNa)?

選択肢:

a. Posm = 1.5 × PNa

b. Posm = 2.1 × PNa

c. Posm = 3.5 × PNa

d. Posm = 1.8 × PNa

answer:b

解説:

血漿浸透圧(Posm)は、ナトリウム濃度(PNa)に基づいて「Posm = 2.1 × PNa」という式で概算されます。ナトリウムとそれに関連する陰イオンが細胞外液の浸透圧に大きく影響するため、この近似式は臨床で頻繁に利用されます。他の選択肢についても説明します。

- a. 誤り:1.5は実際の係数よりも低すぎます。

- c. 誤り:3.5は高すぎます。

- d. 誤り:1.8は正確な近似式ではありません。

Q28: Role of Osmoreceptor Cells in ADH Release

問題文:What happens to osmoreceptor cells when extracellular fluid osmolarity increases, and how does this affect ADH secretion?

選択肢:

a. Osmoreceptor cells shrink, leading to increased ADH secretion

b. Osmoreceptor cells swell, leading to decreased ADH secretion

c. Osmoreceptor cells shrink, leading to decreased ADH secretion

d. Osmoreceptor cells swell, leading to increased ADH secretion

answer:a

解説:

細胞外液の浸透圧が上昇すると、視床下部の浸透圧受容体細胞(Osmoreceptor Cells)が収縮し、ADH(抗利尿ホルモン)の分泌が促進されます。これにより、腎臓での水の再吸収が増加し、体液の浸透圧が調整されます。他の選択肢についても説明します。

- b. 誤り:細胞の膨張は起こらず、浸透圧上昇時には収縮します。

- c. 誤り:収縮によりADHが増加します。

- d. 誤り:細胞の膨張はADHの分泌とは逆の反応を引き起こします。

Q29: Role of Cardiovascular Reflexes in ADH Secretion

問題文:Which of the following conditions would likely stimulate ADH secretion through cardiovascular reflexes?

選択肢:

a. Increased blood pressure

b. Increased blood volume

c. Decreased blood volume

d. High plasma sodium concentration

answer:c

解説:

血液量(Blood Volume)の減少は、心血管反射(Cardiovascular Reflexes)を通じてADH分泌を促進します。これは血圧と血液量の維持に重要な役割を果たし、特に出血時などの血液量低下に応答します。他の選択肢についても説明します。

- a. 誤り:血圧上昇はADH分泌を抑制する傾向があります。

- b. 誤り:血液量増加もADH分泌を抑制します。

- d. 誤り:血漿ナトリウム濃度が高い場合は浸透圧受容体が関与します。

Q30: Non-osmotic Stimuli for ADH Secretion

問題文:Which of the following is a non-osmotic stimulus that increases ADH secretion?

選択肢:

a. Decreased plasma sodium concentration

b. Alcohol consumption

c. Nausea

d. Increased plasma osmolarity

answer:c

解説:

吐き気(Nausea)は非浸透圧性の刺激としてADH(抗利尿ホルモン)の分泌を増加させます。嘔吐後にはADHの分泌が大幅に増加することがあります。他の選択肢についても説明します。

- a. 誤り:ナトリウム濃度の減少はADH分泌を減少させる可能性があります。

- b. 誤り:アルコールはADH分泌を抑制します。

- d. 誤り:高い血漿浸透圧は浸透圧性の刺激です。

Q31: Role of the AV3V Region in ADH Regulation

Question: What is the function of the AV3V region in regulating ADH secretion and osmolarity control?

Choices:

a. It directly releases ADH into the bloodstream.

b. It provides neural connections for thirst, ADH secretion, and sodium appetite regulation.

c. It acts as a primary barrier, preventing ions from entering the brain.

d. It inhibits the action of osmoreceptors in the hypothalamus.

Answer: b. It provides neural connections for thirst, ADH secretion, and sodium appetite regulation.

Explanation (解説):

AV3V(anteroventral third ventricle)領域は、浸透圧とADH分泌、渇き、およびナトリウム摂取欲求に関与する重要な神経接続を提供しています。この領域にある構造物(subfornical organとorganum vasculosum of the lamina terminalis)は血液脳関門を欠き、細胞外液の浸透圧変化にすばやく反応できます。他の選択肢はAV3V領域の機能を正確に説明していません。

Q32: Neuroanatomy and Function of Osmoreceptors

Question: Where are osmoreceptor cells located, and how do they respond to changes in extracellular fluid osmolarity?

Choices:

a. In the posterior pituitary, shrinking in response to decreased osmolarity.

b. In the hypothalamic supraoptic nuclei, shrinking in response to increased osmolarity.

c. In the anterior hypothalamus, shrinking in response to increased osmolarity.

d. In the kidney nephrons, swelling in response to decreased osmolarity.

Answer: c. In the anterior hypothalamus, shrinking in response to increased osmolarity.

Explanation (解説):

浸透圧受容体細胞(osmoreceptors)は視床下部の前部に位置し、細胞外液の浸透圧が増加すると収縮します。この収縮により神経信号が送られ、ADH分泌が促進されます。他の選択肢は、浸透圧受容体細胞の正確な位置や反応の仕組みを示していません。

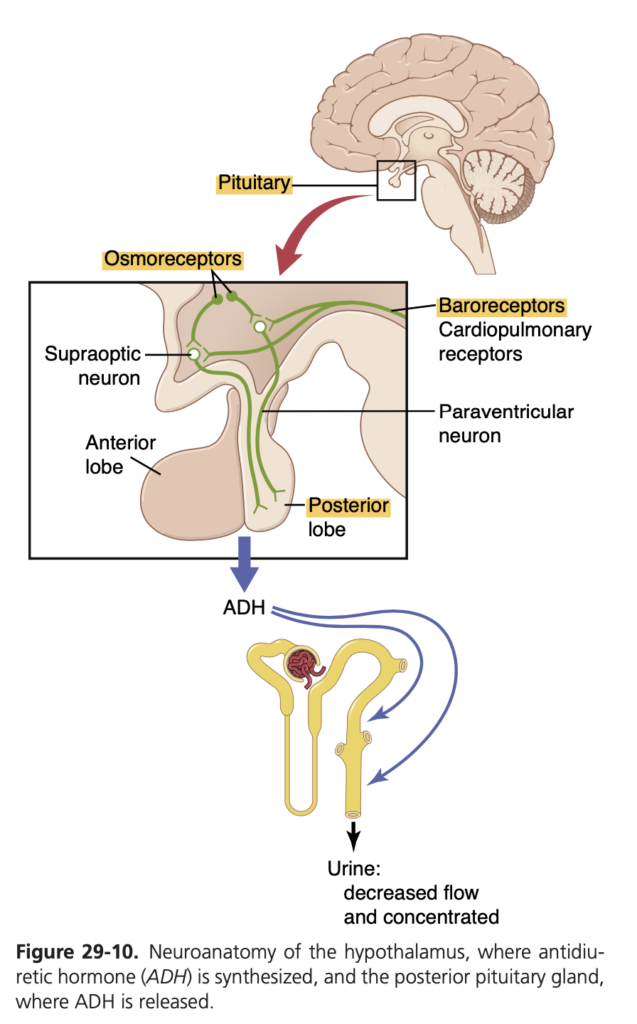

ADHの合成と放出

- ADHの合成場所:

- ADHは、**視床下部(hypothalamus)の視索上核(supraoptic nucleus)と室傍核(paraventricular nucleus)**で合成されます。

- 視索上核が約5/6を担い、室傍核が約1/6を担います。

- ADHは、**視床下部(hypothalamus)の視索上核(supraoptic nucleus)と室傍核(paraventricular nucleus)**で合成されます。

- ADHの輸送:

- 合成されたADHは、これらの神経細胞の軸索を通って輸送され、**後葉下垂体(posterior pituitary gland)**の神経終末に蓄えられます。

- ADHの放出メカニズム:

- 浸透圧の増加などの刺激により、視索上核や室傍核が活性化されます。

- 神経インパルスが後葉下垂体の神経終末まで伝わると、膜透過性が変化し、カルシウムイオン(Ca²⁺)の流入が増加します。

- このカルシウムイオンの増加が引き金となり、神経終末内の分泌顆粒(vesicles)からADHが放出されます。

- 放出されたADHは、後葉下垂体の毛細血管を通じて全身の血液循環に入ります。

- 速やかな応答:

- 浸透圧刺激に対するADH分泌の応答は迅速で、数分以内に血漿中のADH濃度が数倍に増加し、腎臓における水の再吸収が調節されます。

AV3V領域の役割

- AV3V領域の位置と構造:

- **第三脳室の前腹側領域(anteroventral region of the third ventricle, AV3V region)**に位置し、以下の主要な構造が含まれます:

- 脳弓下器官(subfornical organ)

- 終板血管器(organum vasculosum of the lamina terminalis, OVLT)

- 正中前脳室核(median preoptic nucleus)

- **第三脳室の前腹側領域(anteroventral region of the third ventricle, AV3V region)**に位置し、以下の主要な構造が含まれます:

- AV3V領域の機能:

- この領域は、ADH分泌、渇き(thirst)、ナトリウム摂取欲求(sodium appetite)、血圧の制御に関与します。

- この領域に障害が生じると、これらの機能に異常が現れます。

- 浸透圧受容体(osmoreceptors):

- AV3V領域および視索上核の近くにある神経細胞が、細胞外液の浸透圧の微小な増加に反応します。

- これらの神経細胞は、浸透圧受容体と呼ばれ、視索上核に信号を送り、ADH分泌を制御します。

- また、浸透圧の増加に応じて渇きを誘発する可能性があります。

- 血液脳関門(blood-brain barrier)の特徴:

- 脳弓下器官と終板血管器は、通常の血液脳関門を欠いており、血液から脳組織へのイオンや溶質の移動が容易です。

- これにより、浸透圧受容体が細胞外液の浸透圧変化に迅速に反応し、ADH分泌や渇きの制御が行われます。

全体の意義

- ADH分泌と水分調節:

- 浸透圧の増加や脱水状態では、ADHが迅速に分泌され、腎臓で水の再吸収が促進されます。

- 一方、浸透圧が低下すると、ADH分泌が抑制され、尿量が増加します。

- 渇きとナトリウム摂取欲求の制御:

- 浸透圧の増加は渇きを誘発し、水分摂取を促します。

- また、AV3V領域はナトリウム摂取欲求にも関与し、体液量と浸透圧の調整を補助します。

Q33: Blood-Brain Barrier Characteristics in the AV3V Region

Question: What unique characteristic of the blood supply in the AV3V region enhances its role in osmolarity regulation?

Choices:

a. It has a low permeability to ions.

b. It possesses a typical blood-brain barrier, isolating it from the extracellular fluid.

c. It lacks the typical blood-brain barrier, allowing solutes to cross freely.

d. It is impermeable to both water and ions, maintaining stable osmolarity.

Answer: c. It lacks the typical blood-brain barrier, allowing solutes to cross freely.

Explanation (解説):

AV3V領域には一般的な血液脳関門がないため、血液と局所の間質液との間でイオンや他の溶質が自由に移動できます。これにより、浸透圧受容体が細胞外液の浸透圧変化に即座に反応し、ADH分泌と渇きの制御に大きく寄与します。他の選択肢は、AV3V領域の血液供給の特性を正確に説明していません。

- 脳弓下器官と終板血管器は、通常の血液脳関門を欠いており、血液から脳組織へのイオンや溶質の移動が容易です。

- これにより、浸透圧受容体が細胞外液の浸透圧変化に迅速に反応し、ADH分泌や渇きの制御が行われます。

- 脳弓下器官(subfornical organ)

- 終板血管器(organum vasculosum of the lamina terminalis, OVLT)

Q34: What is the primary purpose of the thirst mechanism in maintaining fluid balance?

問題文: The primary purpose of the thirst mechanism in maintaining fluid balance is to:

選択肢:

a. Minimize fluid loss through perspiration

b. Counterbalance fluid loss through gastrointestinal and respiratory routes

c. Increase sodium concentration in the extracellular fluid

d. Enhance the reabsorption of water in the kidneys

answer: b

解説: 喉の渇きのメカニズムの主要な目的は、呼吸や消化器官からの水分損失を補うことで体液バランスを保つことです。このメカニズムにより、適切な水分摂取が促され、体液の浸透圧とナトリウム濃度が維持されます。選択肢aは発汗による水分損失の最小化を意味し、cはナトリウム濃度を増加させること、dは腎臓での水分再吸収の促進を指していますが、いずれも主な目的ではありません。

渇きの中枢(Thirst Center)

- 位置と構成:

- 渇きを制御する中枢(thirst center)は、**第三脳室(third ventricle)**の前腹側壁(anteroventral wall)に沿った領域に位置します。この領域は、ADH(抗利尿ホルモン)の分泌を促進するエリアとも重なります。

- **正中前脳室核(preoptic nucleus)**の前外側部分には、電気刺激により即座に飲水行動を引き起こす小さなエリアがあります。このエリアの刺激が続く間、飲水行動も継続します。

- 渇きの中枢の反応:

- 高張性食塩水(hypertonic salt solution)の注入:

- 渇きの中枢のニューロンは、高張性食塩水の注入に反応して飲水行動を刺激します。

- これらのニューロンは、浸透圧受容体(osmoreceptors)として機能し、ADH分泌を刺激する仕組みと同様に渇きメカニズムを活性化します。

- 高張性食塩水(hypertonic salt solution)の注入:

- 脳脊髄液(cerebrospinal fluid, CSF)の影響:

- 第三脳室内のCSFの浸透圧が増加すると、渇きを促進します。この反応は、渇きメカニズムの重要な要素です。

AV3V領域と渇き

- 終板血管器(organum vasculosum of the lamina terminalis, OVLT):

- AV3V領域の下端近くに位置する構造で、渇きの中枢における反応の媒介に深く関与します。

- この構造は、血液脳関門(blood-brain barrier)が欠如しているため、血液と脳の間でイオンや溶質が容易に移動します。

- OVLTは、第三脳室のCSFの浸透圧の変化を迅速に感知し、飲水行動を促進します。

- 刺激の統合:

- 渇きの中枢やAV3V領域は、浸透圧の変化だけでなく、体液量の減少や血液循環の異常などの他の要因からの刺激も統合します。

- これにより、飲水行動やホルモン調節を通じて体液バランスを回復します。

渇きの中枢とADH分泌の関連

- 渇きの中枢とADH分泌は密接に連携しており、どちらも浸透圧受容体を介して活性化されます。

- 浸透圧が上昇すると、まずADHが分泌されて腎臓での水再吸収が促進されますが、これでも不足する場合には渇きが引き起こされ、飲水行動を通じて体液量が補充されます。

Q35: Which part of the brain contains the primary thirst center responsible for stimulating water intake?

問題文: Which part of the brain contains the primary thirst center responsible for stimulating water intake?

選択肢:

a. Medulla oblongata

b. Cerebellum

c. Preoptic nucleus in the hypothalamus

d. Hippocampus

answer: c

解説: 水分摂取を促す主要な喉の渇きの中枢は、視床下部(hypothalamus)内の視索前野(preoptic nucleus)に位置しています。この領域は、体液浸透圧が上昇すると飲水行動を引き起こします。選択肢aの延髄(medulla oblongata)は呼吸や循環の調節に関与し、bの小脳(cerebellum)は運動の制御に関係し、dの海馬(hippocampus)は記憶に関与します。

Q36: What is the threshold for activating the thirst mechanism due to increased plasma sodium concentration?

問題文: What is the threshold for activating the thirst mechanism due to increased plasma sodium concentration?

選択肢:

a. 1 mEq/L above normal

b. 2 mEq/L above normal

c. 5 mEq/L above normal

d. 10 mEq/L above normal

answer: b

解説: 喉の渇きのメカニズムは、血漿ナトリウム濃度が通常値より2 mEq/L上昇したときに活性化されます。この反応により、体液の浸透圧が上昇しすぎるのを防ぎます。選択肢a, c, dの数値は、実際の閾値と異なり、誤りです。

1. 渇きの発生メカニズム

- 脱水(Dehydration)の要因:

- 腎臓(Kidneys)は、余分な溶質を排出するため、最低限の水分を常に尿として排出します。これを**必須排泄水(obligatory water loss)**と呼びます。

- その他にも、以下のような水分損失が体内で起こります:

- 肺や胃腸(lungs and gastrointestinal tract)からの蒸発(evaporation)。

- 皮膚からの汗(sweating)や蒸発。

- これらの損失により、体液量が減少し、脱水の傾向が生じます。

- 浸透圧とナトリウム濃度の変化:

- 細胞外液(Extracellular Fluid, ECF)のナトリウム濃度と浸透圧が増加すると、渇きのメカニズムが活性化されます。

- 特に、血漿中のナトリウム濃度が通常よりも2 mEq/Lだけ上昇すると、渇きが引き起こされます。

2. 渇きの閾値(Threshold for Drinking)

- 定義:

- 渇きの閾値とは、血漿浸透圧やナトリウム濃度が一定の水準を超えたときに飲水行動を引き起こす仕組みです。

- 血漿浸透圧がわずかに増加(例えば、ナトリウム濃度が2 mEq/L上昇)した場合でも、渇きメカニズムが作動します。

- 飲水の役割:

- 渇きの刺激を受けて水を飲むことで、細胞外液の浸透圧が正常値に近づきます。

- この調整により、ナトリウム濃度(Sodium Concentration)と体液の体積が適切に管理されます。

3. 渇きと体液調節の重要性

- 細胞外液の浸透圧と体液量の精密な制御:

- 渇きの閾値が低いため、わずかな浸透圧の変化でも水分摂取を促進します。

- これにより、体液バランスを迅速に正常化できます。

- 渇きとADH(抗利尿ホルモン)の協調的な働きにより、体内のナトリウム濃度と浸透圧は厳密に調整されます。

Q37: Which of the following conditions can lead to polydipsia, or excessive thirst, even without physiological stimuli?

問題文: Which of the following conditions can lead to polydipsia, or excessive thirst, even without physiological stimuli?

選択肢:

a. Diabetes insipidus

b. Psychogenic causes like schizophrenia

c. Adipsia

d. Normal sodium intake

answer: b

解説: 精神的な原因(例えば統合失調症や強迫性障害)がポリディプシア(過剰な喉の渇き)を引き起こすことがあります。選択肢aの尿崩症(diabetes insipidus)は、体液量の減少により喉の渇きが生じる生理的状態であり、cの無渇(adipsia)は喉の渇きが起きない状態、dの正常なナトリウム摂取では通常、ポリディプシアは生じません。

Q38: What is the role of angiotensin II in stimulating thirst?

問題文: What is the role of angiotensin II in stimulating thirst?

選択肢:

a. Decreasing blood volume

b. Stimulating the organum vasculosum of the lamina terminalis

c. Increasing salt appetite

d. Enhancing gastrointestinal water absorption

answer: b

解説: アンジオテンシンIIは、終板脈管器(organum vasculosum of the lamina terminalis)を刺激し、喉の渇きを引き起こします。これにより、血液量や血圧が低下した際に水分摂取が促されます。選択肢a, c, dはそれぞれ血液量の減少、塩分欲求の増加、消化管での水分吸収の促進に関係していますが、アンジオテンシンIIの喉の渇きへの直接的な役割とは異なります。

Q42: Thirst Response Without Plasma Osmolarity Changes

問題文: Which of the following conditions might lead to a significant thirst response even in the absence of plasma osmolarity changes?

選択肢:

a. Increased blood pressure

b. Elevated extracellular fluid osmolarity

c. Reduced blood volume or pressure, such as during hemorrhage

d. Decrease in ADH secretion

answer: c

解説:

血液量や血圧が減少した場合、血漿浸透圧が変化しなくても喉の渇きが誘発されることがあります。この反応は、循環器系からの神経入力によるもので、血液量の減少に伴う体液バランスの回復を助けます。選択肢aの血圧上昇やdのADH分泌の減少は喉の渇きと直接的には関係せず、選択肢bの浸透圧上昇は一般的な喉の渇き誘発要因ですが、この設問においては「浸透圧変化なし」が条件です。

Q45: Thirst Mechanism and its Stimuli

Question:

Which of the following factors is most directly involved in stimulating the thirst mechanism?

a. Increased blood glucose levels

b. Decreased plasma osmolarity