導入と定義

代謝(メタボリズム)は、体内の化学物質が変換されるプロセスを指し、分子が通る経路、その相互関係、およびこれらの経路を通る代謝物の調節メカニズムを含みます。

代謝経路は次の3つのカテゴリーに分けられます:

- 同化経路(アナボリック経路)

小さな前駆体からより大きく、複雑な化合物を合成する経路です。これらの反応は吸熱的であり、エネルギーを必要とします。例として、アミノ酸からのタンパク質合成や、トリアシルグリセロールやグリコーゲンの蓄積が挙げられます。 - 異化経路(カタボリック経路)

大きな分子を分解する経路で、酸化反応を伴い、エネルギーを放出します。これらの経路は発熱的で、主に呼吸鎖を通じてATPを生成します。 - 両面経路(アンフィボリック経路)

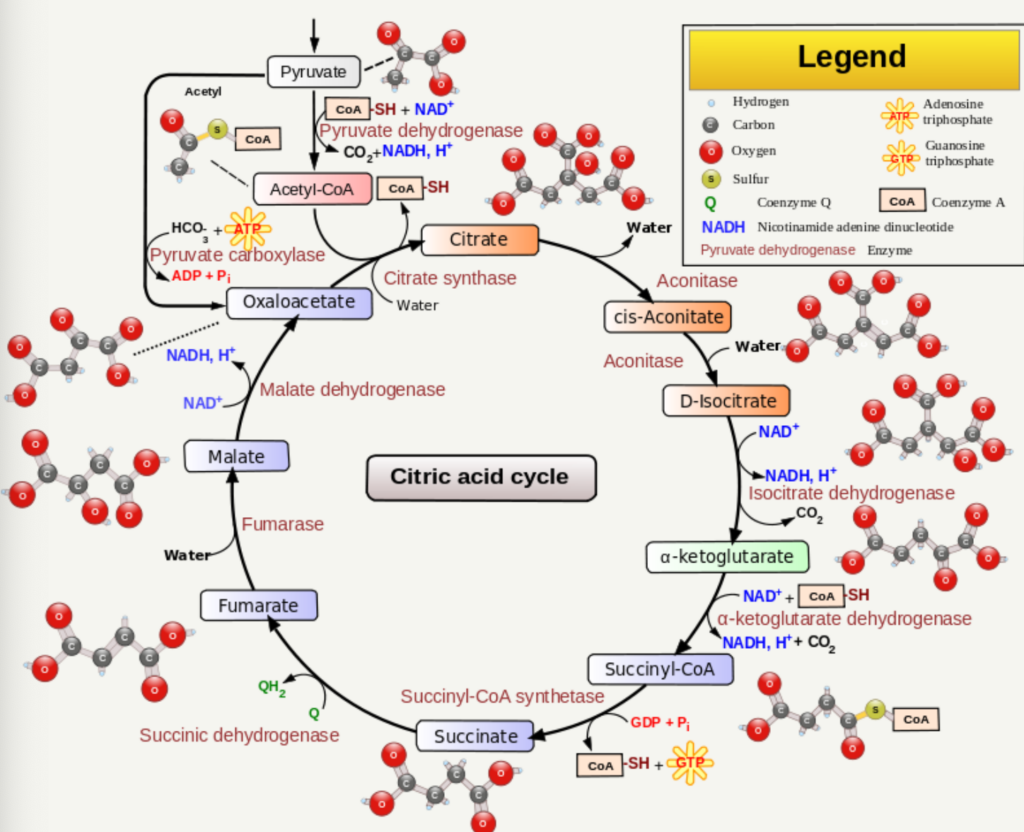

同化経路と異化経路を結びつける「交差点」として機能します。例として、クエン酸回路が挙げられます。

経路の理解

代謝プロセスは、酵素の制御下で基質分子に作用し、生成物分子を生み出す一連の化学反応によって進行します。基質と生成物はまとめて「中間体」または「代謝物」と呼ばれます。

1つの反応の生成物が次の反応の基質となることで、代謝経路の概念が生まれます。

※基質(substrate)とは、酵素が作用する対象となる分子または化合物のことを指します。酵素は特定の基質に結合し、その化学反応を促進して生成物(プロダクト)を生成します。代謝経路では、基質が酵素によって変換されて次の反応の基質となり、これが連続して進むことで一連の代謝反応が完了します。

メタボリックマップと交通の流れの類似点:

- 交通の流れ = 基質の流れ

- 車、バン、トラック = C、H、N、P、O原子

- 信号機 = シグナル伝達メカニズム

- 車両 = 代謝物

- 交差点での出入り = 経路の合流点と分岐点

- 道路標識 = 酵素

- 工事や事故 = 欠陥酵素

- 車両の数 = 基質の濃度

- ショートカット = 代替経路

経路の組織化

代謝経路は、次のように組織化されます:

- 直線型

- 分岐型

- 循環型

代謝経路を考える際

- その経路はどこで起こるか?

どの細胞型(原核細胞または真核細胞)、どの組織で、また真核細胞のどの細胞小器官(細胞質、ミトコンドリア、リソソームなど)で行われるのか? - その経路の生化学的目的は何か?

例えば、エネルギーを放出するため、還元力を生成するため、機能分子を生成するため、あるいは高分子を合成するためなど。 - 他の経路との関連性は?

- 経路内の制御ポイントはどこか?

- その経路はいつ機能するか?

常に活性化されているのか、それとも適応型の経路なのか?

他にも

- 最初と最後の基質は何か?

- 経路は直線型、分岐型、循環型のどれか?

- 中間基質は何種類存在するか?

- 中間体の名前を覚える。

- どの補酵素が関与し、どこで働くか?

- 有機化学的に見てみる:

- 炭素原子は何個存在し、どのような官能基が存在するか?

- 中間体間の構造的類似点と相違点は何か?

- どのような化学反応が起こっているのか?例えば、酸化、縮合、加水分解など。

学習戦略

- EC命名法(※)を使用して、基質の名前と化学変化を推測する。

- 中間体の構造を片面に、その名前をもう片面に書いたカードを使用する。

- 中間基質の名前をランダムに選んで、その構造を記憶から描いてみる。

- 構造と名前を異なる方法で覚える:

- 書籍や講義で与えられた図を単に再現するのではなく、独自の図を作成する。

- 創造的に取り組み、図をできるだけ鮮明で記憶に残るようにする。

※EC命名法(Enzyme Commission nomenclature)

- 酵素の分類と命名に関する国際的な基準です。国際生化学・分子生物学連合(IUBMB)の酵素委員会(Enzyme Commission, EC)が策定したもので、酵素をその作用に基づいて体系的に分類し、各酵素に固有の番号を与えています。

- EC番号の構造

EC番号は「EC 1.2.3.4」のように4つの数字で構成されており、それぞれが酵素の作用や特性を示しています。

- 第一位(1.x.x.x): 酵素の大まかな作用の種類を示します。例えば、酸化還元酵素(EC 1)、転移酵素(EC 2)、加水分解酵素(EC 3)などがあります。

- 第二位(x.2.x.x): 酵素が特定の分子や基質にどのように作用するかを示します。

- 第三位(x.x.3.x): さらに具体的な作用を示します。例えば、どの種類の分子に作用するかなど。

- 第四位(x.x.x.4): 特定の酵素を区別するための個別番号です。同じ作用を持つ酵素が複数存在する場合に用いられます。

- 例

例えば、アルコールデヒドロゲナーゼは「EC 1.1.1.1」と分類されます。 - EC 1.1.1.1

- 1: 酸化還元酵素

- 1: 酸化する基質は水酸基を持つ化合物

- 1: NAD+やNADP+を受容体とする

- 1: 特定の酵素(アルコールデヒドロゲナーゼ)

このように、EC番号を使うことで、酵素の機能や特性を系統的に理解しやすくなります。

まとめ

- メタボリズムは、エネルギーが利用されて生物の一体性を維持するプロセスを指します。異化反応は通常、エネルギーを放出し、このエネルギーを細胞は同化反応を進めるために使用します。

- 交通の流れのアナロジーを覚えておく。経路は制御可能で適応性がある。

- メタボリズムを学ぶには、まず生物学的目的に焦点を当てる。各経路が「自分にとって何をするのか?」および「その経路が変化する生理学的状況にどのように適応するのか?」を常に問いかけ、積極的な学習者として取り組むことが重要です。

コメント