Contents

- 1 教科書

- 1.1 胸腔内臓器(Viscera of Thoracic Cavity)

- 1.2 肺と胸膜の解剖学的構造の理解(Understanding of the Anatomical Structure of Lungs and Pleurae)

- 1.3 肺

- 1.4 気管支樹(Tracheobronchial Tree)

- 1.5 肺および胸膜の血管供給(Vasculature of Lungs and Pleurae)

- 1.6 肺のリンパ流(Lymphatic Drainage)

- 1.7 肺と胸膜の神経

- 1.8 胸膜および肺の表面解剖学

- 1.9 胸膜、肺、および気管支樹(tracheobronchial tree)

- 1.10 要点

教科書

胸腔内臓器(Viscera of Thoracic Cavity)

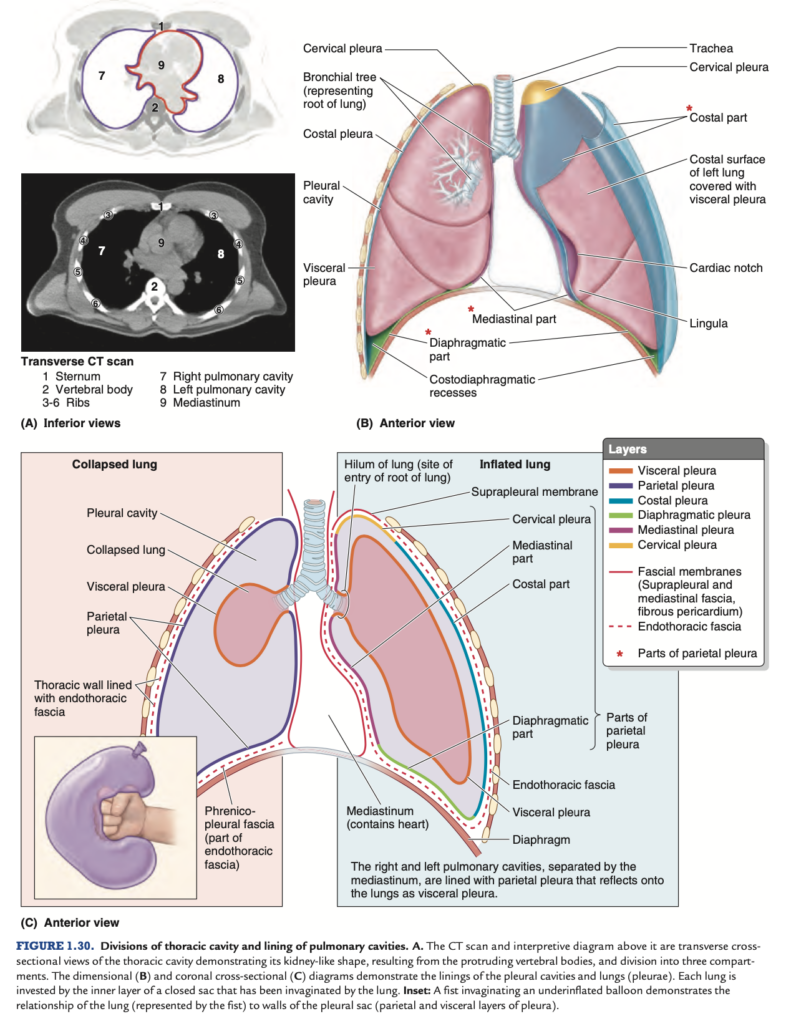

横断面で見ると、胸腔(thoracic cavity)は腎臓型であることがわかります。これは、胸椎(thoracic vertebral column)とそれに連結する肋骨の頭部や頸部によって後方が深く陥凹しているため、横断面が卵形になります(Fig. 1.30A)。胸腔は3つの区画に分かれています(Figs. 1.30A & C):

- 右および左の肺腔(pulmonary cavities):これらは左右対称の区画で、肺と胸膜(肺を覆う膜)を含んでおり、胸腔の大部分を占めています。

- 中央の縦隔(mediastinum):これは2つの肺腔の間に介在し、これらを完全に分ける区画で、胸部の他のすべての構造物(心臓、大血管、気管、食道、胸腺、リンパ節など)を含んでいます。縦隔は、胸郭上口(superior thoracic aperture)から横隔膜(diaphragm)まで垂直に延び、前後は胸骨(sternum)から胸椎体(thoracic vertebral bodies)まで広がっています。

胸膜、肺、および気管支樹(Pleurae, Lungs, and Tracheobronchial Tree)

各肺腔は胸膜(pleural membrane)で裏打ちされており、この膜は反転して肺の外表面を覆っています(Fig. 1.30B & C)。胸膜と肺の関係を視覚的に理解するために、膨らませすぎない風船に拳を押し込むことを想像してください(Fig. 1.30C)。風船の内側の壁(拳に接している部分)は臓側胸膜(visceral pleura)に相当し、残りの外側の壁は壁側胸膜(parietal pleura)に相当します。風船の層の間にある空気は、胸膜腔(pleural cavity)を模しており、胸膜腔には少量の液体しか含まれません。手首(肺の根元に相当)では、風船の内側と外側の壁は連続しており、これは臓側胸膜と壁側胸膜が連続している様子を表しています。肺は胸膜嚢の外側にありますが、その周りを胸膜嚢が取り囲んでいる様子は、風船の外側に拳があるのと同様です。

胸膜(Pleurae)

各肺は、2層の連続した膜で構成される漿膜性胸膜嚢(serous pleural sac)に包まれています。臓側胸膜(visceral pleura)は肺のすべての表面を覆い、滑らかで光沢のある外観を与えています。壁側胸膜(parietal pleura)は肺腔を裏打ちしています(Fig. 1.30B & C)。胸膜腔は胸膜層の間の潜在的な空間で、漿液性胸膜液のごく薄い層が含まれており、胸膜の表面を潤滑し、呼吸中に層が滑らかに滑ることを可能にします。胸膜液の表面張力は、肺の表面を胸郭壁と接触させるための凝集力を提供し、胸郭が拡張すると肺も拡張して空気で満たされることを可能にします。同時に、層の滑りを維持することも可能にします。

臓側胸膜は肺を密接に覆い、肺のすべての表面に張り付いており、水平裂および斜裂(horizontal and oblique fissures)の内部にも付着しています(Figs. 1.30B & C and 1.31A)。死体解剖では、臓側胸膜を肺の表面から取り除くことは通常できません。臓側胸膜は肺に滑らかな表面を提供し、肺が壁側胸膜上で自由に動くことを可能にしています。臓側胸膜は、肺門(hilum)で壁側胸膜と連続しており、肺根を構成する構造物(気管支や肺血管など)が肺に出入りする場所となっています(Fig. 1.30C)。

壁側胸膜は肺腔を覆っており、胸壁、縦隔、横隔膜に密着しています。壁側胸膜は臓側胸膜よりも厚く、手術や解剖中に覆っている表面から分離することができます。壁側胸膜は、肋骨部(costal)、縦隔部(mediastinal)、横隔部(diaphragmatic)、および頸部胸膜(cervical pleura)から構成されています。

壁側胸膜の構成(Parts of the Parietal Pleura)

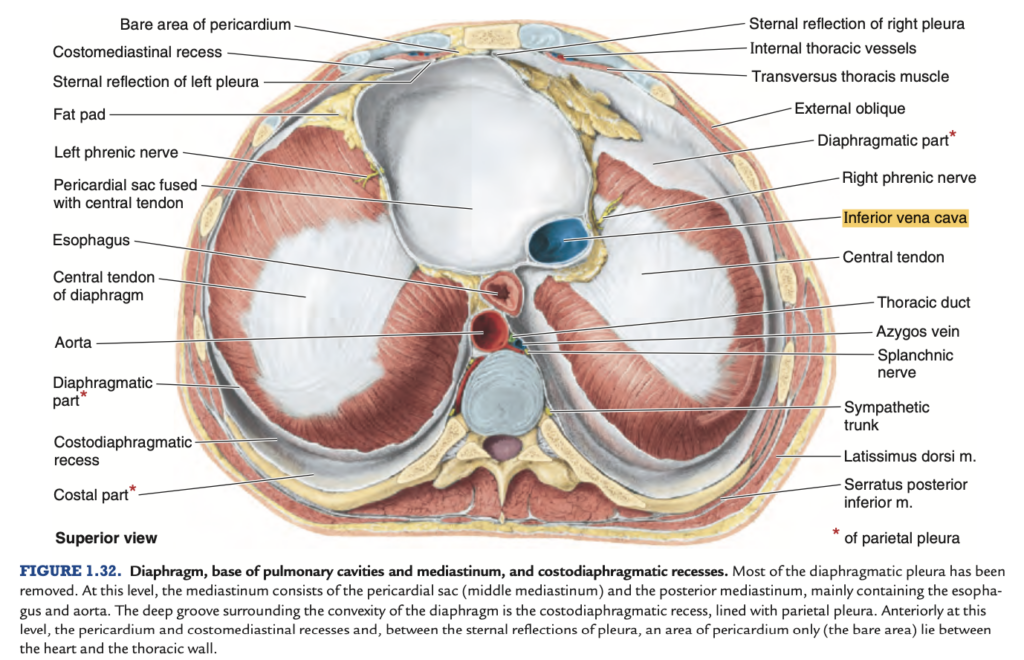

- 肋骨部(costal part): 壁側胸膜の肋骨部(costovertebral or costal pleura)は、胸壁の内面を覆っています(Figs. 1.30B & C and 1.32)。肋骨部は、胸壁の内面(胸骨、肋骨および肋軟骨、肋間筋および膜、胸椎の側面)から内胸筋筋膜(endothoracic fascia)によって隔てられています。この薄い胸膜外の疎性結合組織層は、肋骨胸膜を胸壁から外科的に分離するための自然な剥離平面を形成します。

- 縦隔部(mediastinal part): 壁側胸膜の縦隔部(mediastinal pleura)は、縦隔の外側面を覆っており、肺腔とその胸膜嚢を分けている組織と臓器の仕切りを形成しています。縦隔胸膜は上方では首の根元にある頸部胸膜として続いています。縦隔部は、前方および後方では肋骨胸膜と連続しており、下方では横隔胸膜と連続しています。肺門の上方では、縦隔胸膜は胸骨と椎骨の間を前後に走る連続したシートとなります。肺門で縦隔胸膜は肺根に側方へ反転し、臓側胸膜と連続します。

- 横隔部(diaphragmatic part): 壁側胸膜の横隔部(diaphragmatic pleura)は、縦隔の両側で横隔膜の上面(胸腔側)を覆っています。ただし、横隔膜の肋骨の付着部(起始部)や、横隔膜が心膜(心臓を包む線維漿膜膜)と融合している部分は除きます(Figs. 1.30B & C and 1.32)。より弾性のある薄い内胸筋筋膜層である横隔膜胸膜筋膜(phrenicopleural fascia)は、横隔胸膜を横隔膜の筋線維と結びつけています(Fig. 1.30C)。

- 頸部胸膜(cervical pleura): 頸部胸膜は、肺の頂部(肺尖, apex of the lung)を覆っています。これは、肺が胸郭上口(superior thoracic aperture)を通って首の根元に延びる部分です(Figs. 1.30B & C and 1.31A)。頸部胸膜は、壁側胸膜の肋骨部および縦隔部の上方延長です。頸部胸膜はカップ状のドーム(胸膜ドーム, pleural cupula)を形成し、頂部が鎖骨の内側3分の1の上、第一肋骨の頸部の高さよりも2–3cm上方に達します。頸部胸膜は、内胸筋筋膜の線維性延長である胸膜上膜(suprapleural membrane, Sibson fascia)によって補強されています。この膜は、第一肋骨の内縁および第7頸椎の横突起に付着しています(Fig. 1.30C)。

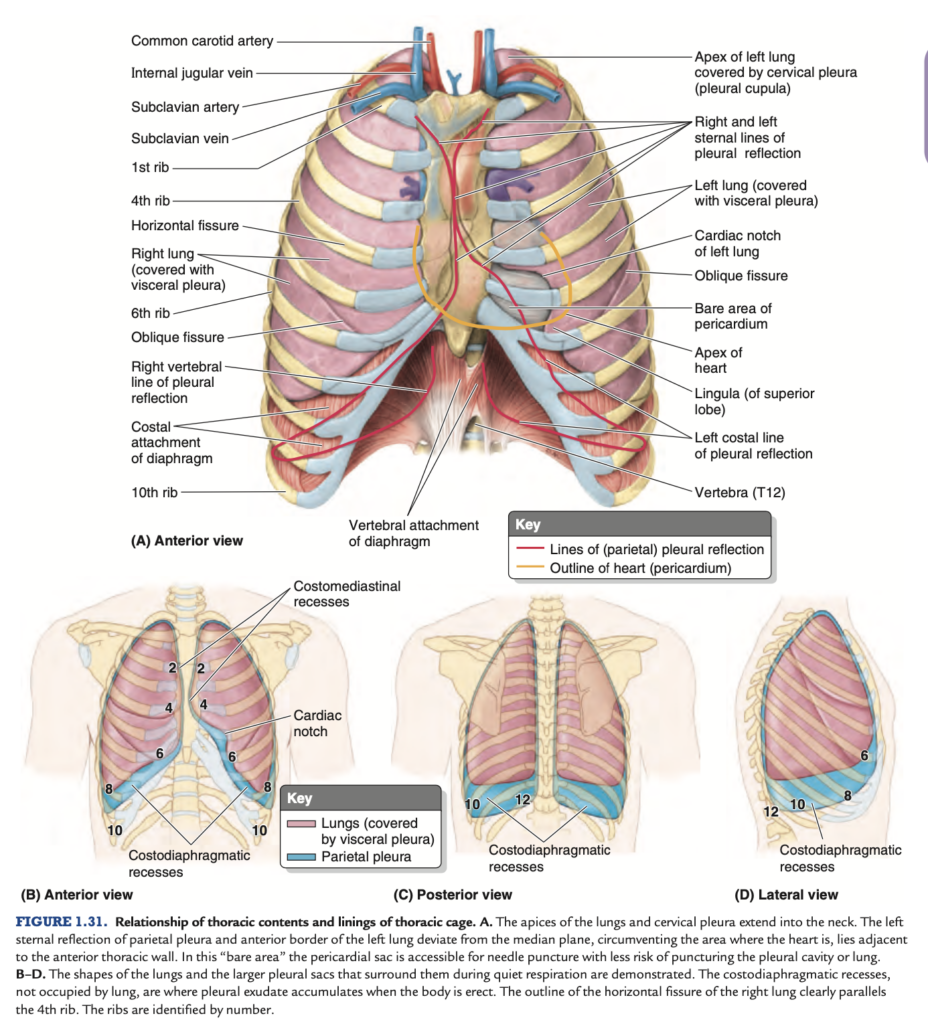

胸膜反転線(Lines of Pleural Reflection)

壁側胸膜が肺腔の一壁から別の壁に移行する際に方向を変える、比較的急な線が胸膜反転線(lines of pleural reflection)です(Figs. 1.31 and 1.32)。各側の肺腔の範囲を示す3つの胸膜反転線があります:胸骨線、肋骨線、横隔線です。右側および左側の肺腔の輪郭は非対称(鏡像ではない)で、心臓が左側に傾いているため、左側の肺腔により大きく影響しています。

心臓の左側への偏位は、右および左の胸骨反転線に主に影響を及ぼします。これらの線は左右非対称です。胸骨反転線は鋭く、肋骨胸膜が前方で縦隔胸膜と連続する部分で発生します。上方では、反転線は左右の胸膜ドーム(cupulae)から始まり、左右の胸骨反転線は内側下方に走り、胸鎖関節の後方を通過して、胸骨の後方で前正中線(anterior median line, AML)に達します。

右側の胸骨反転線はAMLに沿って下方に走り、第6肋軟骨の高さで剣状突起の後方に到達し、そこから外側に向かって曲がります(Fig. 1.31)。一方、左側の胸骨反転線はAMLに沿って第4肋軟骨の高さまでしか下がらず、そこから胸骨の左縁に向かい、第6肋軟骨まで続きます。

肋骨横隔反転線(Costodiaphragmatic Recesses)

肺は呼気時には肺腔を完全には占めていないため、横隔膜の最下部の部分では肋骨胸膜が横隔膜胸膜と接触しています。これらの潜在的な胸膜空間は肋横隔洞(costodiaphragmatic recesses)と呼ばれ、胸壁内で横隔膜の上方の凸面を取り囲む「溝」状の空間です(Figs. 1.30B, 1.32, and 1.33C)。同様に、小さいながらも胸骨の後方には肋骨胸膜が縦隔胸膜と接触している肋縦隔洞(costomediastinal recesses)があります。左側の肋縦隔洞は、左肺の心切痕が右よりも顕著であるため、右よりも大きいです。

肋骨縦隔反転線(Costomediastinal Recesses)

肺の下縁は、深い吸気時にはこれらの胸膜反転線(胸膜洞: pleural recesses)に向かってさらに移動し、呼気時にはこれらの空間から退きます(Fig. 1.33B & C)。これにより、呼吸の際に肺が占める容積が変化し、肺の拡張が可能になります。

胸膜反転線の詳細(Details of Pleural Reflection Lines)

- 胸骨反転線(sternal line of pleural reflection): 右側では、胸骨反転線は胸骨正中線(AML)に沿って下方に続き、第6肋軟骨の高さで剣状突起(xiphoid process)の後方に至ります。そこから、胸骨反転線は外側に向かって曲がります(Fig. 1.31)。左側では、胸骨反転線は第4肋軟骨まで正中線に沿って下がり、そこから胸骨の左縁に沿って続きます。これは心膜と前胸壁が直接接触する部分であり、浅い切痕を形成します。この部分は、後に述べる心膜穿刺術(pericardiocentesis)のために重要です。

- 肋骨反転線(costal line of pleural reflection): これは胸骨反転線の鋭い延長であり、肋骨胸膜が横隔膜胸膜と連続する部分で発生します。右側の肋骨反転線は正中線から外側に進みますが、左側では心膜の「裸出部位(bare area)」があるため、左側の肋骨反転線は鎖骨中線(midclavicular line)から始まります。右側と左側の肋骨反転線はそれ以降は対称的であり、外側、後方、内側に進み、第8肋骨で鎖骨中線(MCL)、第10肋骨で腋窩中線(MAL)を斜めに横切り、第12肋骨の頸部で椎骨反転線(vertebral lines)と連続します。

- 椎骨反転線(vertebral line of pleural reflection): 椎骨反転線は、肋骨胸膜が後方で縦隔胸膜と連続する部分で発生する、より緩やかで丸みを帯びた反転線です。これらの線は脊柱に沿って平行に走り、T1からT12の椎骨レベルにかけて走行し、下方で肋骨反転線と連続します。

肺の占拠と胸膜反転線の関係(Lung Occupancy and Pleural Reflection Lines)

肺は呼気時に肺腔を完全には占めていないため、横隔膜の最下部の部分では肋骨胸膜と横隔膜胸膜が接触します。この接触部は肋横隔洞(costodiaphragmatic recesses)と呼ばれ、胸壁内で横隔膜の上方の凸面を取り囲む「溝」状の潜在的な空間です(Figs. 1.30B, 1.32, and 1.33C)。これらの空間は、深い呼吸時に肺が占拠するスペースとして機能します。加えて、同様に小さな肋縦隔洞(costomediastinal recesses)も胸骨の後方に存在し、ここでは肋骨胸膜と縦隔胸膜が接触しています。左側の肋縦隔洞は、心切痕(cardiac notch)が顕著なため、右側よりも広いです。

肺と胸膜の解剖学的構造の理解(Understanding of the Anatomical Structure of Lungs and Pleurae)

肺は呼気時に肺腔を完全に満たさないため、胸膜腔の下部に形成される潜在的な空間があることがわかります。これらの構造は、肺が呼吸に応じて膨張および収縮する際に重要な役割を果たします。また、胸膜反転線や胸膜の各部位の理解は、外科手術や医療処置において重要な情報を提供します。特に、心膜穿刺術や胸膜へのアプローチを行う際には、これらの解剖学的構造に対する正確な知識が必要です。

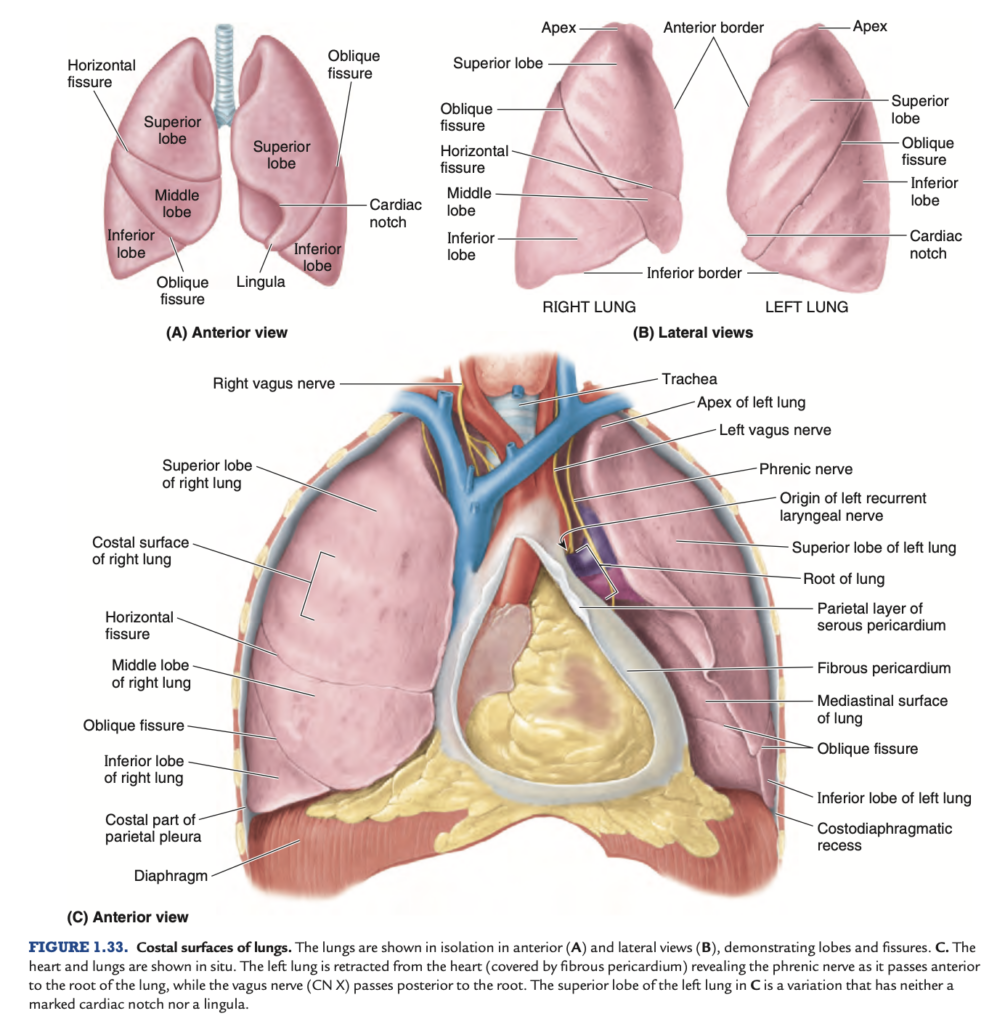

肺

肺(Lungs)は呼吸のための重要な臓器であり、その主な機能は吸気を肺胞の近くにある肺毛細血管の静脈血に届け、酸素を供給することです。解剖学的な肺は硬く縮んでいるかもしれませんが、健康な生体内の肺は軽く、柔らかく、スポンジ状で、胸腔を完全に満たしています。肺は弾力があり、胸腔が開かれると元のサイズの約3分の1まで収縮します (Fig. 1.30C)。肺は縦隔(mediastinum)によって互いに分かれています。各肺は以下の部分で構成されています (Figs. 1.33 and 1.34):

- 頂部 (apex): 肺の鈍い上部で、第1肋骨の上まで上昇し、頸部胸膜(cervical pleura)に覆われています。

- 基部 (base): 肺の下部で、横隔膜の同側ドームに接しています。

- 肺葉 (lobes): 1本または2本の裂により分けられた2~3の肺葉があります。

- 表面 (surfaces): 肋骨面(costal)、縦隔面(mediastinal)、横隔面(diaphragmatic)の3つ。

- 縁 (borders): 前縁(anterior)、下縁(inferior)、後縁(posterior)の3つ。

右肺には、右斜裂(right oblique fissure)と水平裂(horizontal fissure)があり、上肺葉、中肺葉、下肺葉の3つに分かれています。右肺は左肺より大きく重いですが、横隔膜の右ドームが高く、心臓が左側に膨らんでいるため、短く幅広いです。左肺には左斜裂(left oblique fissure)があり、上肺葉と下肺葉の2つに分かれています。左肺の前縁には心臓の偏位によりできる深い心切痕(cardiac notch)があり、この部分はしばしば上肺葉の前部を「舌状突起(lingula)」と呼ばれる薄い突起に変形させます (Figs. 1.30B, 1.31A, and 1.34C)。

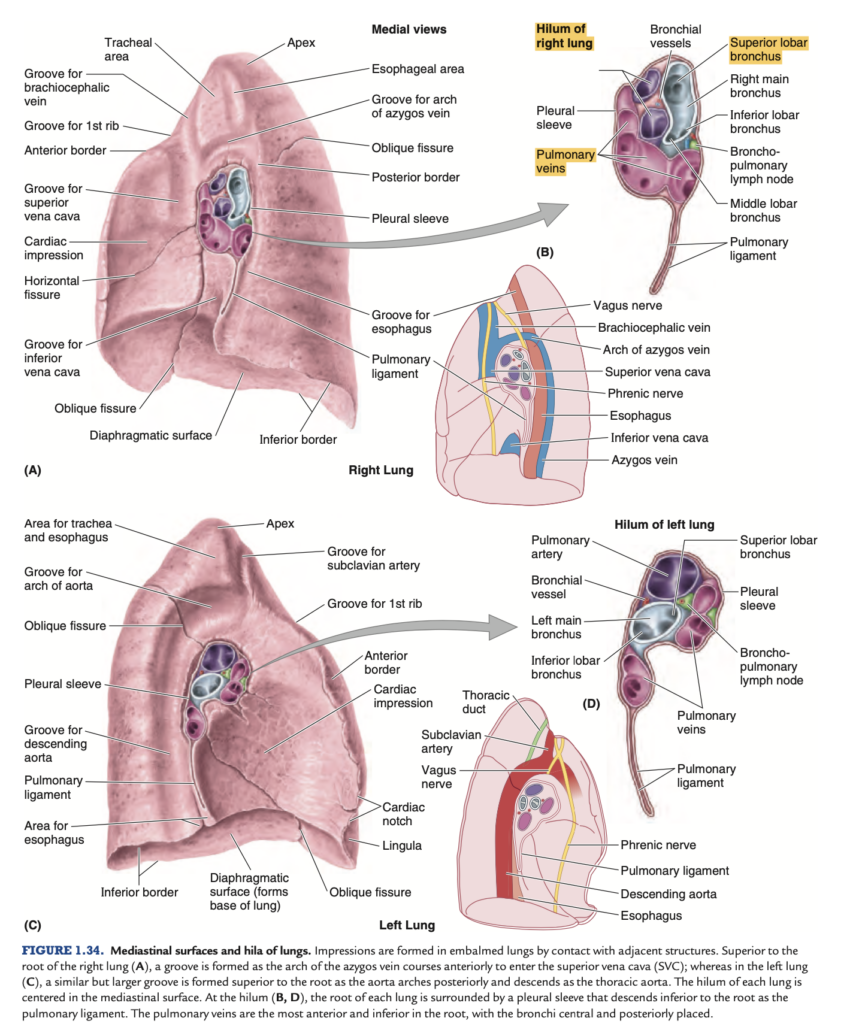

死体解剖で観察される肺は、しばしば肋骨や心臓、大血管による圧痕が見られます (Figs. 1.33A and 1.34A & C)。これらの痕跡は肺の位置関係を示しますが、手術中や新鮮な死体では心臓の圧痕のみが確認されることが多いです。

- 肋骨面(costal surface): 大きく滑らかで凸面。肋骨胸膜(costal pleura)に覆われ、肋骨、肋軟骨、最内肋間筋と接しています (Fig. 1.33C)。

- 縦隔面(mediastinal surface): 凹面で、心膜と心臓が接しています。この面には肺門(hilum)があり、肺根(root of the lung)を受け入れます。右肺の縦隔面には食道溝(groove for the esophagus)や心圧痕(cardiac impression)があります。左肺では心圧痕がより大きく、また、大動脈弓溝(groove for the arch of the aorta)と下行大動脈溝(groove for the descending aorta)が目立ちます (Fig. 1.34C)。

- 横隔面(diaphragmatic surface): 肺の基部を形成し、横隔膜に接しています。右肺では肝臓の影響でこの凹みが深くなっています。

肺の縁は次のように定義されています:

- 前縁: 肋骨面と縦隔面が前方で接する部分で、左肺では心切痕がこの縁に食い込んでいます。

- 下縁: 肺の横隔面を囲み、肋骨面や縦隔面と分けています。

- 後縁: 肋骨面と縦隔面が後方で接する部分で、胸椎の側に広がっています。

肺は肺根(lung roots)を通して縦隔に付着しています。肺根は気管支(bronchi)、肺動脈(pulmonary arteries)、上下肺静脈(superior and inferior pulmonary veins)、肺神経叢(pulmonary plexuses)、リンパ管から成ります (Fig. 1.34)。肺門(hilum)は縦隔面に位置し、肺根を形成する構造が出入りする場所です (Figs. 1.34B & D)。

肺門の根元にある胸膜の連続部分は、肺靱帯(pulmonary ligament)を形成します。

図1.33では、**肺の肋骨面(costal surfaces of the lungs)を、前面(A)および側面(B)のビューで示しています。この図は、肺葉(lobes)と裂(fissures)がどのように分かれているかを明確にしています。図Cでは、心臓と肺がin situ(生体内位置)**で示されており、左肺が心臓(繊維性心膜で覆われている)から後退しています。このとき、**横隔神経(phrenic nerve)**が肺根の前方を通過し、**迷走神経(vagus nerve, CN X)**が肺根の後方を通過している様子が見えます。図の左肺の上葉は、心切痕(cardiac notch)や舌状突起(lingula)が明確に見られないバリエーションです。

図1.34では、**肺の縦隔面(mediastinal surfaces)と肺門(hila)を示しています。固定された肺では、隣接する構造物との接触により印象(impressions)が形成されています。右肺(A)では、肺根の上部に奇静脈弓(arch of the azygos vein)**が上大静脈(superior vena cava, SVC)に入るために前方へ走行する溝が形成されています。一方、左肺(C)では、類似したがより大きな溝が肺根の上部に形成されており、**大動脈弓(aortic arch)が後方にアーチを描き、下行して胸部大動脈(thoracic aorta)となります。肺門は各肺の縦隔面の中央に位置しており、図BとDに示されるように、肺根は胸膜スリーブ(pleural sleeve)に囲まれており、肺根の下方に向かって肺靱帯(pulmonary ligament)**が続いています。肺門では、**肺静脈(pulmonary veins)**が最も前方かつ下方にあり、気管支(bronchi)は中央かつ後方に配置されています。

気管支樹(Tracheobronchial Tree)

気管支樹は、喉頭(larynx)から始まり、気管支の壁には馬蹄形またはC字形のガラス軟骨(hyaline cartilage)が存在します。喉頭下の気道は**気管支樹(tracheobronchial tree)として知られています。気管(trachea)は上縦隔(superior mediastinum)に位置し、気管支樹の幹を構成しています。気管は、胸骨角(sternal angle)の高さで左右の主気管支(main bronchi)**に分岐し、左右それぞれの肺門(hila)に入り込んでいます (Fig. 1.35E)。

- **右主気管支(right main bronchus)**は、左主気管支よりも太く短く、垂直に走行して右肺門に入ります。

- **左主気管支(left main bronchus)**は、大動脈弓(arch of the aorta)の下を通り、食道(esophagus)および胸部大動脈(thoracic aorta)の前を通って左肺門に到達します。

肺内では気管支が枝分かれし、気管支樹の構造を形成します。これらの枝は、肺根(root of the lung)の構成要素であり、肺動脈、肺静脈、および気管支の分枝から成ります。

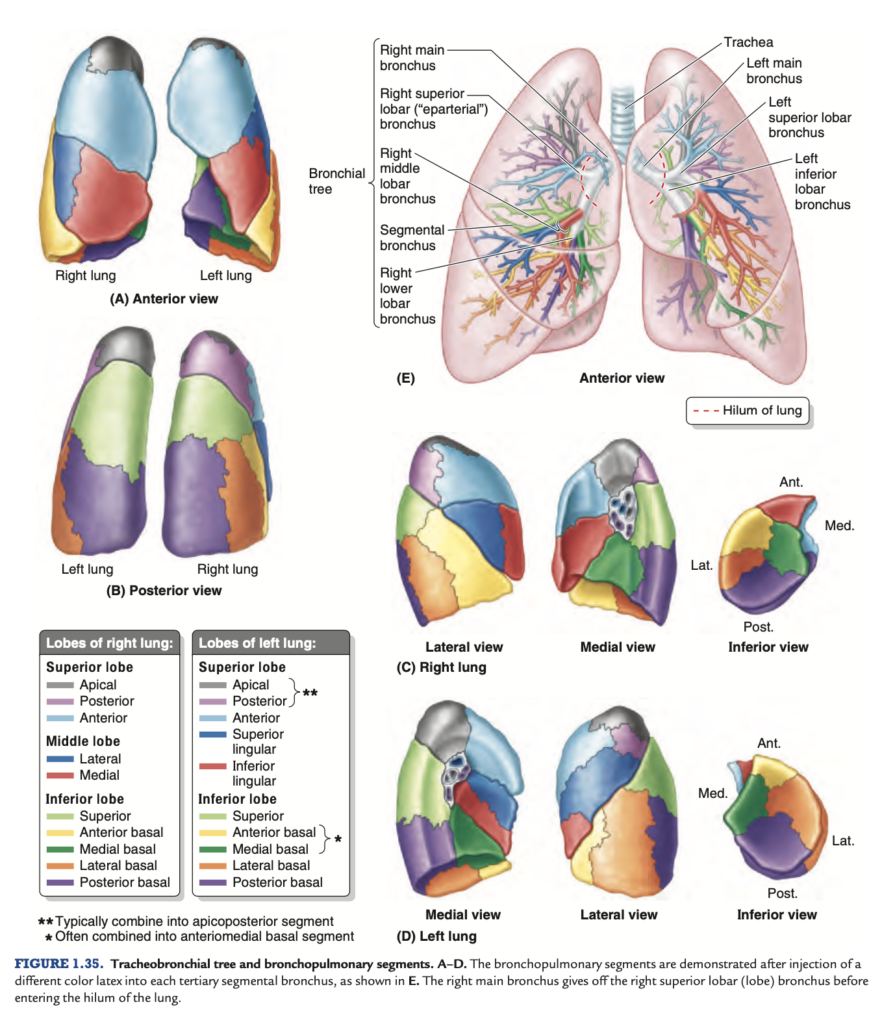

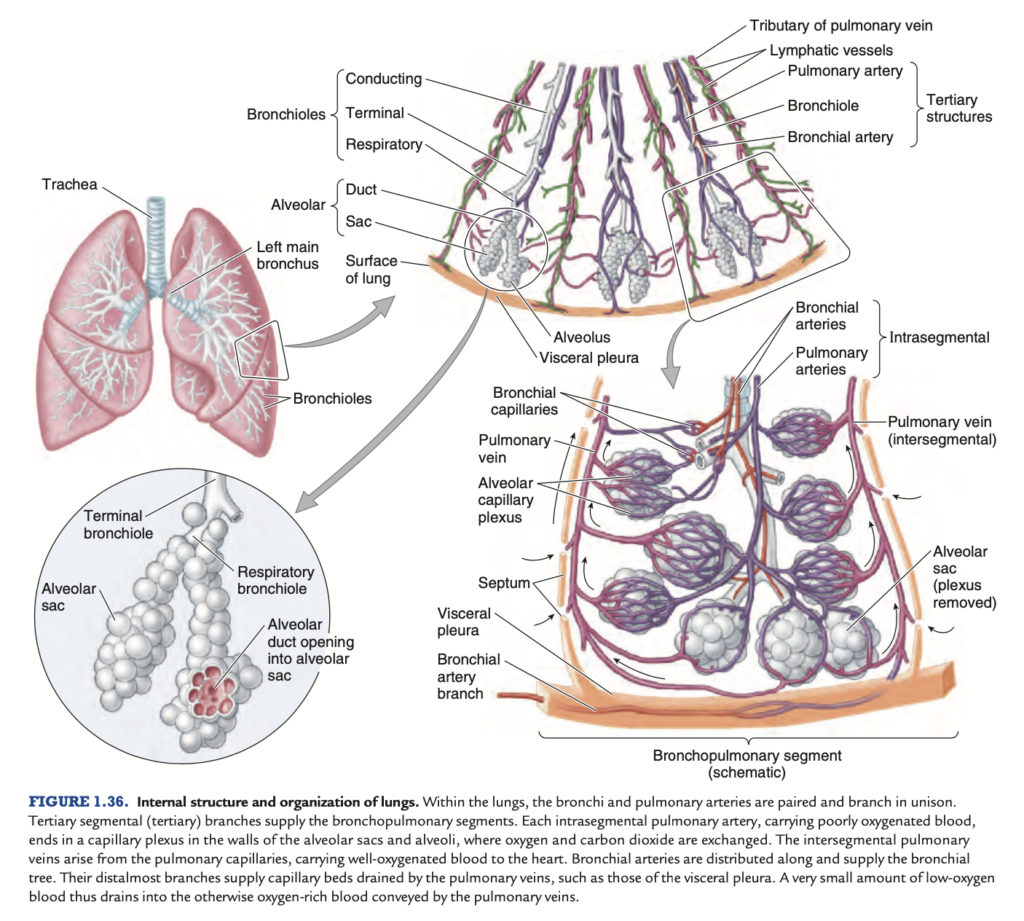

**主気管支(primary bronchi)は二次気管支(secondary bronchi)に分かれ、右肺では3本、左肺では2本がそれぞれの肺葉に供給されています。さらに二次気管支は三次気管支(tertiary bronchi)に分岐し、それぞれが肺の気管支肺区域(bronchopulmonary segments)**を供給しています (Figs. 1.35 and 1.36)。

気管支肺区域は:

- 肺葉の最大の区画であり、錐体形をしており、頂点は肺根に、基部は胸膜表面に向いています。

- 隣接する区域とは結合組織の中隔で分けられています。

- 区域気管支(segmental bronchus)および肺動脈の三次枝(tertiary branches)によって独立して供給されます。

- 通常、右肺に10個、左肺に8~10個あります。

これらの区域は手術で切除可能です。三次気管支のさらに先には、**20~25の世代にわたる枝分かれする細気管支(bronchioles)があり、それが最終的に終末細気管支(terminal bronchioles)で終わります (Fig. 1.36)。細気管支には軟骨が含まれておらず、空気を運搬しますが、腺や肺胞(alveoli)はありません。各終末細気管支は、いくつかの呼吸細気管支(respiratory bronchioles)に分かれ、これらは散在する薄い壁を持つ肺胞が存在し、空気運搬とガス交換の両方に関与しています。呼吸細気管支はさらに肺胞管(alveolar ducts)に分かれ、それぞれが5~6の肺胞嚢(alveolar sacs)**に通じています。肺胞嚢は、肺胞が開口する共通の空間を形成しています。

肺および胸膜の血管供給(Vasculature of Lungs and Pleurae)

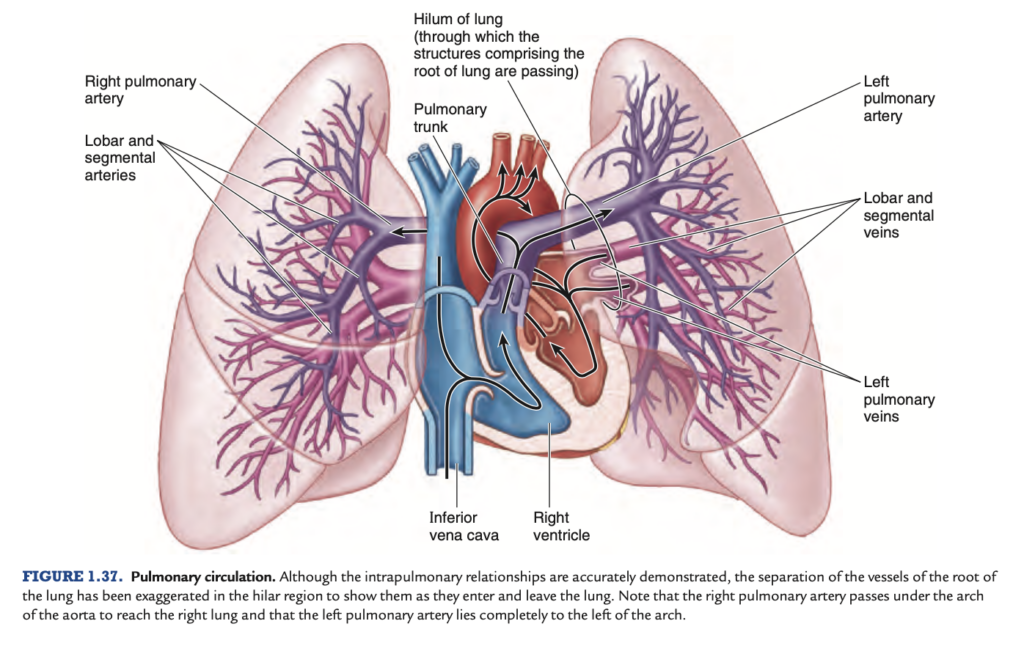

各肺には、肺動脈が血液を供給し、2本の肺静脈が血液を排出します (Fig. 1.37)。右および左の**肺動脈(pulmonary arteries)**は、**肺動脈幹(pulmonary trunk)**から分岐し、酸素が少ない血液を肺へ運び、酸素化を行います。肺動脈は肺根に入ると、肺葉動脈(lobar arteries)に分岐します。これらの動脈は気管支と並走し、各肺葉や気管支肺区域に血液を供給します。

**肺静脈(pulmonary veins)**は、各肺の酸素豊富な血液を心臓の左心房へ運びます。肺静脈は動脈や気管支とは独立して走行し、隣接する気管支肺区域から血液を集めます。

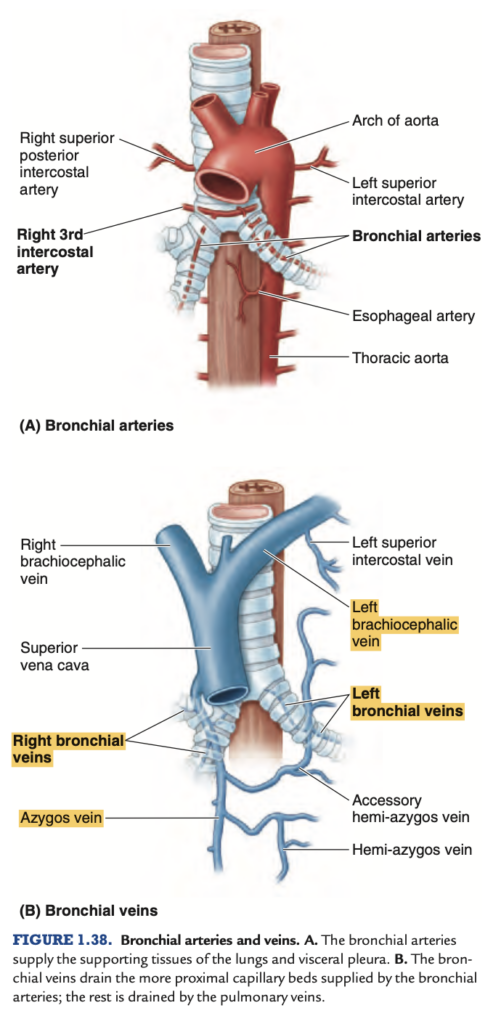

**気管支動脈(bronchial arteries)**は、肺根を構成する構造や肺の支持組織に栄養を供給します。左気管支動脈は通常、胸部大動脈から直接分岐しますが、右気管支動脈は上部肋間動脈や大動脈から分岐することが多いです。

気管支動脈から供給される血液の一部は**気管支静脈(bronchial veins)により排出されます。右気管支静脈は奇静脈(azygos vein)に、左気管支静脈は半奇静脈(hemi-azygos vein)または左上肋間静脈(left superior intercostal vein)**に排出されます。肺静脈は、内臓胸膜や気管支血液循環の一部からも血液を受け取ります。

肺のリンパ流(Lymphatic Drainage)

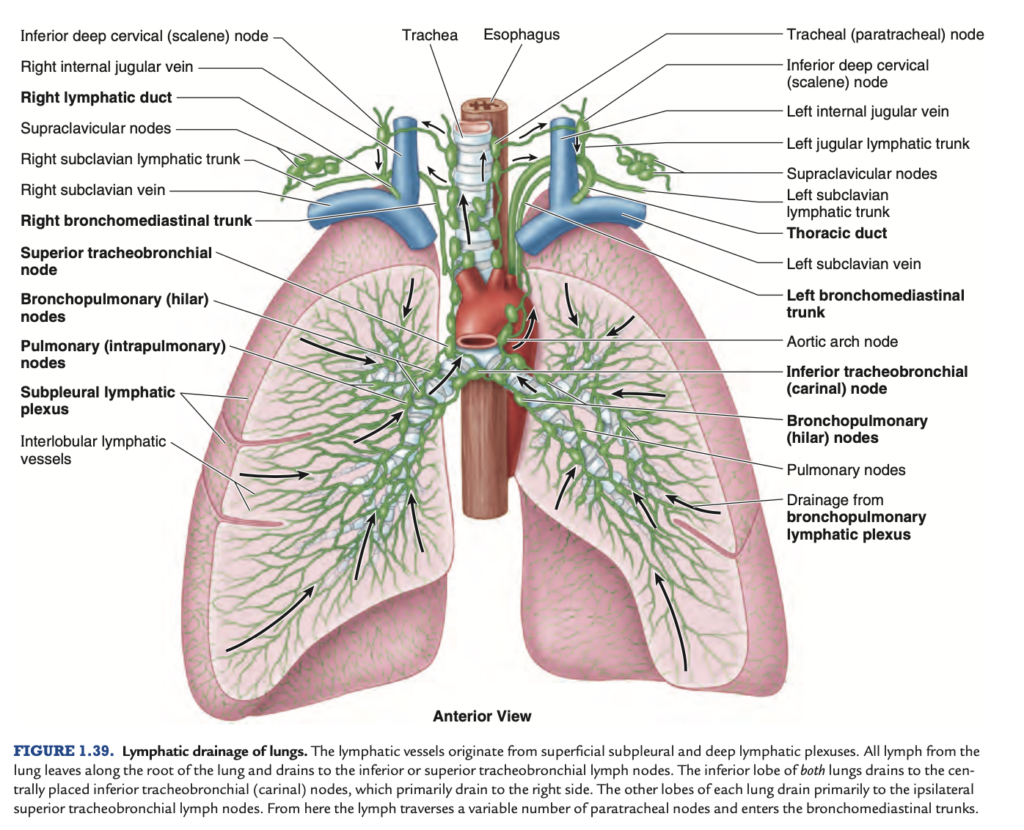

**肺リンパ管叢(pulmonary lymphatic plexuses)**は自由に交通しており、**浅層リンパ管叢(superficial subpleural lymphatic plexus)と深層気管支肺リンパ管叢(deep bronchopulmonary lymphatic plexus)に分かれています。浅層リンパ管叢は、肺実質(parenchyma)および臓側胸膜(visceral pleura)を排水し、肺門部の気管支肺リンパ節(bronchopulmonary lymph nodes)**に流れ込みます。

深層気管支肺リンパ管叢は気管支の粘膜下層および気管支周囲の結合組織に位置し、主に肺の根元を排水します。リンパは、気管支肺リンパ節を経由して気管支縦隔リンパ本幹(bronchomediastinal lymph trunks)へ流れ込み、最終的に**静脈角(venous angles)**で静脈系に合流します。

図 1.35: 気管支樹と気管支肺区域(Tracheobronchial tree and bronchopulmonary segments)

この図では、各気管支肺区域(bronchopulmonary segments)が、異なる色のラテックスを各三次気管支(tertiary segmental bronchus)に注入することで示されています。右主気管支(right main bronchus)は、右肺門(hilum)に入る前に右上葉気管支(right superior lobar bronchus)を分岐します。気管支肺区域は、肺の機能的な区分であり、それぞれが独立して空気と血液の供給を受けています。

図 1.36: 肺の内部構造と組織(Internal structure and organization of lungs)

肺内では、気管支(bronchi)と肺動脈(pulmonary arteries)が対になって枝分かれし、共に気管支肺区域に供給されています。各肺区域を供給する三次気管支とそれに対応する肺動脈は、酸素が少ない血液を運び、肺胞嚢(alveolar sacs)および肺胞(alveoli)の壁にある毛細血管網でガス交換が行われます。肺静脈は、これらの肺胞毛細血管から酸素豊富な血液を集め、心臓へと運びます。

図 1.37: 肺循環(Pulmonary circulation)

この図は、肺の循環系を示しており、肺の根元(肺門)の血管が肺に入る様子を強調して示しています。右肺動脈(right pulmonary artery)は大動脈弓(arch of the aorta)の下を通り右肺に達し、左肺動脈(left pulmonary artery)は大動脈弓の完全に左側に位置しています。

図 1.38: 気管支動脈と静脈(Bronchial arteries and veins)

気管支動脈(bronchial arteries)は、肺の支持組織および臓側胸膜(visceral pleura)に栄養を供給します (A)。一方、気管支静脈(bronchial veins)は、主に気管支動脈によって供給された血液の一部を排出し、残りの血液は肺静脈によって排出されます (B)。

図 1.39: 肺のリンパ流(Lymphatic drainage of lungs)

肺のリンパ管は、浅層リンパ管叢(superficial subpleural lymphatic plexus)および深層リンパ管叢(deep lymphatic plexus)から始まり、最終的には肺門を通って排出されます。これらのリンパは気管支縦隔リンパ節(bronchomediastinal lymph nodes)へ流れ込み、左右の静脈角(venous angles)で静脈系に合流します。

肺と胸膜の神経

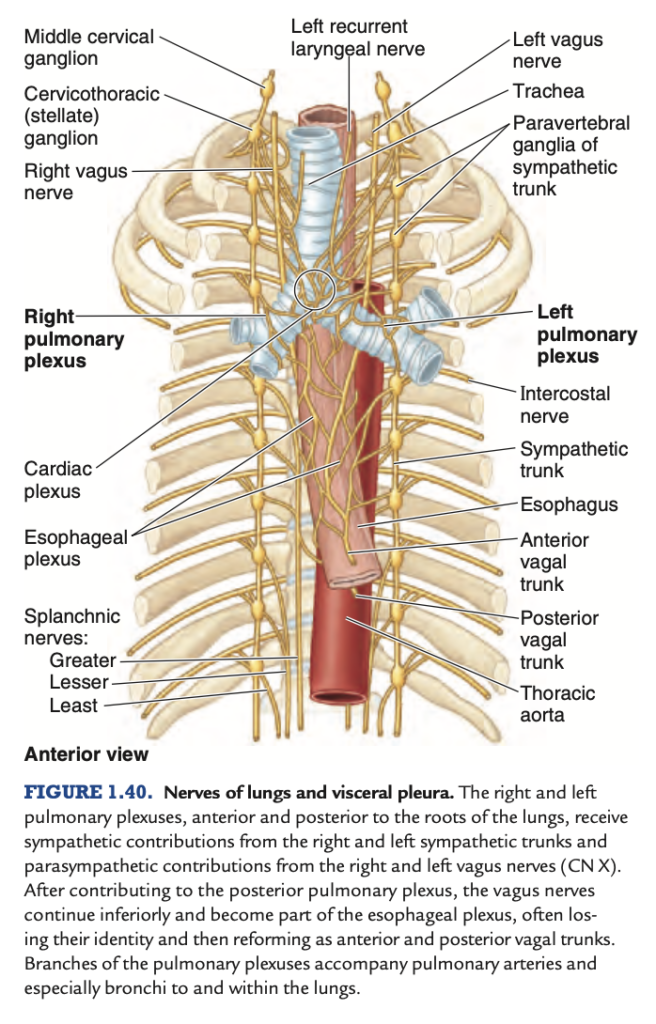

肺および臓側胸膜(visceral pleura)の神経は、肺根の前方および(主に)後方に位置する肺神経叢(pulmonary plexuses)から派生しています(Fig. 1.40)。これらの神経ネットワークは、副交感神経(parasympathetic)、交感神経(sympathetic)、および内臓求心性線維(visceral afferent fibers)を含んでいます。

副交感神経線維は、迷走神経(vagus nerve, CN X)から肺神経叢へと伝えられる前シナプス線維(presynaptic fibers)です。これらは肺神経叢や気管支樹(bronchial tree)の枝に沿って、副交感神経節細胞(parasympathetic ganglion cells, 後シナプスニューロンの細胞体)とシナプスを形成します。副交感神経線維は、気管支樹の平滑筋に対して運動(気管支収縮: bronchoconstrictor)として作用し、肺血管に対しては抑制(血管拡張: vasodilator)として作用し、気管支樹の腺に対して分泌促進(secretomotor)として作用します。

肺神経叢の交感神経線維は後シナプス線維(postsynaptic fibers)です。これらの細胞体(交感神経節細胞: sympathetic ganglion cells)は、交感神経幹(sympathetic trunks)の傍脊椎交感神経節(paravertebral sympathetic ganglia)にあります。交感神経線維は、気管支筋に対して抑制的(気管支拡張: bronchodilator)に作用し、肺血管に対して運動(血管収縮: vasoconstrictor)として作用し、気管支樹の肺胞腺(alveolar glands)—肺胞のII型分泌上皮細胞(type II secretory epithelial cells)—に対しては抑制的に作用します(Fig. 1.36)。

肺神経叢の内臓求心性線維(visceral afferent fibers)は、反射性(reflexive, 機能を制御する反射に関連した無意識の感覚を伝えるもの)または侵害受容性(nociceptive, 化学的刺激、虚血、過伸展などの痛みや損傷性刺激に反応して痛みのインパルスを伝えるもの)です。迷走神経(CN X)の感覚神経節(sensory ganglion)に細胞体を持つ反射性内臓求心性線維は、副交感神経線維とともに、以下の神経終末からインパルスを中枢へと伝えます:

- 気管支粘膜(bronchial mucosa):おそらく咳反射に関連した触覚に関与している。

- 気管支筋(bronchial muscles):おそらく伸展受容に関与している。

- 肺胞間結合組織(interalveolar connective tissue):ヘーリング=ブロイエル反射(Hering-Breuer reflexes)と関連し、呼吸運動を制限する仕組み。

- 肺動脈(pulmonary arteries):血圧受容器(pressor receptors, 血圧に敏感な受容体)に役立つ。

- 肺静脈(pulmonary veins):化学受容器(chemoreceptors, 血中ガスレベルに敏感な受容体)に役立つ。

臓側胸膜(visceral pleura)や気管支(bronchi)からの侵害受容性線維は、交感神経幹を通って上位胸椎脊髄神経の感覚神経節に向かいます。一方、気管(trachea)からのものは、副交感神経線維とともに迷走神経の感覚神経節に向かいます(CN X)。

壁側胸膜(parietal pleura)の神経は肋間神経(intercostal nerves)および横隔神経(phrenic nerves)から派生しています。肋骨胸膜(costal pleura)および横隔胸膜(diaphragmatic pleura)の末梢部は肋間神経によって支配され、触覚や痛覚を伝えます。横隔胸膜の中央部および縦隔胸膜(mediastinal pleura)は横隔神経によって支配されています(Fig. 1.32 and Fig. 1.34B & D)。

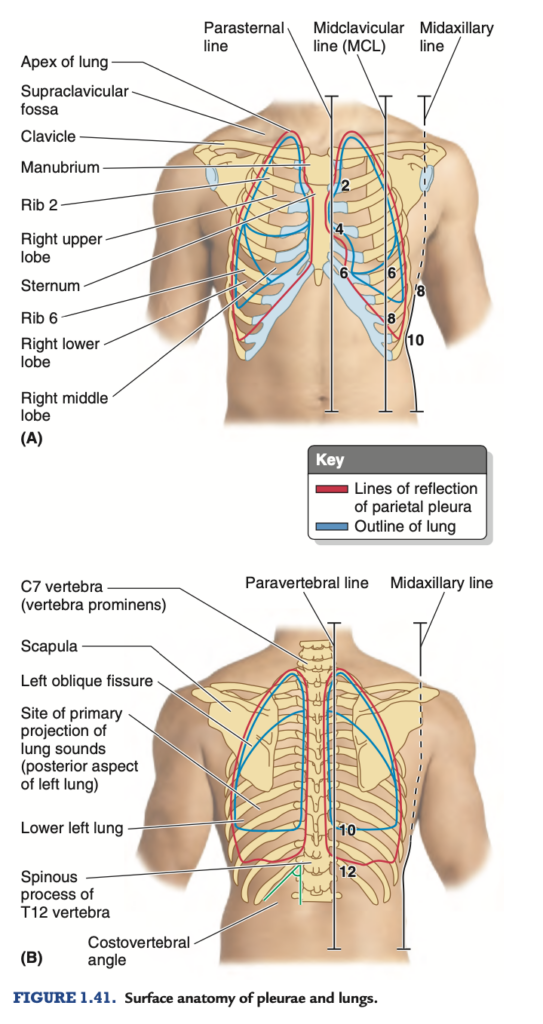

胸膜および肺の表面解剖学

頸胸膜(cervical pleurae)および肺尖(apices of the lungs)は、胸郭上口(superior thoracic aperture)を通り、鎖骨上窩(supraclavicular fossae)の下に位置しています。この窩は鎖骨(clavicles)の後方および上方、胸鎖乳突筋(sternocleidomastoid muscles)の腱の外側にあるくぼみです(Fig. 1.41)。肺の前縁は、第2肋軟骨から第4肋軟骨までの間で壁側胸膜の前方反転線(anterior line of reflection)に隣接しています。この部分では、左側の胸膜反転(pleural reflection)の縁が外側に移動し、その後心切痕(cardiac notch)で下方へと向かい、第6肋軟骨に達します。左肺の前縁は心切痕によりさらに深くへこみます。右側では、胸膜反転が第4肋軟骨から第6肋軟骨まで下方に続き、右肺の前縁もこれにほぼ並行しています。両方の胸膜反転および肺の前縁は第6肋軟骨で外側に進みます。胸膜反転は、第8肋軟骨で鎖骨中線(midclavicular line, MCL)、第10肋骨で腋窩中線(midaxillary line, MAL)、第12肋骨で肩甲線(scapular line, SL)に達しますが、肺の下縁はMCLで第6肋骨、MALで第8肋骨、SLで第10肋骨に達し、その後第10胸椎(T10 vertebra)の棘突起に向かいます。これらはさらに第12胸椎(T12 vertebra)の棘突起に向かいます。このように、壁側胸膜は一般に肺よりも約2肋骨下方に延びています。

肺の斜裂(oblique fissure)は、後方では第2胸椎の棘突起(spinous process of T2 vertebra)から前方では第6肋軟骨まで延びており、上肢を頭上に持ち上げた際に肩甲骨の内側縁にほぼ一致します(これにより肩甲骨の下角が外側に回転します)。右肺の水平裂(horizontal fissure)は、斜裂から第4肋骨および肋軟骨に沿って前方に延びています。

FIGURE 1.40. 肺と臓側胸膜の神経。右および左の肺神経叢(pulmonary plexuses)は、肺根(roots of the lungs)の前方および後方に位置し、右および左の交感神経幹(sympathetic trunks)からの交感神経線維および右および左の迷走神経(vagus nerves, CN X)からの副交感神経線維を受け取ります。

迷走神経は後肺神経叢(posterior pulmonary plexus)に寄与した後、下方へ進み、食道神経叢(esophageal plexus)の一部となり、その際にしばしばその識別性を失い、その後、前迷走神経幹および後迷走神経幹(anterior and posterior vagal trunks)として再形成されます。

肺神経叢の枝は肺動脈(pulmonary arteries)と特に気管支(bronchi)に沿って肺内へと走行します。

胸膜、肺、および気管支樹(tracheobronchial tree)

頸胸膜と肺尖の損傷

第1肋骨の下向きの傾斜とそれが形成する上部胸郭開口部(superior thoracic aperture)のため、頸胸膜(cervical pleura)と肺尖(apex of the lung)はこの開口部を通って首の部分に突出し、胸鎖乳突筋(sternocleidomastoid muscles)の下部付着部の後方に位置します。したがって、首の下部の外傷によって肺や胸膜嚢(pleural sacs)が損傷し、気胸(pneumothorax, 胸膜腔に空気が存在する状態)を引き起こす可能性があります。特に乳幼児では、頸部が短いため、頸胸膜が相対的に高い位置に達するため、頸胸膜が乳幼児期に損傷を受けやすいです。

その他の胸膜の損傷

胸膜は肋骨弓(costal margin)より下に3つの領域で下降し、腹部の切開が誤って胸膜嚢に侵入する可能性があります:右側の肋骨下角(infrasternal angle, Fig. 1.25)および右側および左側の肋骨脊柱角(costovertebral angles, Fig. 1.41B)。第12肋骨の下内側にある肋骨脊柱角に露出した胸膜は、腎臓の上極(superior poles of the kidneys)の後方に位置します。したがって、腎臓を露出させるための外科手術で後腹壁を切開する際に、胸膜が損傷し気胸が発生する危険性があります。

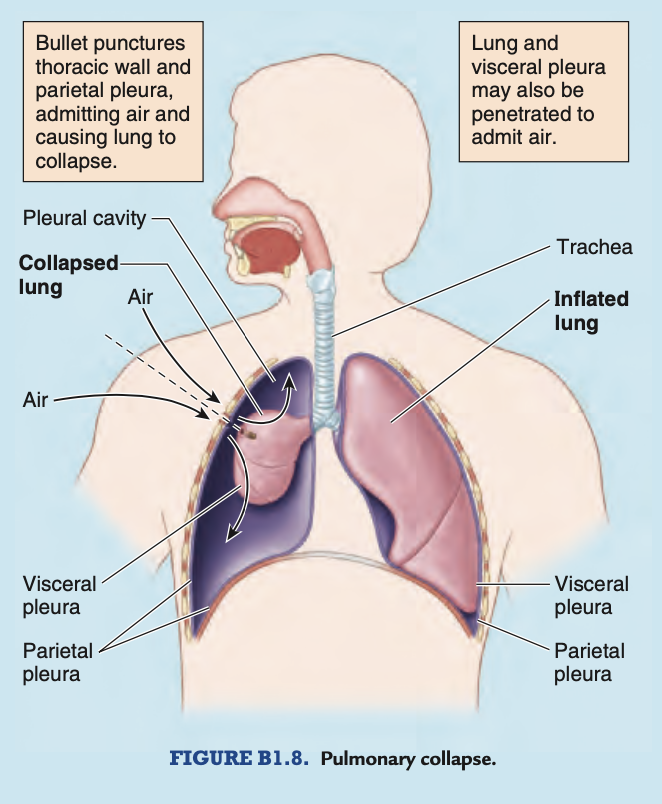

肺の虚脱(Pulmonary Collapse)

肺(具体的には肺を構成する空気嚢)は、膨らんだ風船に例えられます。もし膨張が維持されない場合、肺の本来の弾性によって虚脱が起こります(無気肺: atelectasis。二次性無気肺は以前に膨張していた肺の虚脱、一次性無気肺は出生時に肺が膨張しないことを指します)。風船が膨らんだ状態を保つのは、出口が閉じている間だけで、壁が完全に収縮できるからです。通常の肺は、気道が開いている場合でも胸郭壁の内側表面に密着するため、虚脱しません。これは、胸膜液による表面張力のおかげです。肺の弾性収縮は胸膜腔の圧力を大気圧よりも低く保ち、通常は約−2 mmHgですが、吸気時には約−8 mmHgにまで低下します。

もし胸壁や肺の表面に貫通創が開いた場合、負圧のために空気が胸膜腔に吸い込まれます。これにより、臓側胸膜(visceral pleura)と壁側胸膜(parietal pleura)を接着させていた表面張力が破れ、肺はその弾性により虚脱し、ほとんどの空気を放出します。虚脱が起こると、通常潜在的な空間である胸膜腔は実際の空間となります。

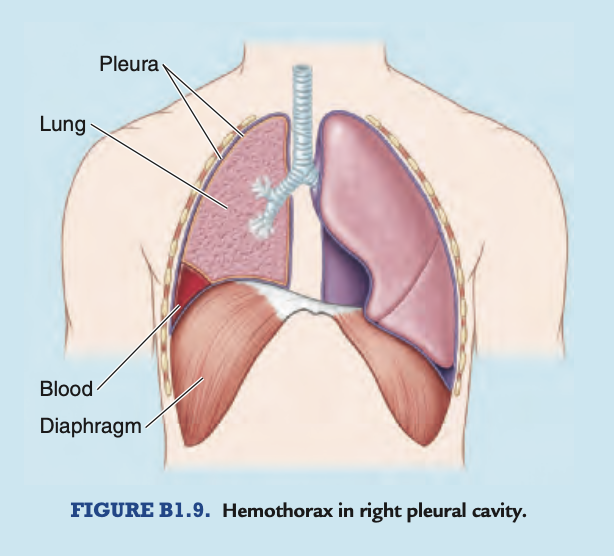

気胸(Pneumothorax)、水胸(Hydrothorax)、および血胸(Hemothorax)

胸膜腔に空気が入ること(気胸)は、例えば銃弾による壁側胸膜の貫通創や、肺病変の胸膜腔への破裂(気管支肺瘻, bronchopulmonary fistula)によって発生し、肺の虚脱を引き起こします(Fig. B1.8)。肋骨骨折も臓側胸膜および肺を裂傷し、気胸を引き起こすことがあります。胸膜腔に大量の液体(水胸)が溜まることは、胸水(pleural effusion, 胸膜腔への液体の漏出)が原因で起こることがあります。

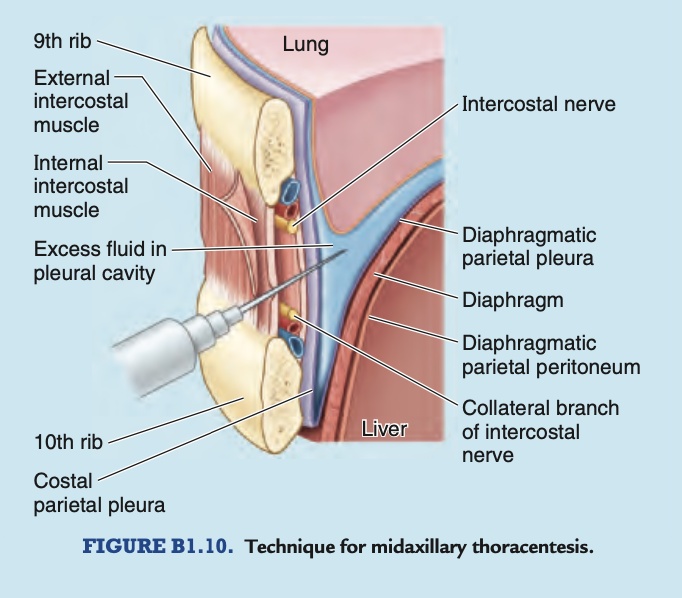

胸部ドレナージ(Thoracentesis)

時折、胸膜腔から液体サンプルを採取したり、血液や膿を除去したりするために、注射針を肋間腔(intercostal space)を通して胸膜腔に挿入する必要があります(胸腔穿刺: thoracentesis)。肋間神経や血管を損傷しないよう、針は肋骨の上部に挿入されますが、肋間枝(collateral branches)を避けるために十分に高い位置に挿入されます。針は肋間筋(intercostal muscles)および肋骨壁側胸膜(costal parietal pleura)を通過して胸膜腔に達します。患者が直立している場合、胸膜内の液体は肋横隔洞(costodiaphragmatic recess)に溜まります。第9肋間腔で腋窩中線(midaxillary line)に沿って呼気時に針を挿入することで、肺の下縁を避けることができます。針は、肋横隔洞の深部(横隔壁側胸膜および横隔膜が肝臓を覆う薄い層)を貫通しないように、上向きに角度をつけて挿入するべきです。

胸腔チューブ挿入(Insertion of a Chest Tube)

胸膜腔内に多量の空気、血液、漿液性の液体、膿、またはこれらの組み合わせが溜まった場合、通常は胸腔チューブを挿入してこれらを除去します。第5または第6肋間腔に短い切開を行い、腋窩中線(midaxillary line, 乳頭の高さ)でチューブを挿入します。チューブは上方(頸胸膜方向, cervical pleura, Fig. 1.31A)に向けて空気を除去するか、下方(肋横隔洞方向, costodiaphragmatic recess)に向けて液体を排出します。体外に出たチューブの端は、水中排水システムに接続され、通常は制御された吸引が行われ、胸膜腔に空気が再び吸い込まれるのを防ぎます。空気が除去されると、虚脱した肺は再び膨張します。液体を除去しないと、肺に抵抗性の線維性被膜が形成され、これが除去されない限り(肺被膜剥離術, lung decortication)肺の拡張を阻害します。

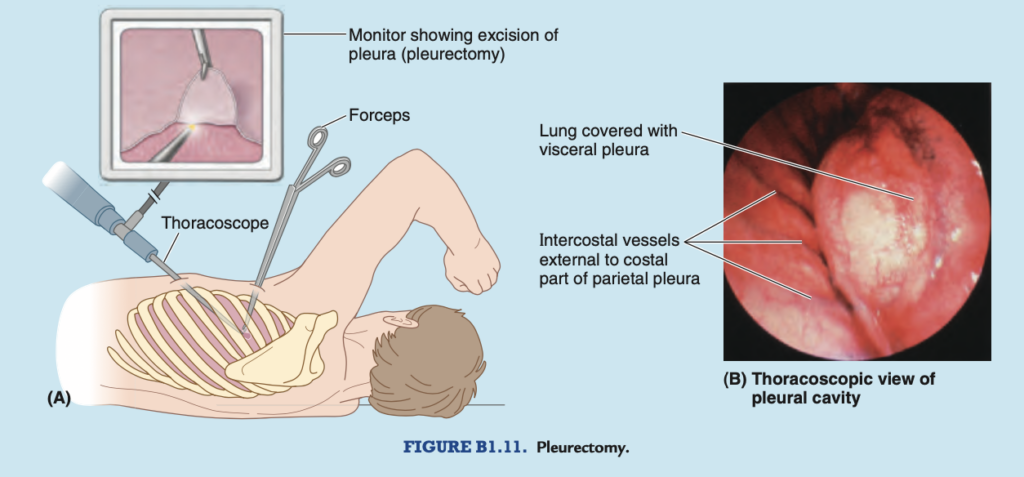

胸膜切除術と胸膜癒着術(Pleurectomy and Pleurodesis)

胸膜腔が疾患によって消失する場合があります。例えば、胸膜炎(pleuritis, 胸膜の炎症)や、手術(例: 胸膜の一部を切除する胸膜切除術, pleurectomy, Fig. B1.11A)によるものです。これにより、著しい機能的な影響は生じませんが、運動時に痛みを伴うことがあります。その他の処置では、胸膜の壁側層と臓側層を接着させるために、両層に刺激性の粉末や硬化剤を塗布することがあります(胸膜癒着術, pleurodesis)。胸膜切除術や胸膜癒着術は、慢性気胸(chronic pneumothorax)や肺疾患に起因する悪性胸水(malignant effusion)によって引き起こされる再発性の二次性無気肺(spontaneous secondary atelectasis, 自然肺虚脱)を予防するために行われます。

胸腔鏡検査(Thoracoscopy)

胸腔鏡(thoracoscope)を用いて胸膜腔を観察する診断および治療的処置が胸腔鏡検査です(Fig. B1.11B)。肋間腔を通じて小さな切開を行い、胸膜腔にアクセスします。観察に加えて、生検(biopsy)を行ったり、癒着を破壊したり、プラークを除去したりする治療を行うこともできます。

胸膜炎(Pleuritis, Pleurisy)

正常な場合、吸気および呼気の際に滑らかで湿った胸膜が滑るとき、聴診で音が検出されることはありません。しかし、胸膜の炎症(胸膜炎: pleuritis)により肺表面が粗くなると、胸膜摩擦音(pleural rub)が聴診器で検出されます。この音は、髪の束を指の間で転がす音に似ています。炎症を起こした胸膜の表面は、壁側胸膜と臓側胸膜が癒着することがあります(胸膜癒着: pleural adhesion)。急性胸膜炎は特に階段を上るなどの運動時に、鋭い刺すような痛みを伴います。

肺葉の変異(Variations in Lobes of Lung)

肺の形状には変異があることが予想されます。斜裂(oblique fissure)や水平裂(horizontal fissure)が不完全である、あるいは存在しない場合もあり、その結果、肺葉の数や区別が減少することがあります。時折、追加の裂が肺を分割することがあり、その結果、左肺が3葉になり、右肺が2葉しかないこともあります。左肺の上葉がリンギュラ(lingula)を持たない場合もあります(Fig. 1.33A & B)。最も一般的な「付加葉(accessory lobe)」は奇静脈葉(azygos lobe)で、右肺において約1%の人に見られます。この小さな付加葉は通常、右肺門(hilum)の上に現れ、奇静脈の弓(arch of azygos vein)が収まる深い溝によって肺の残りの部分から分離されています。まれに、大きな奇静脈葉が二分された肺尖(apex)として現れることがあります。

肺の外観と炭素粒子や刺激物の吸入(Appearance of Lungs and Inhalation of Carbon Particles and Irritants)

健康な子供や喫煙しない清潔な環境で生活する人々の肺は淡いピンク色をしています。しかし、特に都市部や農業地域で生活している成人、また喫煙者の肺は、炭素やほこりの粒子、タバコの煙に含まれる刺激物を吸入することで暗くなり、斑点状になります。喫煙者の咳はこれらの刺激物を吸入することによって引き起こされます。しかし、肺は大量の炭素を蓄積してもすぐに悪影響を受けることはありません。肺からのリンパ液は特別な細胞(食細胞: phagocytes)を運び、これらの細胞が炭素をガス交換表面から除去し、肺を支える「不活性」結合組織や、肺からのリンパ液を受け取るリンパ節に蓄積させます。

肺の聴診と胸郭の打診(Auscultation of Lungs and Percussion of Thorax)

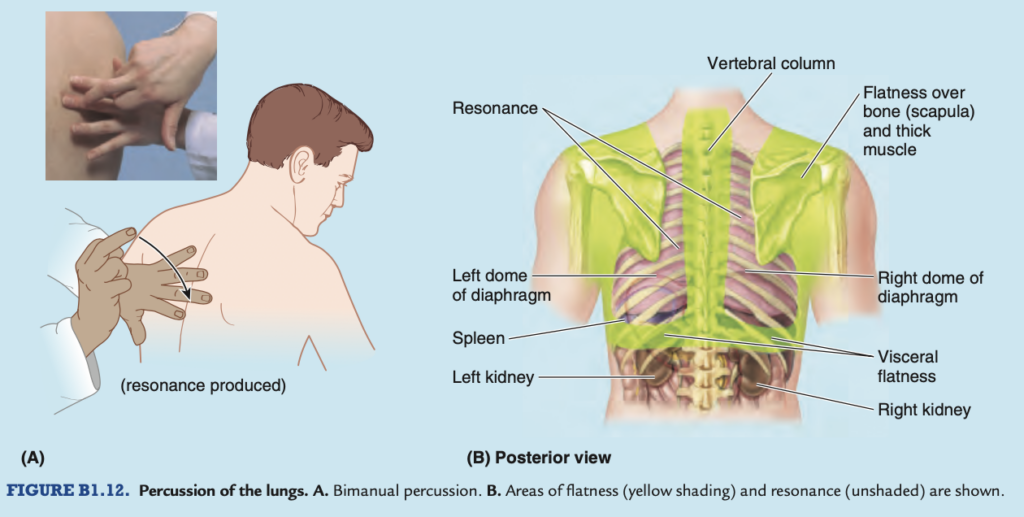

肺の聴診(聴診器で肺の音を聞くこと)と胸郭の打診(肺の上に指を強く押し付けて叩き、その音で肺内の状態を検出すること)は、身体検査の重要な技術です(Fig. B1.12A)。聴診は気管支樹(tracheobronchial tree)を通る気流を評価します。打診は、下部の組織が空気で満たされているか(共鳴音: resonant sound)、液体で満たされているか(鈍い音: dull sound)、または固体か(平らな音: flat sound)を判断します。正常な解剖学、特に肺の投影や骨(例: 肩甲骨)と関連する筋肉に覆われた部分についての知識が、打診音の予想される場所を知る手助けになります(Fig. B1.12B)。肺の聴診や胸郭の打診には、肺尖(apices of the lungs)が位置する首の根元も含まれるべきです(Fig. 1.41A)。臨床医が「肺底の聴診」と言うとき、通常は肺の横隔面や解剖学的な底部を指しているわけではなく、下葉の下後部を指しています。この領域を聴診するには、臨床医は第10胸椎(T10 vertebra)の高さで胸壁に聴診器を当てます。

異物の誤嚥(Aspiration of Foreign Bodies)

右主気管支(right main bronchus)は左主気管支(left main bronchus)よりも広く短く、より垂直に走行しているため、誤嚥した異物や食物が右主気管支、あるいはその枝に入りやすくなります。歯科医が遭遇する可能性のある危険として、歯や詰め物の一部などの異物が誤嚥され、右主気管支に入り込むことがあります。より清潔な環境を保ち、異物の誤嚥を防ぐために、一部の歯科医は特定の処置を行う前に薄いラバーダムを口腔内に挿入します。

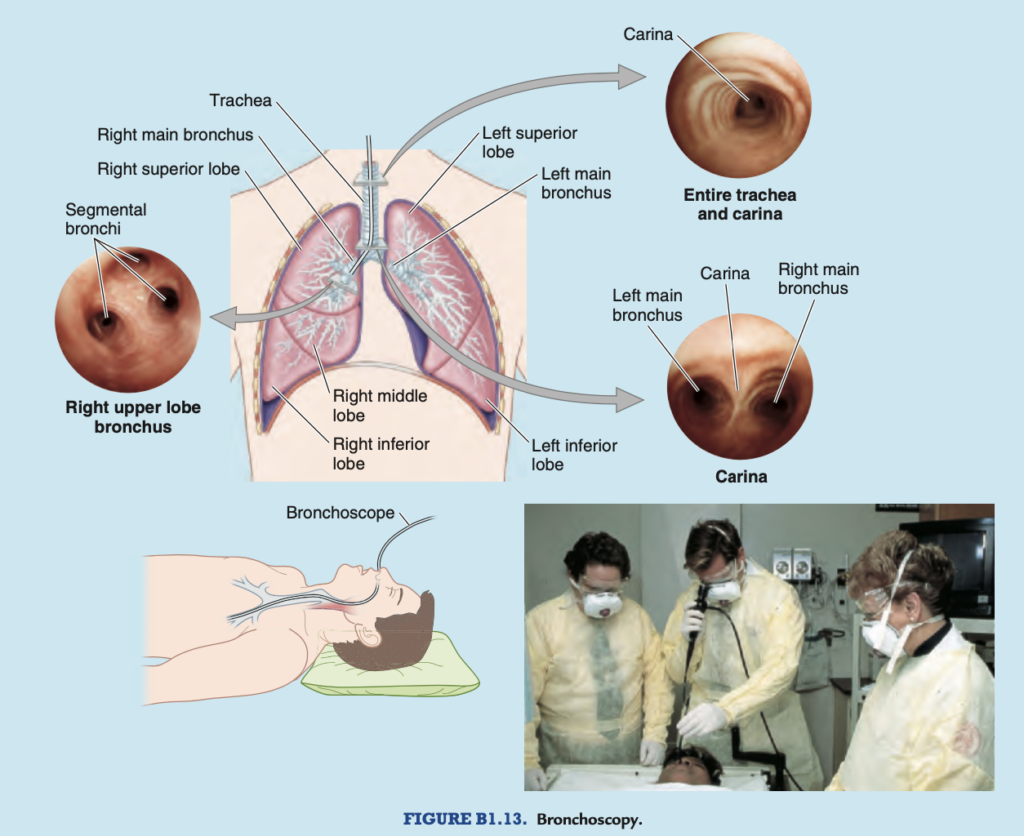

気管支鏡検査(Bronchoscopy)

気管支鏡が気管を下って主気管支に入ると、右主気管支と左主気管支の開口部の間に竜骨状の突起、すなわちカルチナ(carina, ラテン語で船の竜骨)が見られます(Fig. B1.13)。カルチナは通常、矢状面にあり、比較的明確な縁を持っています。例えば、気管支原性癌(bronchogenic carcinoma)から転移した癌細胞によって気管支の角にある気管支リンパ節が肥大すると、カルチナは後方に拡大し、固定されます。カルチナの形態的変化は、呼吸器疾患の鑑別診断において気管支鏡検査者にとって重要な診断サインです。

カルチナを覆う粘膜は、気管支樹の中で最も敏感な領域の一つであり、咳反射に関連しています。例えば、誰かがピーナッツを誤嚥すると、窒息して咳をします。ピーナッツがカルチナを通過すると、通常、咳は止まります。

肺の切除術(Lung Resections)

気管支肺区域(bronchopulmonary segments)の解剖学的知識は、肺のX線画像や他の医療画像の正確な解釈に不可欠です。気管支肺区域の知識は、疾患部分の外科的切除にも重要です。気管支および肺の疾患、例えば腫瘍や膿瘍(膿の集まり)は、しばしば気管支肺区域に局在し、その区域が外科的に切除されることがあります。肺癌の治療では、外科医は肺全体を切除する肺全摘術(pneumonectomy)、肺葉を切除する葉切除術(lobectomy)、または気管支肺区域を切除する区域切除術(segmentectomy)を行うことがあります。

区域性無気肺(Segmental Atelectasis)

区域気管支(segmental bronchus)の閉塞(例えば、誤嚥した物体による閉塞)は、その気管支が供給する気管支肺区域に空気が到達するのを防ぎます。閉塞された区域の空気は徐々に血液中に吸収され、その区域は虚脱します。区域の虚脱は、胸膜腔内で補償的な空間を必要としません。隣接する区域が膨張し、虚脱した区域の体積減少を補うからです。

肺塞栓症(Pulmonary Embolism, PE)

血栓(embolus)による肺動脈の閉塞は、罹病率(病気になる率)および死亡率の主な原因です。肺塞栓(PE)は、血栓、脂肪小体、または空気泡が、例えば複雑な骨折後に脚の静脈から肺に移動して発生します。血栓は右心房を通過して肺に移動し、肺動脈またはその分枝の一つを閉塞します。肺動脈は、体静脈系を通じて右心房に戻ったすべての血液を運びます。したがって、PEの直後には、肺への血流が部分的または完全に閉塞します。これにより、空気が供給されているが血液が供給されていない肺または肺の一部が生じます。

大きな血栓が肺動脈を閉塞すると、酸素化された血液が著しく減少し、急性呼吸困難(acute respiratory distress)を引き起こします。逆に、右心室は、全身の血液が肺循環に送り込まれないため急激に拡張することがあります(急性肺心症: acute cor pulmonale)。どちらの場合も、数分で死に至る可能性があります。中程度の血栓は、気管支肺区域に血液を供給する動脈を閉塞し、肺梗塞(pulmonary infarct, 死んだ肺組織の領域)を引き起こします。

活動的な人では、側副循環(collateral circulation, 間接的な補助血液供給)がしばしば存在し、さらに発展しているため、肺梗塞の発生は少ないか、または壊滅的ではないことが多いです。末端細気管支(terminal bronchioles)の領域には、気管支動脈(bronchial arteries)の分枝との吻合が豊富です。しかし、慢性的な肺鬱血を患っている患者など、肺の循環が障害されている場合、PEはしばしば肺梗塞を引き起こします。肺の一部の臓側胸膜(visceral pleura)が血液供給を失うと、炎症を起こして(胸膜炎: pleuritis)、感覚のある壁側胸膜(parietal pleura)に痛みを引き起こし、あるいは癒着することがあります。壁側胸膜からの痛みは、肋間神経の分布に関連して胸壁や、下部神経の場合は前腹壁に放散痛として感じられることがあります。

リンパ排液と胸膜癒着(Lymphatic Drainage and Pleural Adhesion)

壁側胸膜と臓側胸膜が癒着すると、肺および臓側胸膜のリンパ管が壁側のリンパ管と吻合し、これが腋窩リンパ節(axillary lymph nodes)に排出されます。これらのリンパ節に炭素粒子が存在することは、胸膜癒着の証拠となります。

喀血(Hemoptysis)

血液や血液混じりの痰を吐くこと(喀血: hemoptysis)は、肺および/または気管支樹からの出血によるものです。約95%の症例では、出血は気管支動脈(bronchial arteries)の分枝から発生します。喀血の最も一般的な原因は、気管支炎(bronchitis, 気管支の炎症)、肺癌、肺炎、気管支拡張症(bronchiectasis)、肺塞栓症(pulmonary embolism)、および結核(tuberculosis)です。

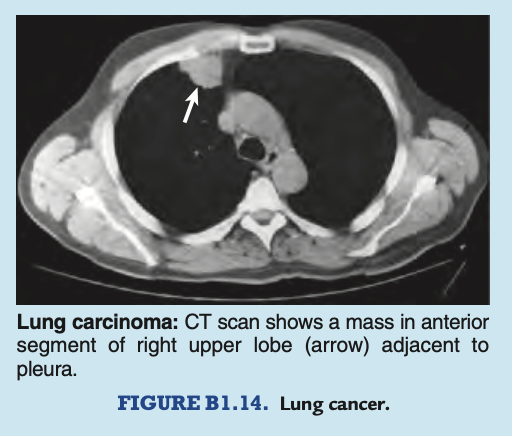

気管支原性癌(Bronchogenic Carcinoma)

気管支原性癌という用語は、かつては通常、気管支に発生する癌(主に扁平上皮癌(squamous cell carcinoma)または小細胞癌(small-cell carcinoma))を指すものでしたが、現在では肺癌(lung cancer)全般を指すようになりました。肺癌は主に喫煙が原因で発生し、大部分は大気管支の粘膜から発生します。

肺癌(carcinoma, CA)は、主にタバコの喫煙が原因で発生します。多くの肺癌は、大気管支(large bronchi)の粘膜で発生し、持続的で痰の出る咳や喀血(血を吐くこと)を引き起こします。悪性(癌性)細胞は、痰の中で検出されることがあります(痰液: sputum)。放射線画像では、原発腫瘍が肺内で拡大する塊として観察されます(Fig. B1.14)。腫瘍は早期に気管支肺リンパ節(bronchopulmonary lymph nodes)へ転移し、その後、他の胸腔内リンパ節や全身へ転移します。癌細胞は、肺内の洞様構造(sinusoid)や小静脈(venule)の壁を侵し、全身循環に入り、肺静脈を通って左心房および大動脈を経由して脳、骨、肺、そして副腎に転移します。

しばしば、鎖骨上リンパ節(supraclavicular lymph nodes)が腫大し、これが気管支原性癌の進行を示唆します。これにより、鎖骨上リンパ節は「哨戒リンパ節(sentinel lymph nodes)」と呼ばれることがあり、腫瘍細胞が転移している可能性を警告する指標とされています。最近では、哨戒リンパ節という用語は、癌が含まれる領域から最初にリンパ液を受け取るリンパ節を指すように広く使われています。これには、青い染料や放射性トレーサー(テクネチウム99など)を含む注射剤を用いて追跡します。

肺癌と縦隔神経(Lung Cancer and Mediastinal Nerves)

肺癌が横隔神経(phrenic nerve)に関与すると、横隔膜の一部(半横隔膜)が麻痺する可能性があります。横隔神経は横隔膜の運動を支配しているため、この神経が損傷すると、片側の横隔膜が機能しなくなります。また、反回神経(recurrent laryngeal nerve)は肺尖(apex of the lung)に近接しているため、肺尖部の癌がこの神経に関与すると、声帯(vocal fold)が麻痺し、嗄声(hoarseness)を引き起こします。これは、反回神経が喉頭筋のほとんどを支配しているためです。

胸膜痛(Pleural Pain)

臓側胸膜(visceral pleura)は一般的な感覚神経を持っていないため、痛みに対して鈍感です。一方、壁側胸膜(parietal pleura)は特に肋骨胸膜(costal pleura)の部分で非常に敏感です。壁側胸膜は、肋間神経(intercostal nerves)や横隔神経(phrenic nerves)の分枝によって豊富に神経支配を受けています。壁側胸膜の刺激は、局所的な痛みや関連する脊髄神経(posterior root ganglia)や脊髄のセグメントを通じた放散痛を引き起こします。肋骨胸膜や横隔膜胸膜の末端部分が刺激されると、胸壁や腹壁に放散痛を引き起こします。また、縦隔胸膜や横隔膜中央部分の壁側胸膜の刺激は、首の根元や肩(C3–C5皮膚分節)に放散痛を引き起こすことがあります。

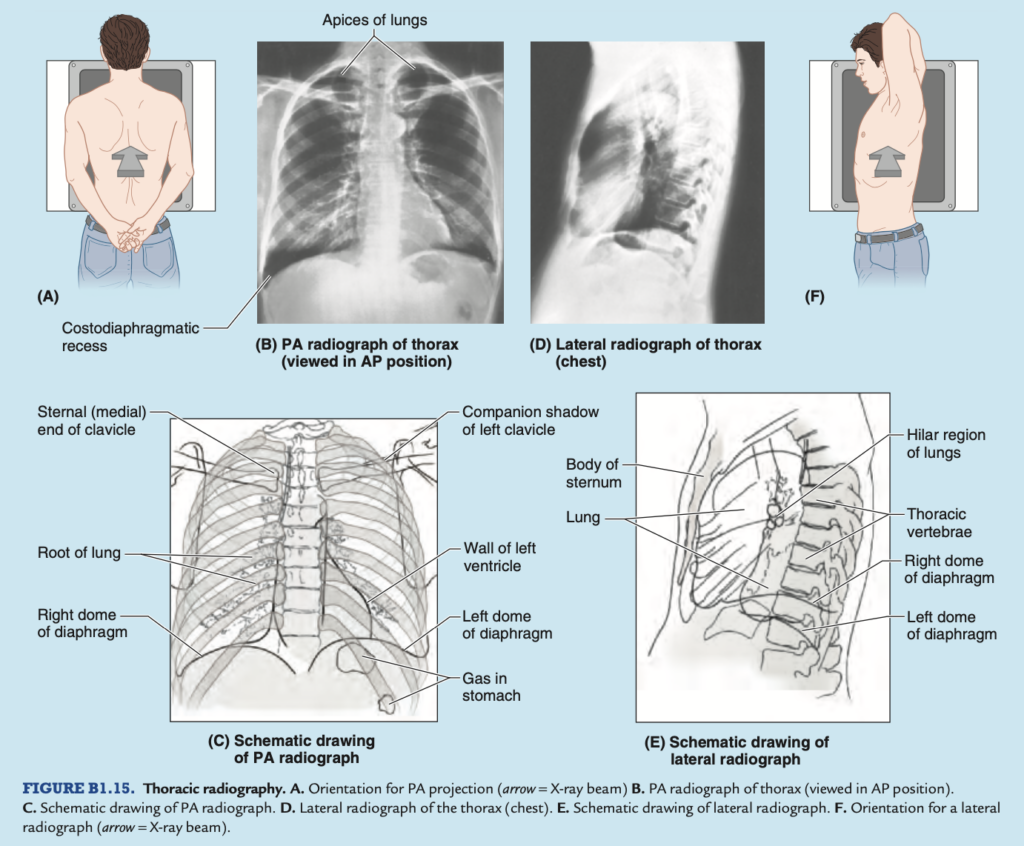

胸部X線撮影(Chest X-ray)

胸部の最も一般的な放射線検査は、後前(PA)撮影です(Fig. B1.15A)。PA X線画像(Fig. B1.15B)は、主に胸部の呼吸器および心血管構造、および胸壁を検査するために使用されます。放射線技師は患者の胸郭の前面をX線検出器またはフィルムカセットに向け、肩甲骨(scapulae)が肺の上部を覆わないように肩を前方に回します(Fig. B1.15A)。患者は深呼吸をし、その状態で息を止めます。深呼吸により横隔膜のドームが下降し、肺に空気が満たされて放射線透過性が増し、肺の下部が肋横隔洞(costodiaphragmatic recess)に入り込みます。PA X線画像では、肺の下縁は鋭く、急角度で表示されるべきです。もし胸水(pleural effusion)が肋横隔洞に溜まると、肺の下縁がこの部分に下降せず、通常は黒く見える空気の透過性の代わりに不透明な部分が見られます。

続けて、X線画像は胸郭の軟組織や骨の影を反映し、解剖学的構造に基づいた情報を提供します。

要点

胸膜、肺、気管支樹(tracheobronchial tree)

胸膜(Pleurae):

胸腔(thoracic cavity)は3つの区画に分かれています。2つの左右対称の肺腔(pulmonary cavities)は、中央の縦隔(mediastinum)によって完全に隔てられています。

- 肺腔は完全に壁側胸膜(parietal pleura)で覆われており、肺根(roots of the lungs)で反転して肺の外側表面を覆う臓側胸膜(visceral pleura)に移行します。

- 胸膜腔(pleural cavity)は胸膜嚢の2層の間に位置し、潤滑作用を持つ胸膜液(pleural fluid)以外は空です。この胸膜液は肺の虚脱を防ぎ、胸郭が拡張すると肺も拡張するため、吸気が可能になります。

- 壁側胸膜の多くはそれが覆う構造に由来する名称が付けられています:肋骨部(costal)、縦隔部(mediastinal)、横隔部(diaphragmatic)。

- 頸胸膜(cervical pleura)は第1肋骨および鎖骨の前面を越えて首の根元まで延び、ドーム状の構造を形成しています。

- 壁側胸膜は敏感で、横隔神経(phrenic nerve)および肋間神経(intercostal nerves)によって神経支配を受けています。

- 肺が肺腔を完全に満たさないため、横隔膜(diaphragm)および下部の腹腔内臓器(abdominal viscera)が下部胸郭(inferior thoracic aperture)に突出し、周辺に肋横隔洞(costodiaphragmatic recess)と呼ばれる溝が形成されます。体幹が直立した状態では、この空間に胸膜外液(滲出液)が溜まりやすくなります。

肺(Lungs):

肺は呼吸のための重要な臓器で、静脈血が酸素と二酸化炭素を潮汐流(tidal airflow)を通じて交換します。

- 各肺に空気と血液を供給するのは肺根(root of the lung)で、これには肺動脈(pulmonary artery)、肺静脈(pulmonary vein)、主気管支(main bronchus)およびその枝が含まれ、肺門(hilum)で肺に入ります。

- 両肺は錐体状で、頂部(apex)、底部(base)、3つの表面(surfaces)、および3つの境界(borders)を持ちます。

- 右肺は3つの葉(lobes)があり、水平裂(horizontal fissure)および斜裂(oblique fissure)によって区切られています。

- 左肺は2つの葉を持ち、斜裂で区切られ、心臓が非対称に配置されているため、前縁には顕著な心切痕(cardiac notch)があります。

気管支樹(Tracheobronchial tree):

気管支樹はその壁に存在する軟骨によって特徴づけられます。

- 気管の分岐(気管支分岐部, bifurcation of the trachea)は左右非対称で、右主気管支(right main bronchus)はより垂直で口径が大きく、左よりも太いです。

- 気管支と肺動脈は共に走行し分岐します。主気管支および肺動脈は各肺に供給され、2次葉気管支(second-order lobar branches)は左の2葉と右の3葉を供給し、3次区域気管支(third-order segmental branches)は各肺の8–10個の気管支肺区域(bronchopulmonary segments)に供給されます。

- 気管支肺区域は肺の最小の切除可能な区画です。

- 肺静脈は区域間を独立して走行し、隣接する気管支肺区域を排出します。

- 肺根や支持組織、食道の一部は気管支動脈(bronchial arteries)によって供給されます。

- 肺のリンパ排出はほぼ予測可能な経路に従い、右肺および左肺上葉の大部分は右リンパ本幹(right lymphatic trunk)および胸管(thoracic duct)に排出されます。しかし、左下葉からの排出の多くは右側の経路に流れます。

- 肺神経叢の神経線維は自律神経系(副交感神経による気管支収縮および分泌促進、交感神経による抑制および血管収縮)および内臓求心性線維(反射および痛み)です。

コメント