Contents

- 1 局所解剖学(Regional Anatomy)

- 2 体表解剖学(Surface Anatomy )

- 3 系統解剖学(Systemic Anatomy)

- 4 解剖学的位置と平面(Anatomical Position and Planes )

- 5 関係および比較の用語(Terms of Relationship and Comparison )

- 6 側性の用語T(Terms of Laterality )

- 7 運動の用語(Terms of Movement )

- 8 外皮系(Integumentary System)

- 9 筋膜 (Fascia)

- 10 骨格系(Skeletal System)

- 11 筋組織と筋系(Muscle Tissue and Muscular System)

- 12 心血管系(Cardiovascular System)

- 13 リンパ系(Lymphatic System)

- 14 神経系(Nervous System)

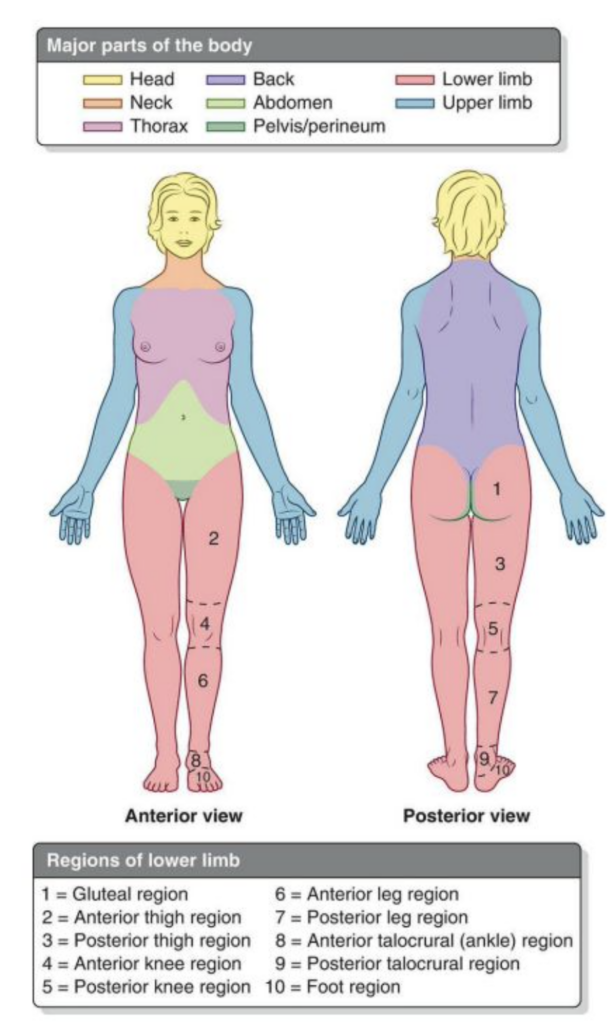

局所解剖学(Regional Anatomy)

- 頭部 (Head): 頭蓋骨や脳、感覚器官(目、耳、鼻など)を含む。

- 頸部 (Neck): 気管、食道、頸動脈、甲状腺、筋肉、神経などが含まれ、頭部と体幹をつなぐ重要な部分。

- 胸部 (Thorax): 心臓、肺、胸郭、食道、血管などを含む。

- 背部 (Back): 脊柱、脊髄、筋肉、神経が含まれ、体の支持と保護を行う。

- 腹部 (Abdomen): 消化器官(胃、腸、肝臓、膵臓など)や血管、神経が含まれる。

- 骨盤/会陰 (Pelvis/Perineum): 生殖器、膀胱、腸の一部が含まれる。(仙骨)

- 下肢 (Lower Limb): 大腿、膝、下腿、足など、運動と支持に関わる部位。(臀部)

- 上肢 (Upper Limb): 肩、腕、肘、手首、手などが含まれ、運動や物を持つための機能を果たす。

体表解剖学(Surface Anatomy )

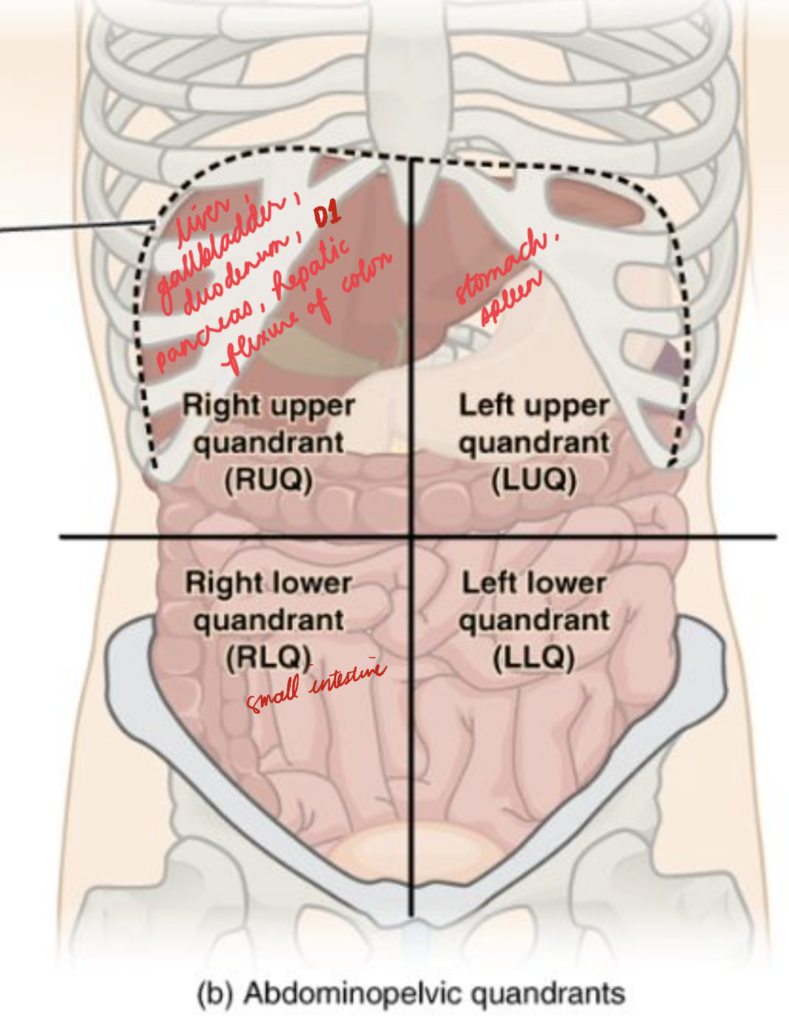

- 右上腹部 (RUQ: Right Upper Quadrant): 肝臓、胆嚢、十二指腸、膵臓の上部、結腸の肝彎曲が含まれる(下表:詳細)。

- Y字型区分 (Quadrants) と 9つの領域 (Regions): 腹部を分けて臓器の位置を特定するために使用される。

| 区分 | 主要な臓器 | 関連する症状 |

|---|---|---|

| 右上腹部 (RUQ) | 肝臓、胆嚢、十二指腸、膵臓の一部、右腎臓の一部 | 胆石症、肝疾患、膵炎など |

| 右下腹部 (RLQ) | 盲腸、虫垂、回腸、右尿管、右卵巣と卵管(女性) | 虫垂炎、腸炎、卵巣嚢腫など |

| 左上腹部 (LUQ) | 胃、脾臓、膵臓の一部、左腎臓の一部、結腸の一部 | 胃潰瘍、膵炎、脾臓の問題など |

| 左下腹部 (LLQ) | 結腸の一部、左尿管、左卵巣と卵管(女性) | 憩室炎、腸炎、卵巣嚢腫など |

系統解剖学(Systemic Anatomy)

- 皮膚科 (Integumentary/Dermatology): 皮膚、毛髪、爪を含む。

- 骨学 (Skeletal/Osteology): 骨とその構造を学ぶ分野。

- 関節学 (Articular/Arthrology): 関節の構造と機能を学ぶ分野。

- 筋学 (Muscular/Myology): 筋肉の構造と機能を学ぶ分野。

- 神経学 (Nervous/Neurology): 神経系の構造と機能を学ぶ分野。

- 血管学 (Circulatory/Angiology): 血管と心臓の構造と機能を学ぶ分野。

- 消化器学 (Alimentary/Digestive/Gastroenterology): 消化器系の構造と機能を学ぶ分野。

- 呼吸器学 (Respiratory/Pulmonology): 呼吸器系の構造と機能を学ぶ分野。

- 泌尿器学 (Urinary/Urology): 泌尿器系の構造と機能を学ぶ分野。

- 生殖器学 (Genital/Reproductive/Gynecology/Andrology): 生殖器系の構造と機能を学ぶ分野。

- 内分泌学 (Endocrine/Endocrinology): ホルモンを分泌する器官の構造と機能を学ぶ分野。

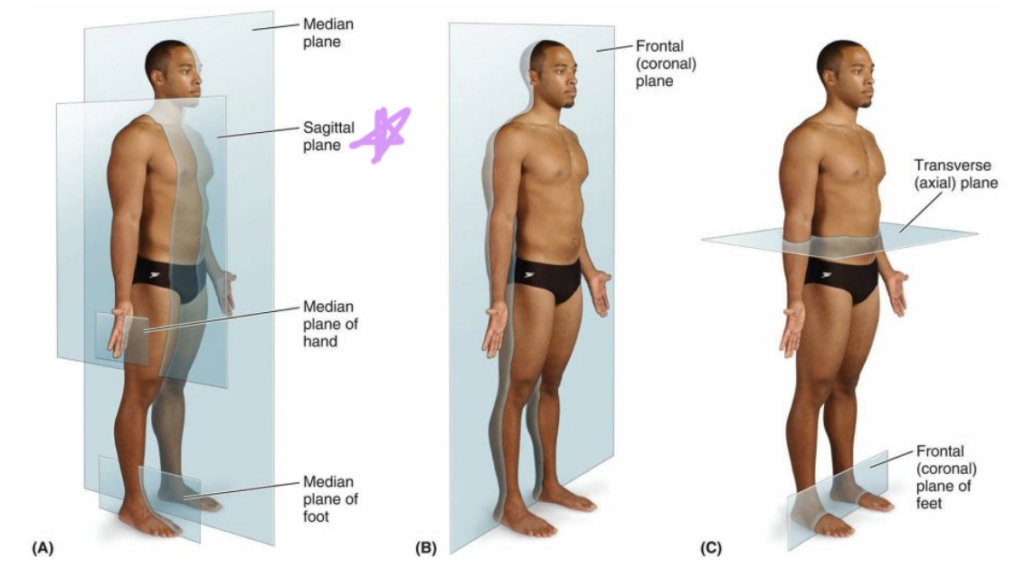

解剖学的位置と平面(Anatomical Position and Planes )

- 正中面 (Median Plane): 身体を左右対称に分ける縦の平面。

- 矢状面 (Sagittal Plane): 身体を縦に分ける平面、正中面と平行。

- 前額面 (Frontal/Coronal Plane): 身体を前後に分ける平面。

- 横断面 (Transverse Plane): 身体を上下に分ける水平な平面。

関係および比較の用語(Terms of Relationship and Comparison )

- 掌側 (Palmar), 足底側 (Plantar): 手のひらや足の裏を指す用語。

- 橈側 (Radial)と尺側 (Ulnar): 前腕の外側(橈骨側)と内側(尺骨側)を指す用語。

- 遠位 (Distal)と近位 (Proximal): 体の中心から遠い、または近い位置を示す用語。

側性の用語T(Terms of Laterality )

- 両側性 (Bilateral): 体の両側にある構造を指す。

- 片側性 (Unilateral): 体の片側にのみある構造を指す。

- 同側性 (Ipsilateral): 同じ側にある構造を指す。

脾臓の位置は胃と対して同側にあるか。 - 対側の(contralateral):対側の

運動の用語(Terms of Movement )

屈曲 (Flexion) と 伸展 (Extension)

- 屈曲 (Flexion): 関節の角度を減少させる動き。例えば、肘を曲げる動作や膝を曲げる動作がこれに該当します。

- 伸展 (Extension): 関節の角度を増加させる動き。例えば、肘や膝をまっすぐに伸ばす動作がこれに該当します。

外転 (Abduction) と 内転 (Adduction)

- 外転 (Abduction): 体の正中線から離れる方向への動き。例えば、腕や脚を体の側から外側に持ち上げる動作です。

- 内転 (Adduction): 体の正中線に向かう動き。例えば、外に開いた腕や脚を再び体に近づける動作です。

回旋 (Rotation)

- 内旋 (Medial/Internal Rotation): 骨が体の中心線に向かって回転する動き。例えば、肩を内側に回す動作です。

- 外旋 (Lateral/External Rotation): 骨が体の中心線から離れる方向に回転する動き。例えば、肩を外側に回す動作です。

回内 (Pronation) と 回外 (Supination)

- 回内 (Pronation): 手のひらを下向きに回す動き。前腕の動きで、手のひらが下を向くように回すことです。

- 回外 (Supination): 手のひらを上向きに回す動き。前腕の動きで、手のひらが上を向くように回すことです。

背屈 (Dorsiflexion) と 底屈 (Plantarflexion)

- 背屈 (Dorsiflexion): 足首を曲げてつま先を上に引き上げる動き。

- 底屈 (Plantarflexion): 足首を伸ばしてつま先を下に押し下げる動き。例えば、つま先立ちの動作です。

外反 (Eversion) と 内反 (Inversion)

- 外反 (Eversion): 足の裏が外側に向かうように足首を動かす動き。

- 内反 (Inversion): 足の裏が内側に向かうように足首を動かす動き。

反る (Hyperextension)

- 反る (Hyperextension): 関節を通常の伸展範囲以上に伸ばす動き。例えば、背中を反らせて腰を前に突き出す動作がこれに該当します。

円運動 (Circumduction)

- 円運動 (Circumduction): 肩や股関節などの球関節で行われる、円を描くような運動。腕や脚を円を描くように動かすことができます。

Circumduction can occur at any joint at which all the above-mentioned movements are possible (e.g., the shoulder and hip joints).

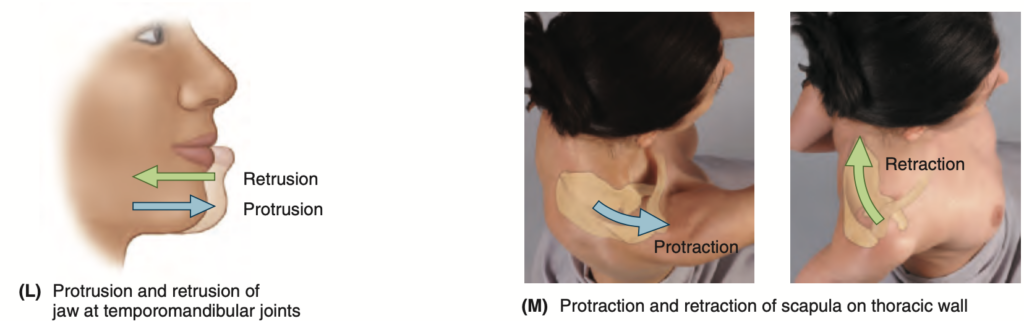

肩甲骨の動き (Movements of the Scapula)

- 挙上 (Elevation): 肩を上げる動き。

- 下制 (Depression): 肩を下げる動き。

- 前突 (Protraction): 肩甲骨を前方に移動させる動き。肩を前に出す動作。

- 後退 (Retraction): 肩甲骨を後方に引く動き。肩を後ろに引く動作。

※顎関節:前突、後退

宿題

Anatomical Variation(解剖学的変異)

概要: 解剖学的変異は、通常の人体構造における自然な個人差を指します。これらの変異は、生理学的に正常であり、病的ではありません。

例:

- 腎臓の位置や形が左右対称でないこと

- 血管の枝分かれの仕方が異なること

- 筋肉の付着部が異なる場合

ポイント:

- 解剖学的変異は人間の多様性の一部であり、健康に影響を与えない。

- 臨床診断や手術時に注意が必要です。

Congenital Anomaly(先天性異常)

概要: 先天性異常は、出生前に発生する構造的または機能的な異常を指します。これらは遺伝的要因、環境要因、またはそれらの組み合わせによって引き起こされます。

例:

- 口唇裂や口蓋裂(顔面の構造異常)

- 先天性心疾患(心臓の構造的異常)

- 二分脊椎(脊髄の閉鎖不全)

ポイント:

- 先天性異常は出生時に発見されることが多く、治療が必要な場合があります。

- 一部の異常は予防可能であり、適切な医療ケアが必要です。

外皮系(Integumentary System)

機能

- 保護 (Protection): 皮膚は身体を外部の有害な物質や微生物から守ります。

- 内容物の保持 (Containment): 体液や組織を内部に保持し、体の構造を維持します。

- 体温調節 (Thermal Regulation): 体温を調整し、適切な体温を保つ役割を果たします。

- 感覚 (Sensation): 皮膚には多くの感覚受容器があり、触覚、痛覚、温度感覚を感じ取ります。

- ビタミンDの合成と貯蔵 (Synthesis and Storage of Vitamin D): 皮膚はビタミンDを合成し、骨の健康を維持します。

皮膚の層

- 表皮 (Epidermis): ケラチン化された上皮で、血管がなく、外部からの保護層として働きます。基底層は再生機能を持ち、色素を含んでいます。

- 真皮 (Dermis): 表皮に栄養を供給する層で、コラーゲンや弾性繊維が絡み合っており、皮膚のトーンや強度、しなやかさを提供します。

緊張線(Tension Lines)

- クレビエ線やランガー線 (Cleavage Lines or Langer Lines): 真皮内のコラーゲン繊維の優勢なパターンで、皮膚の張力に関連します。

- クレビエ線(Cleavage lines)は皮膚の表面に沿った自然なシワやひだの方向に一致しており、一般的に四肢や体幹では横方向、首や顔では縦方向に走行します。

- ランガー線(Langer’s lines)は、皮膚の張力が最も強い方向を示し、皮膚の下層のコラーゲン繊維の配列に基づいています。これらの線は、頭皮では前後に、首では横方向に、体幹では斜めに、そして四肢では縦方向に走行します。

- 皮膚のクレビエ線(またはランガー線)に沿った切開は、手術後の結果に大きな影響を与えます。これらの線に対して垂直に切開を行うと、皮膚が引っ張られて切開部が開きやすくなり、治癒時間が長くなり、瘢痕組織が増える可能性があります。

- 逆に、クレビエ線に平行に切開を行うと、皮膚があまり引っ張られないため、切開部の開きが少なく、治癒が早まり、瘢痕も少なくなります。このため、外科手術ではクレビエ線に沿った切開が推奨されることが多いです。

立毛筋 (Arrector Pili)

- 毛を立て、「鳥肌」を引き起こします。また、皮脂腺を圧迫して皮膚に油性の分泌物を分泌させます。

体温調節機能 (Thermoregulatory Function)

- 汗腺 (Sweat Glands): 水分の蒸発を通じて熱を放散し、体温を調整します。

- 真皮内の動脈 (Arterioles in Dermis): 拡張して熱を放散し、収縮して熱の放散を抑えます。

皮下組織 (Subcutaneous Tissue)

- 皮膚とその下にある筋膜の間に位置し、体内の脂肪の多くを蓄えています。疎な結合組織、汗腺、神経血管構造が含まれます。

皮膚の靭帯 (Skin Ligaments)

- 小さな繊維性の帯で、真皮の深部と皮下組織を深部筋膜に結び付けます。皮膚の可動性を決定し、長くまばらであれば可動性が高く、短く豊富であれば可動性が低くなります。

補足:

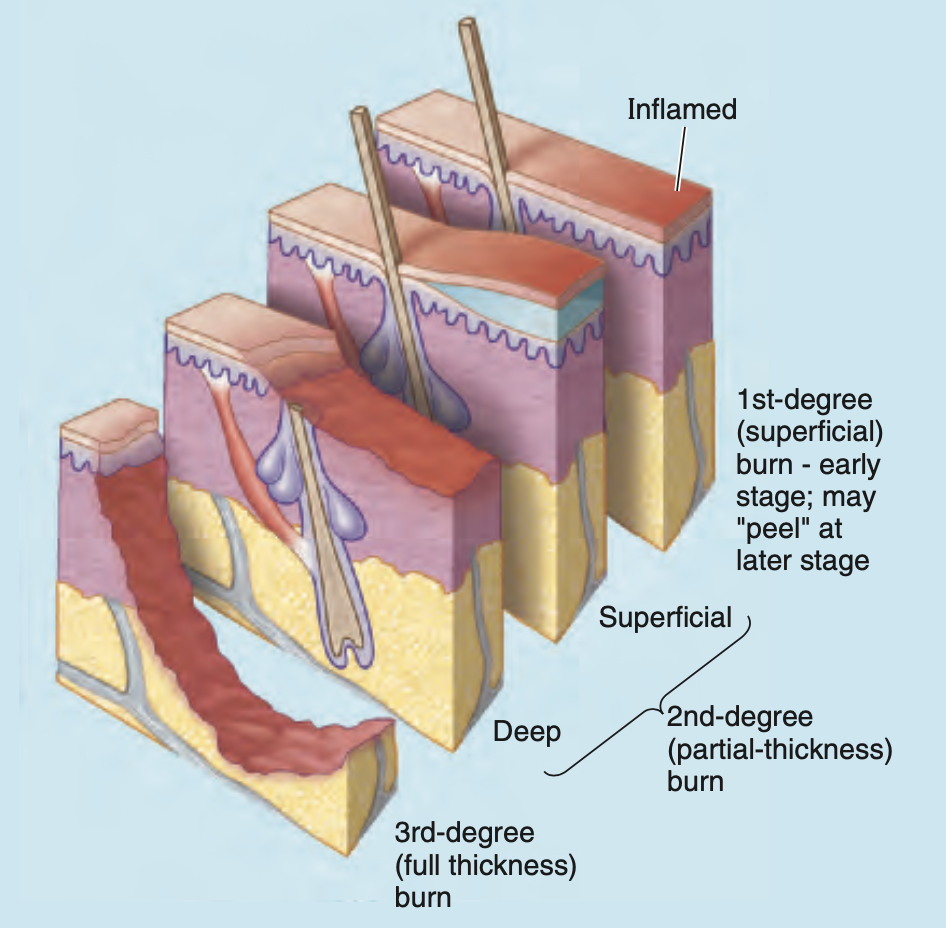

火傷:1st-degree (superficial) burn (e.g., sunburn): damage is limited to the epidermis; symptoms are erythema (hot red skin), pain, and edema (swelling); desquamation (peeling) of the superficial layer usually occurs several days later, but the layer is quickly replaced from the basal layer of the epidermis without significant scarring.

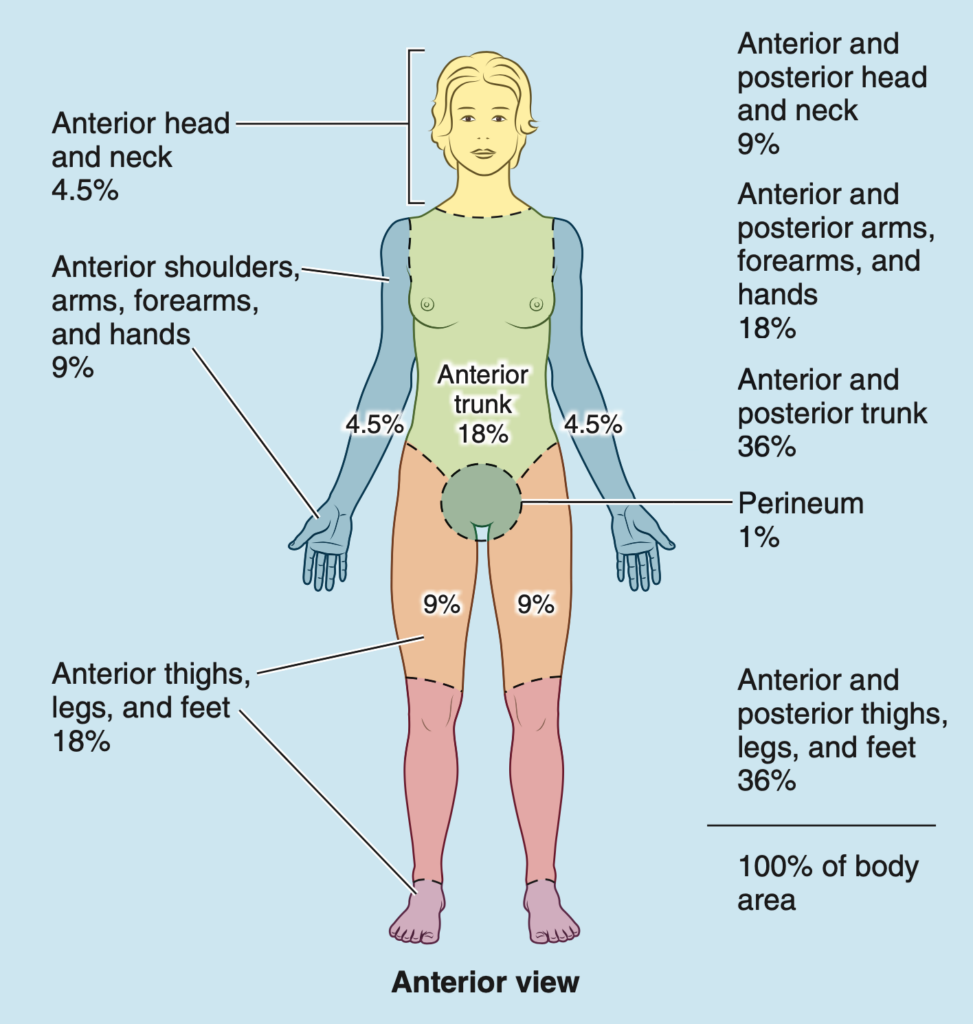

When the burn area exceeds 70% of body surface area, the mortality rate exceeds 50%. The surface area affected by a burn in an adult can be estimated by apply- ing the “Rule of Nines” in which the body is divided into areas that are approximately 9% or multiples of 9% of the total body surface (Fig. BI.3).

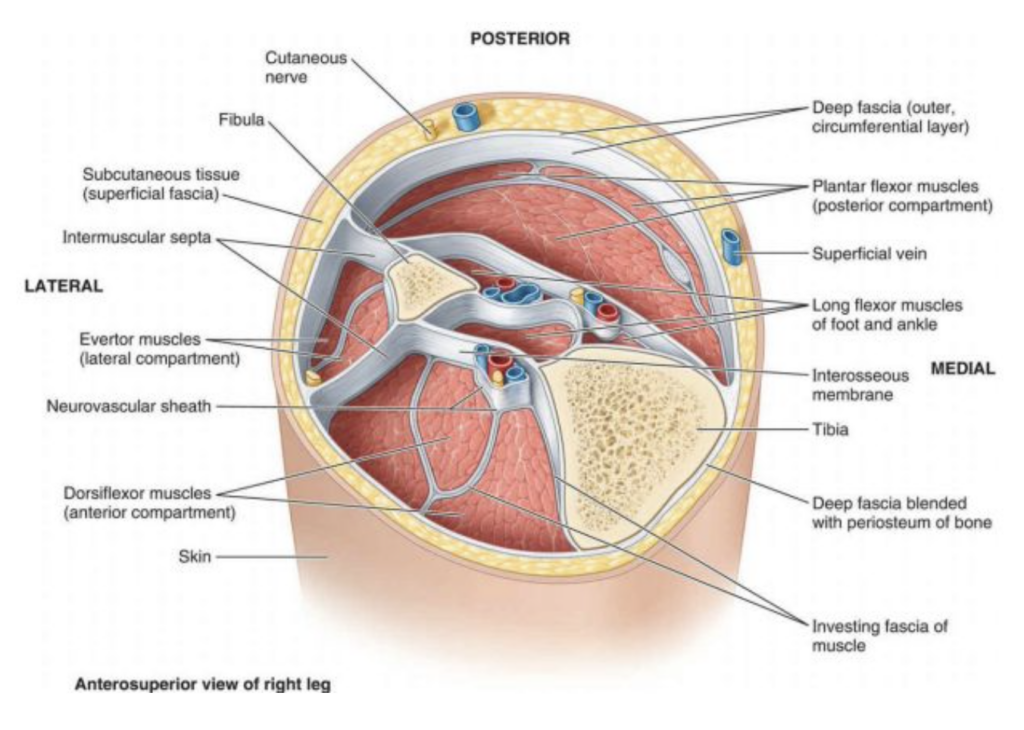

筋膜 (Fascia)

深部構造を包む包装材や断熱材として機能します。浅筋膜(皮下組織)と深筋膜(脂肪のない密な組織層)があり、筋膜の深部には筋肉の表面を包む投資筋膜があります。

Intermediate levelはどれか:皮下、筋膜、筋肉、、、

筋膜区画 (Fascial Compartments)

- 同じ機能と神経支配を持つ筋肉群を含み、筋間中隔が筋膜区画を分け、骨に付着して感染や腫瘍の拡散を抑制します。

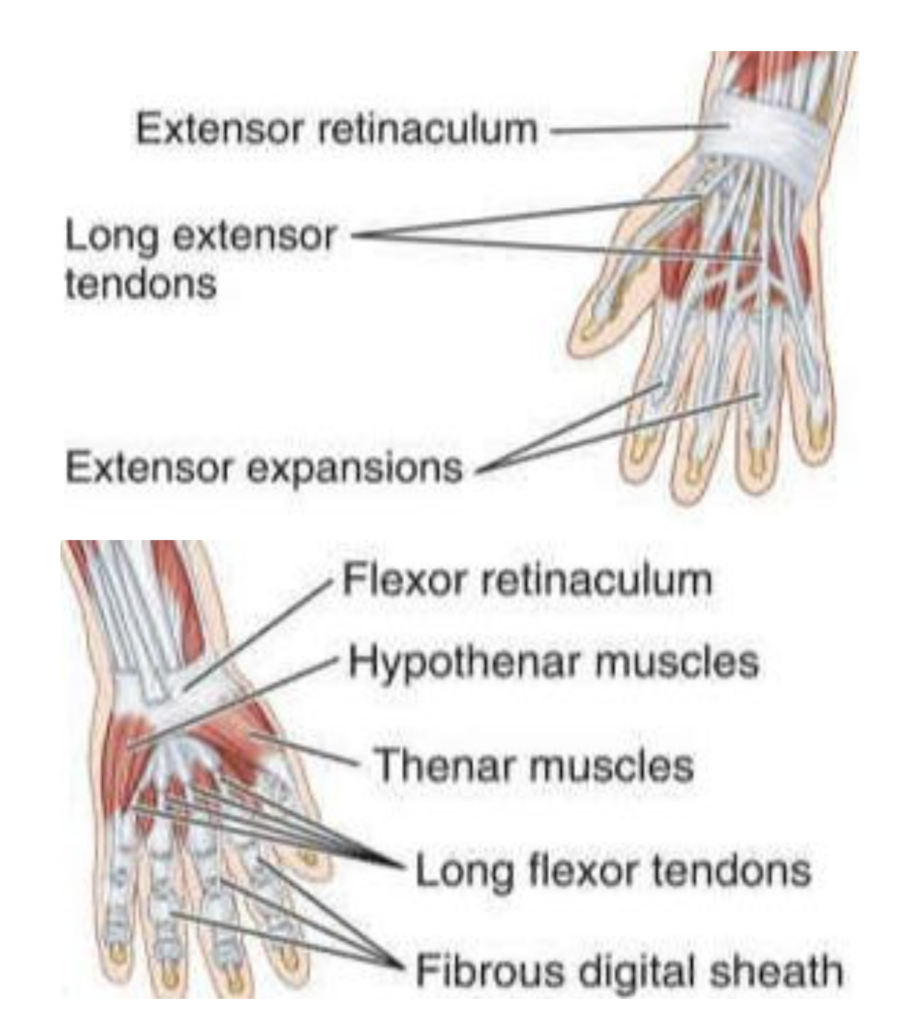

保持靭帯 (Retinaculum)

- 手首や足首などの特定の関節に近い場所で深筋膜が著しく厚くなり、関節の屈伸中に腱を所定の位置に保持します。

滑液包 (Bursae)

- 滑膜の閉じた袋や包みで、狭い空間で周囲の構造に可動性を与えます。通常は潰れた状態であり、内側層(臓側層)と外側層(壁側層)に分かれています。

骨格系(Skeletal System)

1. 骨格の分類

- 付属骨格 (Appendicular Skeleton): 四肢および肩帯(ペクトラル・ガードル)と骨盤帯(ペルヴィック・ガードル)の骨で構成されています。

- 軸骨格 (Axial Skeleton): 頭部(頭蓋骨)、首(舌骨、頚椎)、胴体(肋骨、胸骨、椎骨、仙骨)から成ります。

2. 骨と軟骨

- 軟骨 (Cartilage): 弾力性があり、半剛性の結合組織で、柔軟性が必要な部分に骨格を形成します。血管がなく、栄養は拡散※によって供給されます。

- 骨 (Bones): 生きた組織であり、高度に特殊化した結合組織です。骨の機能には、支持、保護、運動、カルシウムの貯蔵、造血があります。

※拡散:分子やイオンが高濃度から低濃度へ自然に移動する現象のことです。このプロセスは、エネルギーを必要とせず、濃度勾配に沿って進行します。軟骨組織は血管がないため、栄養や酸素は血液から周囲の組織液を介して拡散によって軟骨細胞に供給されます。これは、濃度勾配に従って栄養素や酸素が軟骨の内部に移動することを意味します。

3. 骨膜と軟骨膜

- 骨膜 (Periosteum) と 軟骨膜 (Perichondrium): 骨や軟骨を覆う線維性結合組織で、それぞれの骨格要素を栄養し、新しい軟骨や骨を形成する能力を持ちます。また、腱や靭帯の付着部として機能します。

4. 緻密骨と海綿骨

- 緻密骨 (Compact Bone) と 海綿骨 (Spongy Bone) は、含まれる固体物質の量によって区別されます。

- 髄腔 (Medullary Cavity): 骨髄を含む空間で、海綿骨の小柱(トラベキュラ)と骨髄が含まれています。

5. 骨の分類

- 長骨 (Long Bones): 筒状の骨(例: 上腕骨)。

- 短骨 (Short Bones): 立方体状の骨(例: 足根骨、手根骨)。

- 扁平骨 (Flat Bones): 防護のための骨(例: 頭蓋骨)。

- 不規則骨 (Irregular Bones): さまざまな形状の骨(例: 顔面骨)。

- 種子骨 (Sesamoid Bones): 特定の腱の中に発達する骨(例: 膝蓋骨)。

6. 骨の発生

- 膜性骨化 (Intramembranous Ossification): 胎児期に膜性骨のモデルが形成され、直接的な骨化が起こります。

- 軟骨内骨化 (Endochondral Ossification): 軟骨のモデルが形成され、骨がそのほとんどを置き換えます(例: 長骨)。

7. 血管と神経支配

- 栄養動脈 (Nutrient Arteries): 各骨に一つ以上存在し、栄養孔を通って骨の中に入り、緻密骨を通って骨髄に至ります。

- 骨膜動脈 (Periosteal Arteries): 骨膜を栄養し、緻密骨の大部分に栄養を供給します。

- ハバース系 (Haversian Systems): 骨内に微細な血管を収めた微視的な管状構造で、骨細胞に血液を供給する経路を提供します。

8. 関節の分類

- 滑膜性関節 (Synovial Joints): 関節包によって結合され、関節腔には滑膜が分泌する潤滑液が含まれています。

- 線維性関節 (Fibrous Joints): 線維性組織によって結合されており、動きの範囲は結合している骨の間の線維の長さに依存します。

- 軟骨性関節 (Cartilaginous Joints): ガラス軟骨または線維軟骨によって結合されます。一次軟骨性関節は通常一時的な結合であり、二次軟骨性関節は線維軟骨によって結合されています。

ガラス軟骨:

最も一般的な軟骨のタイプで、関節面、気道、肋骨の先端などに存在します。

柔軟性と弾力性があり、滑らかな表面を提供して関節の動きを滑らかにします。

細胞間物質は透明で、コラーゲンが細かく均一に分布しています。

線維軟骨:

耐久性が高く、圧力や引っ張りに対する強度が求められる部位(椎間板や恥骨結合など)に存在します。

コラーゲン繊維が密に詰まっており、ガラス軟骨よりも硬く、丈夫です。

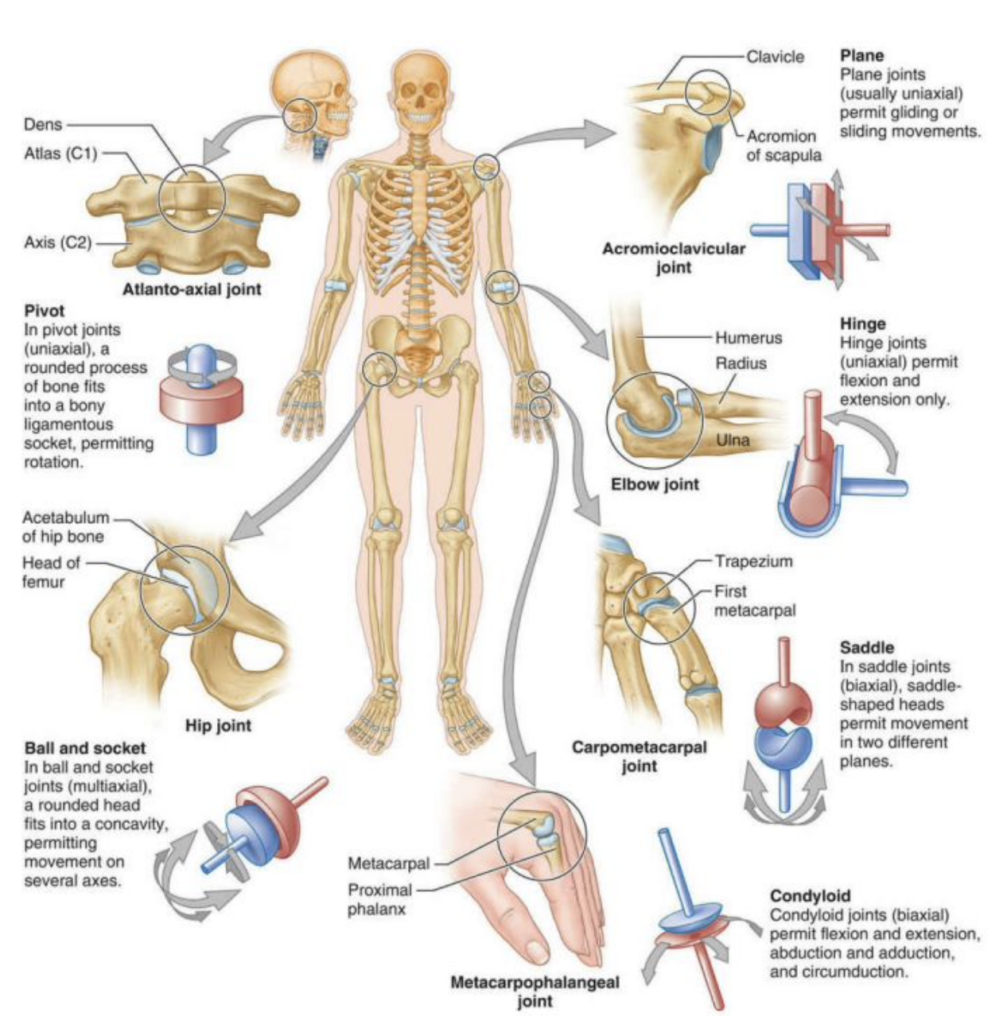

9. 滑膜性関節の種類

- 平面関節 (Plane Joints): 滑らかで平らな関節面を持つ関節。

- 蝶番関節 (Hinge Joints): 一軸で屈伸する関節。

- 鞍状関節 (Saddle Joints): 二軸で動く関節。

- 顆状関節 (Condyloid Joints): 二軸で回転する関節。

- 球関節 (Ball and Socket Joints): 多軸で動く関節(例: 肩関節)。

- 車軸関節 (Pivot Joints): 回転運動を行う関節。

| 関節の種類 | 例 |

|---|---|

| 平面関節 (Plane Joints) | 手根骨間関節、足根骨間関節、肩鎖関節 |

| 蝶番関節 (Hinge Joints) | 肘関節、膝関節、指の関節、足関節 |

| 鞍状関節 (Saddle Joints) | 母指の手根中手関節(親指の基部)、胸鎖関節 |

| 顆状関節 (Condyloid Joints) | 手首関節、指の基節間関節、顎関節 |

| 球関節 (Ball and Socket Joints) | 肩関節、股関節、肩甲上腕関節 |

| 車軸関節 (Pivot Joints) | 環軸関節(首の第一、第二頸椎間)、橈尺関節 (肘) |

10. ARTICULAR ARTERIES(関節動脈)

- 関節動脈の起源: 関節の周囲にある血管から分岐します。これにより、関節の各部位に血液が供給されます。

- 網状構造: 関節動脈はしばしば互いに吻合(接続)し、関節周囲に動脈のネットワークを形成します。これを「関節周囲動脈吻合」と呼びます。動脈が連携しているため、関節のさまざまな部位への血液供給が確保されます。

11.ARTICULAR VEINS(関節静脈)

- 関節静脈の役割: 関節動脈と共に存在し、静脈は動脈と連携して血液を心臓に戻します。通常、関節動脈に沿って存在し、動脈と伴走します。

12. HILTON LAW(ヒルトンの法則)

- ヒルトンの法則: 関節に神経を供給する神経は、その関節を動かす筋肉にも供給され、その筋肉の遠位(末端)付着部を覆う皮膚にも供給される、という法則です。この法則により、関節とそれに関連する筋肉および皮膚の感覚が一体化しています。

13. ARTICULAR NERVES(関節神経)

- 感覚と固有受容: 関節神経は、関節の位置や動きについての感覚(固有受容感覚)を伝達します。これにより、身体の位置感覚や動作の調整が行われます。

- 関節包と靭帯の感覚: 滑膜(関節の内側の膜)は比較的鈍感ですが、関節包や付属靭帯には多くの痛覚繊維が存在し、ねじれや伸展に反応します。このため、関節の動きや圧力の変化を感知し、痛みを引き起こすことがあります。

筋組織と筋系(Muscle Tissue and Muscular System)

1. 筋肉の種類(筋組織)

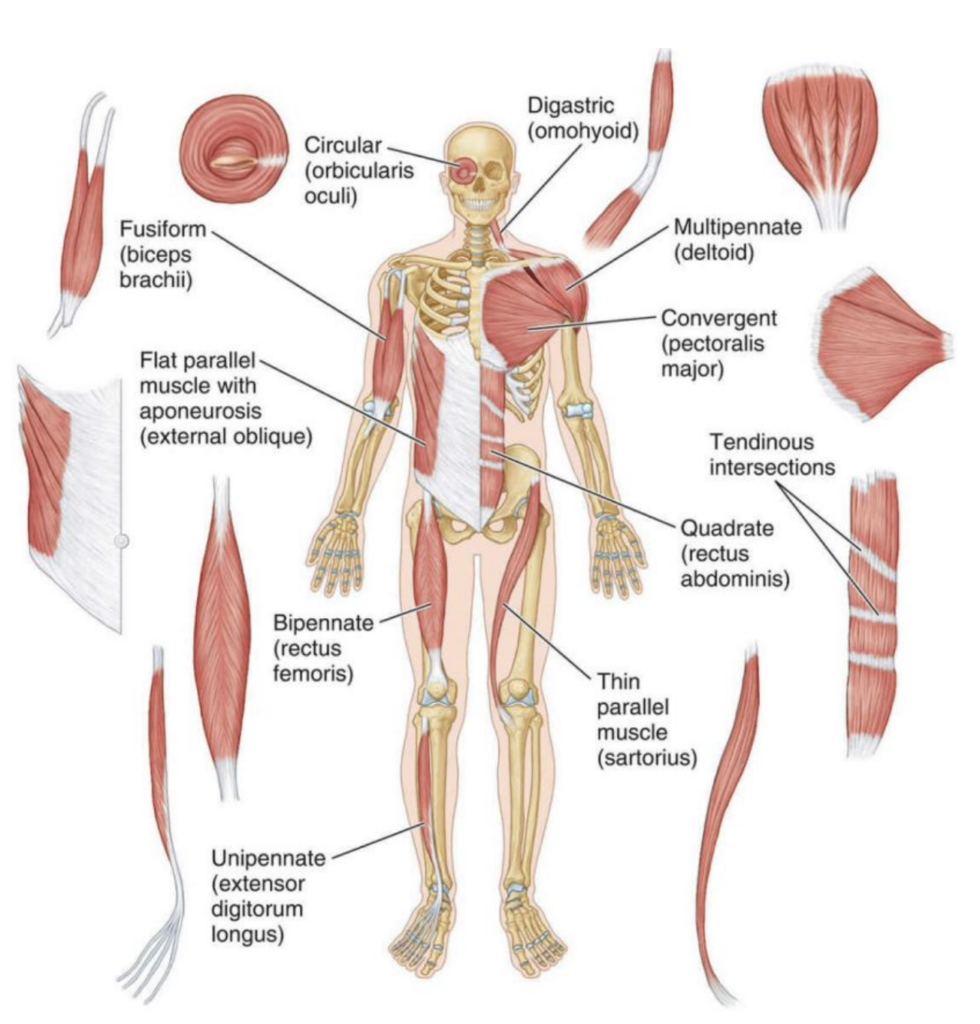

- 筋組織は形状に応じて以下のように分類されます:

- 平坦筋(Flat Muscles): 平行な筋繊維を持ち、しばしば腱膜と一緒に存在します(例: 縫工筋)。

- 羽状筋(Pennate Muscles): 羽のような形状で、単羽状、二羽状、多羽状に分類されます(例: 三角筋は多羽状筋)。

- 紡錘状筋(Fusiform Muscles): 紡錘形の筋肉(例: 上腕二頭筋)。

- 収束筋(Convergent Muscles): 広い範囲から起こり、一つの腱に収束します(例: 大胸筋)。

- 四角筋(Quadrate Muscles): 四つの等しい側面を持つ筋肉(例: 腹直筋)。

- 円形筋(Circular Muscles): 体の開口部を囲む筋肉(例: 眼輪筋)。

- 多頭筋(Multiheaded Muscles): 一つ以上の頭部や付着部を持つ筋肉(例: 上腕三頭筋)。

| 筋肉の種類 | 特徴 | 例 |

|---|---|---|

| 平坦筋 (Flat Muscles) | 平行な筋繊維を持ち、しばしば腱膜と一緒に存在する | 縫工筋 (Sartorius)、広背筋 (Latissimus dorsi) |

| 羽状筋 (Pennate Muscles) | 羽のような形状で、単羽状、二羽状、多羽状に分類される | 三角筋 (Deltoid: 多羽状筋)、大腿四頭筋 (Quadriceps femoris: 二羽状筋) |

| 紡錘状筋 (Fusiform Muscles) | 紡錘形の筋肉、筋腹が中央で膨らみ、端部で細くなる | 上腕二頭筋 (Biceps brachii)、大腿二頭筋 (Biceps femoris) |

| 収束筋 (Convergent Muscles) | 広い範囲から起こり、一つの腱に収束する | 大胸筋 (Pectoralis major)、広背筋 (Latissimus dorsi) |

| 四角筋 (Quadrate Muscles) | 四つの等しい側面を持つ筋肉 | 腹直筋 (Rectus abdominis)、大腿筋膜張筋 (Tensor fasciae latae) |

| 円形筋 (Circular Muscles) | 体の開口部を囲む筋肉 | 眼輪筋 (Orbicularis oculi)、口輪筋 (Orbicularis oris) |

| 多頭筋 (Multiheaded Muscles) | 一つ以上の頭部や付着部を持つ筋肉 | 上腕三頭筋 (Triceps brachii)、大腿四頭筋 (Quadriceps femoris) |

2. 筋肉の収縮

- 起始部 (Origin): 近位の固定された付着部。

- 停止部 (Insertion): 遠位の可動性の付着部。

- 骨格筋は収縮によって機能します。

3. 収縮の種類

- 反射性収縮(Reflexive Contraction): 意図的に制御されない収縮(例: 横隔膜は酸素や二酸化炭素のレベルに応じて刺激される)。

- 緊張性収縮(Tonic Contraction): 筋肉がリラックスしているときでも、軽度の収縮が行われます。これは動きや積極的な抵抗を生じませんが、筋肉の緊張を保ちます。意識がないか神経麻痺があるときにのみ通常は欠如します。

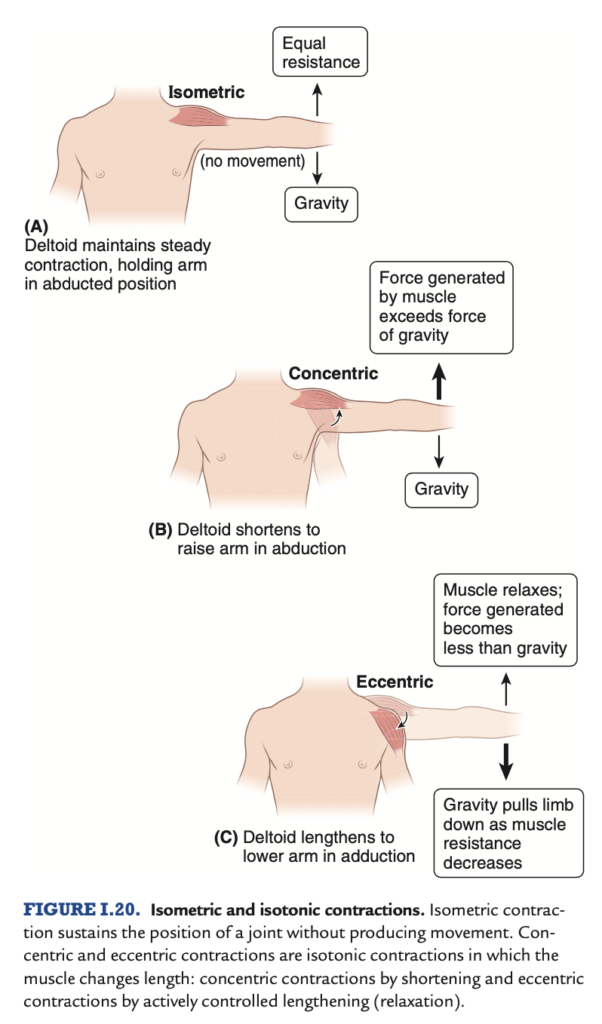

- 位相性収縮(Phasic Contraction):

- 等尺性収縮(Isometric Contraction): 筋肉の長さは同じままで、動きは起こりませんが、重力に抵抗するために筋肉の緊張がトニックレベル以上に増加します。

- 等張性収縮(Isotonic Contraction): 筋肉が動きに関連して長さを変える収縮です。

- 短縮性収縮(Concentric Contraction): 筋肉が短縮することで動きが生じます。

- 伸張性収縮(Eccentric Contraction): 収縮中の筋肉が長くなり、徐々に制御されたリラックスが行われます。

4. 筋肉の機能

- 筋線維 (Muscle Fiber): 筋肉の構造単位。

- 運動単位 (Motor Unit): 機能単位で、運動ニューロンとそれが制御する筋線維で構成されます。

- 主動筋 (Prime Mover): 体の特定の動きを生じさせる主要な筋肉。

- 固定筋 (Fixator): 等尺性収縮によって四肢の近位部分を安定させます。

- 協力筋 (Synergist): 主動筋の動きを補完する筋肉。

- 拮抗筋 (Antagonist): 他の筋肉の動きに対抗する筋肉。

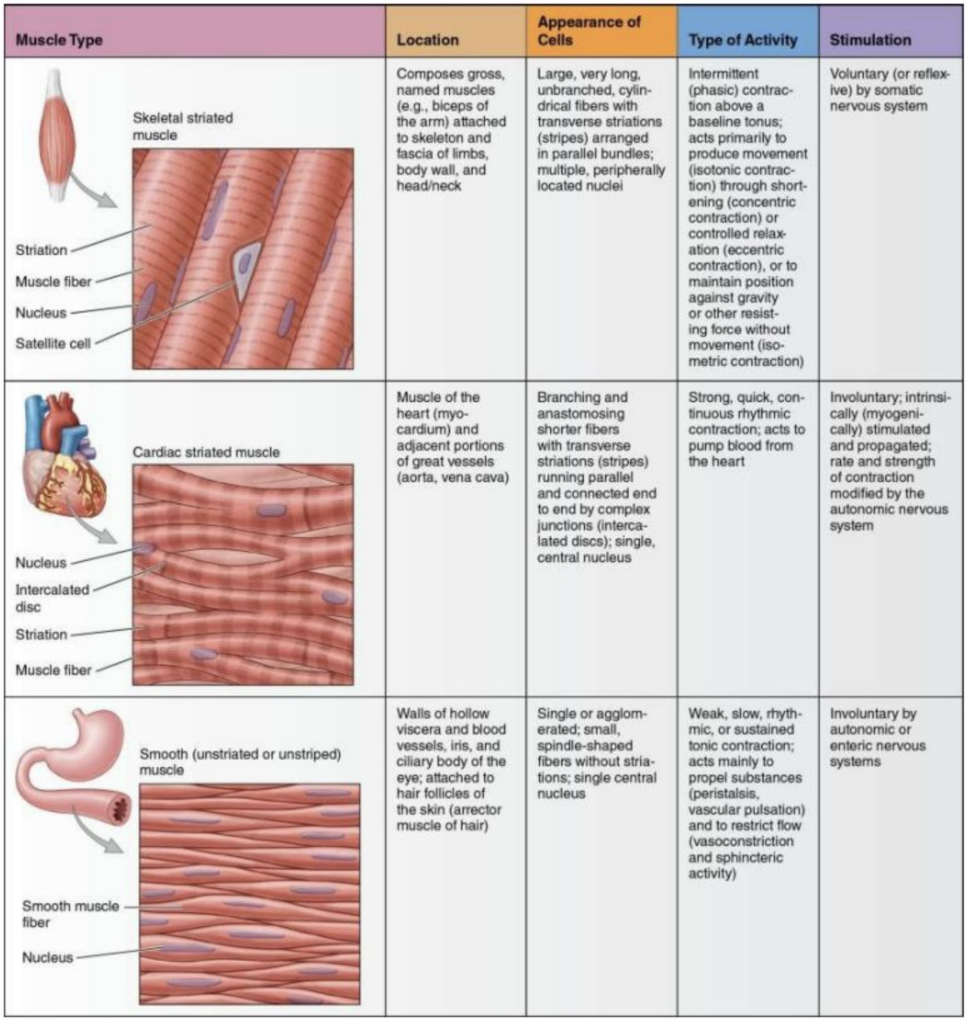

| 種類 | 位置 | 細胞の外観 | 活動のタイプ | 刺激 |

|---|---|---|---|---|

| 骨格横紋筋 | 四肢、体壁、頭頸部の骨格および筋膜に付着する筋肉(例: 腕の二頭筋) | 大きく、非常に長い、非分岐の円筒状の線維で、横紋があり、並行に配置された束を形成。複数の核が末梢に配置 | 基本的な筋緊張状態の上での間欠的な収縮。主に動きを生み出すための収縮(短縮性収縮)または制御された緩和(伸張性収縮)、あるいは動きなしに重力や他の抵抗力に対抗して位置を維持する(等尺性収縮) | 自発的(または反射的)で体性神経系によって制御 |

| 心臓横紋筋 | **心臓(心筋)**および隣接する大血管(大動脈、静脈) | 分岐し、連結した短い線維で、横紋があり、複雑な結合部位(介在板)で端と端が接続。単一の中央に位置する核を持つ | 強力で速く、連続的でリズミカルな収縮。心臓から血液を送り出す | 非自発的で、内因性(筋原性)に刺激および伝播される。収縮の速度と強度は自律神経系によって修正される |

| 平滑筋(非横紋筋) | 中空の内臓や血管の壁、眼の虹彩と毛様体、皮膚の毛包(立毛筋) | 横紋のない、単一または集塊の紡錘形の小さな線維。単一の中央に位置する核を持つ | 弱く、遅く、リズミカルまたは持続的な筋緊張収縮。主に物質を推進する(蠕動)および流れを制限する(血管収縮および括約筋活動) | 非自発的で自律神経系によって制御 |

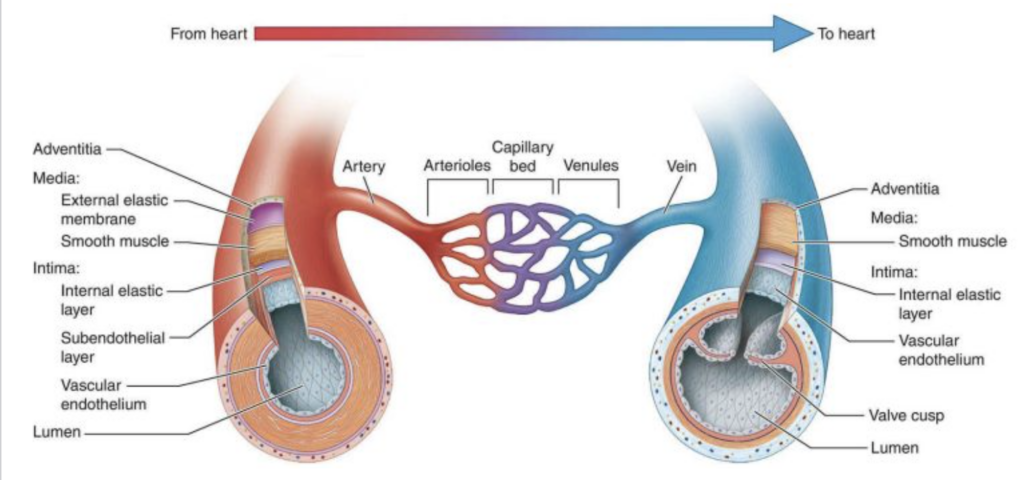

心血管系(Cardiovascular System)

心臓(Heart)

- 二つの筋肉ポンプが直列に働きます。

- 血液循環を二つの部分に分けます:

- 肺循環(Pulmonary Circulation): 心臓から肺へ、そして肺から心臓へ血液を運ぶ。

- 体循環(Systemic Circulation): 心臓から体全体へ、そして体全体から心臓へ血液を運ぶ。

血管(Blood Vessels)

- 種類:

- 動脈(Arteries): 高い圧力で血液を運ぶ。動脈は次第に小さくなりながら血液を流します。

- 静脈(Veins): 低酸素血液を心臓に戻します。動脈に比べて壁が薄いです。

- 毛細血管(Capillaries): 血液と組織間の物質交換を行います。

- 層(Coats/Tunics):

- 内膜(Tunica intima): 内部の内皮細胞からなる層。

- 中膜(Tunica media): 平滑筋からなる中間層。

- 外膜(Tunica adventia): 結合組織からなる外層。

動脈の種類

- 大動脈(Large Elastic Arteries): 多くの弾性層を持ち、心臓からの血液を受け取ります。例: 大動脈、頸動脈、鎖骨下動脈。

- 中動脈(Medium Muscular Arteries): 血流を調節する筋肉層を持ちます。体の多くの名前が付けられた動脈。

- 小動脈と動脈細小(Small Arteries and Arterioles): 狭い内腔と厚い筋肉の壁を持ち、血圧を調整します。

静脈の種類

- 毛細静脈(Venules): 毛細血管から血液を排出し、小さな静脈に合流します。

- 中静脈(Medium Veins): 静脈弁を持ち、血液が逆流しないようにします。例: 外側の大静脈、内側の大静脈。

- 大静脈(Large Veins): 広い縦の筋肉束を持ち、十分に発達した外膜を持ちます。例: 上大静脈。

- Venae Comitantes(伴行静脈)

概要: 伴行静脈とは、通常1本の動脈に沿って走る2本またはそれ以上の静脈を指します。これらの静脈は動脈と密接に結びついており、しばしば動脈の拍動によって血液が静脈へ戻りやすくなるという特徴があります。これにより、血流が効率的に循環します。 - Vasa Vasorum(血管の血管)

概要: Vasa vasorumは、大型の血管の外層(外膜)に存在する小さな血管群で、これらの血管自体に栄養を供給しています。特に動脈や静脈の壁が厚いため、内側の層だけでなく外側の層も酸素と栄養を必要とします。Vasa vasorumはこの役割を担い、血管の健康を維持するために重要です。 - Vasa Nervorum(神経の血管)

概要: Vasa nervorumは、神経に酸素と栄養を供給する小さな血管群です。これらの血管は神経の維持と機能に不可欠であり、血流が遮断されると神経の機能が損なわれることがあります。神経損傷や絞扼(例えば、糖尿病による末梢神経障害)に関連して言及されることが多いです。

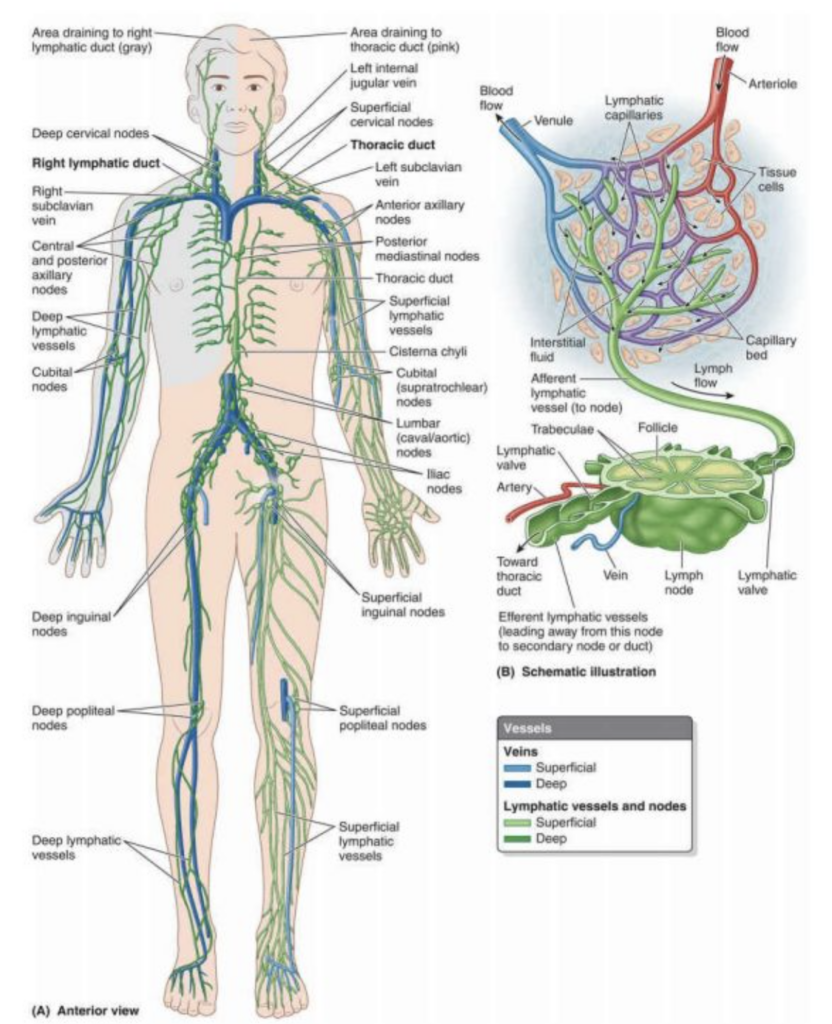

リンパ系(Lymphatic System)

リンパ系の役割

- 余分な組織液や漏れた血漿タンパク質を排出する「オーバーフロー※」システム。

- 細胞の分解物や感染からのゴミを除去します。

構成要素

- リンパ網(Lymphatic Plexuses): 多くの組織間隙に盲目的に起源を持つリンパ毛細血管のネットワーク。

- リンパ管(Lymphatic Vessels): 薄い壁と豊富なリンパ弁を持つ。

- リンパ(Lymph): 組織液がリンパ毛細血管に入ったもので、通常は透明で血漿に似た成分を含みます。

- リンパ節(Lymph Nodes): リンパ管に沿って位置する小さなリンパ組織の塊で、リンパがろ過されます。

- リンパ球(Lymphocytes): 免疫系の循環細胞で、異物に対して反応します。

- リンパ器官(Lymphoid Organs): リンパ球を生成する体の部分。例: 胸腺、脾臓、扁桃腺。

※「オーバーフロー」システムは、体内で余分な組織液や漏れた血漿タンパク質を排出する仕組みで、主に以下のようなシステムがあります:

リンパ系(Lymphatic System)

リンパ系は、体液のバランスを保ち、不要な物質を排出する重要な役割を担っています。具体的には以下のように機能します:

- リンパ管: 血管から漏れた組織液や細胞の死骸、異物、細菌などを回収します。これらの液体は「リンパ」と呼ばれます。

- リンパ節: リンパ液が通過する際に、細菌や異物をフィルタリングする機能があります。

- リンパ液の流れ: リンパ管を通じて、リンパ液が体内を循環し、最終的に静脈系に戻ります。

静脈系

静脈系も体液のバランスを保つ役割を果たします。具体的には:

- 静脈: 血液を心臓に戻すために働き、また静脈内での圧力低下によって、組織液が静脈系に引き込まれることもあります。

- 毛細血管: 血液と組織液の交換を行い、余分な組織液が血管に戻るプロセスを助けます。

腎臓

腎臓は体液の調節と老廃物の排出を行う重要な臓器です:

- 尿の生成: 腎臓は血液から不要な物質や過剰な水分をろ過し、尿として排出します。

- 体液バランスの調整: 腎臓は血液中の水分量や塩分量を調節し、体内の液体バランスを保つ役割を果たします。

間質液(Interstitial Fluid)

間質液は細胞と血管の間に存在し、以下の機能を持ちます:

- 物質の交換: 細胞と血管の間で栄養素や老廃物を交換します。

- 圧力調整: 組織液の量や圧力を調整し、正常な細胞環境を維持します。

組織液の排出

余分な組織液や漏れた血漿タンパク質が体内で排出される過程:

- 漏出: 血管から組織液が漏れ出し、体内で蓄積することがあります。

- 回収: リンパ系や静脈系によって回収され、体外に排出されます。

- 浸透圧調節: 組織液の排出は、体内の浸透圧を調整し、細胞の正常な機能を保つために重要です。

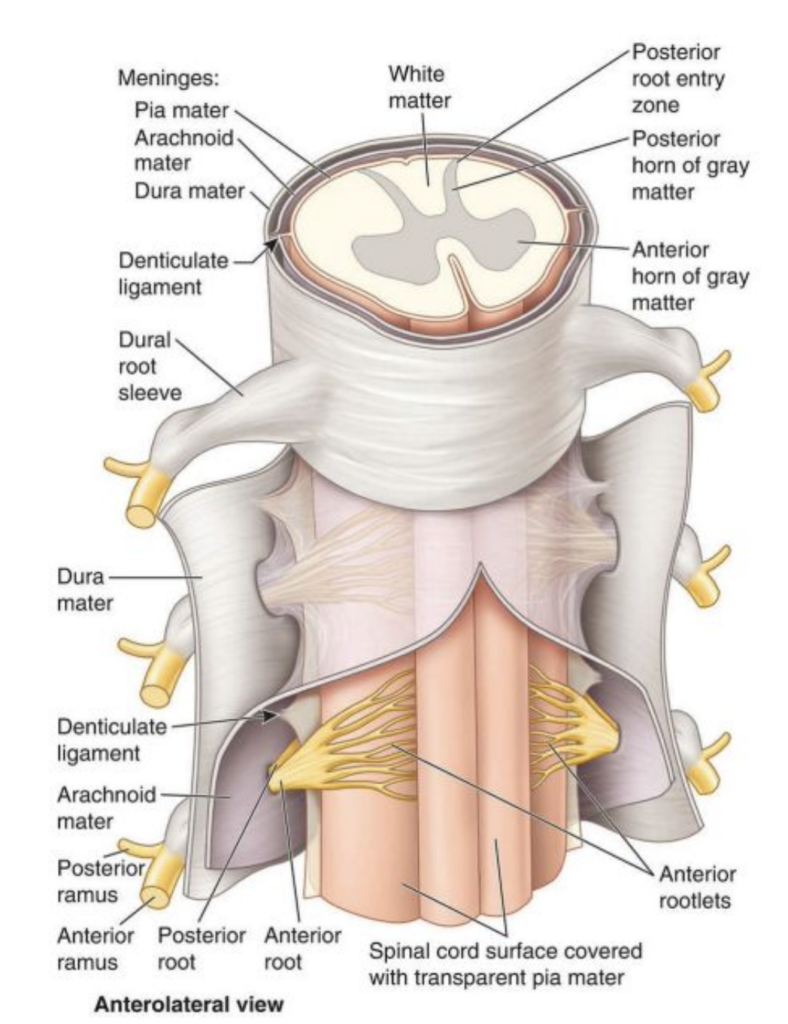

神経系(Nervous System)

構造的区分

- 中枢神経系(CNS)

- 脳と脊髄で構成されており、体の全体的な制御と調整を行います。

- 頸神経(Cervical Nerves): 8対(C1-C8)

- 胸神経(Thoracic Nerves): 12対(T1-T12)

- 腰神経(Lumbar Nerves): 5対(L1-L5)

- 仙骨神経(Sacral Nerves): 5対(S1-S5)

- 尾骨神経(Coccygeal Nerve): 1対(Co1)

- 合計:31対

- 脳と脊髄で構成されており、体の全体的な制御と調整を行います。

- 末梢神経系(PNS)

- 中枢神経系外の神経線維や神経細胞体で構成され、身体の各部位と中枢神経系との間で信号を伝達します。

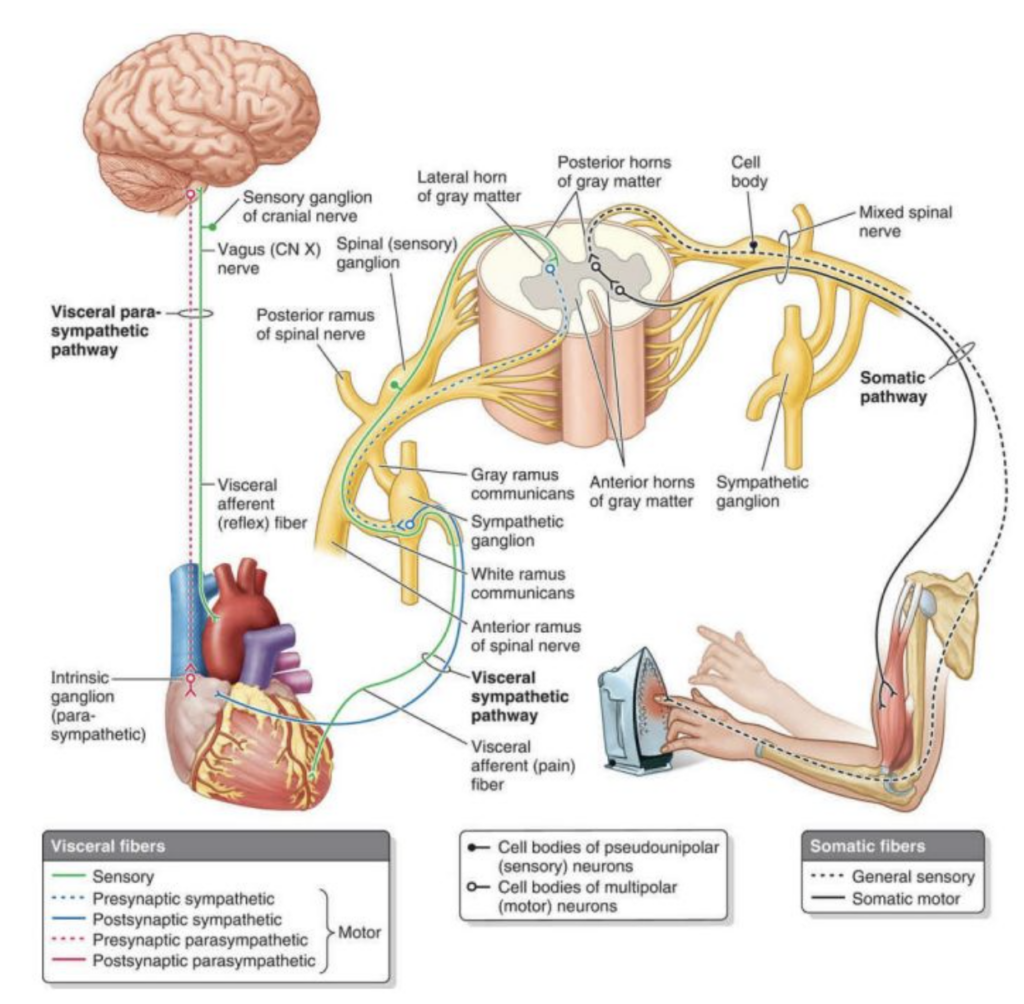

機能的区分

- 体性神経系(SNS:somatic nervous system)

- 骨格筋の運動制御と感覚情報の伝達を担っています。意識的に制御できる部分が多いです。

- 自律神経系(ANS:autonomic nervous system)

- 内臓や平滑筋の無意識的な制御を行い、身体の自動的な機能(例: 心拍や消化)を調整します。

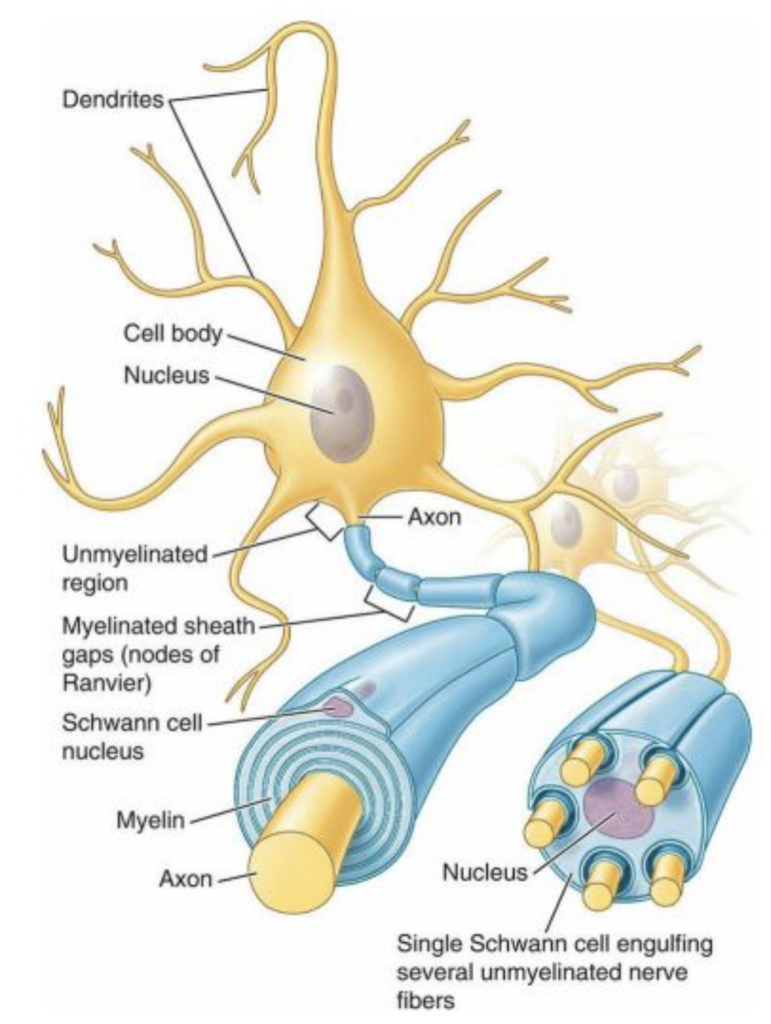

神経組織の細胞タイプ

- ニューロン(Neurons)

- 神経系の構造的および機能的単位で、迅速な通信に特化しています。構成要素として、細胞体、樹状突起(デンドライト)、および軸索(アクソン)があります。

- ニューロンのタイプ

- 多極性運動ニューロン(Multipolar Motor Neurons): 2つ以上の樹状突起と1つの軸索を持ち、骨格筋や自律神経系の全ての運動ニューロンに該当します。

- 偽単極性感覚ニューロン(Pseudounipolar Sensory Neurons): 細胞体から1つの短い突起が伸びています。

- ニューログリア(Neuroglia)

- ニューロンの5倍の数が存在し、ニューロンの支持、絶縁、および栄養供給を行います。主な細胞タイプにはオリゴデンドログリア、アストロサイト、エペンディマ細胞、ミクログリア、衛星細胞、シュワン細胞があります。

中枢神経系(CNS)

- 脳と脊髄で構成され、神経信号の統合と調整を行い、高次の精神機能(学習や思考)を遂行します。

- 構成要素

- 神経核(Nucleus): 神経細胞体の集まり。

- 神経束(Tract): CNS内の軸索の束。

- 灰白質(Gray Matter): 神経細胞体の集まり。

- 白質(White Matter): 相互に接続された線維束システム。

- 髄膜の層

- 軟膜(Pia Mater): 最も内側の髄膜で、脳と脊髄を密接に覆います。

- くも膜(Arachnoid Mater): 中間の髄膜で、軟膜とくも膜の間に脳脊髄液(CSF)が存在します。

- 硬膜(Dura Mater): 外側の髄膜で、頭蓋骨と密接に関連しています。

概要

- 末梢神経系は、中枢神経系(CNS)外の神経線維や神経細胞体で構成され、神経インパルス(信号)を中枢神経系へ伝達したり、逆に中枢神経系から身体の各部位に伝達したりします。

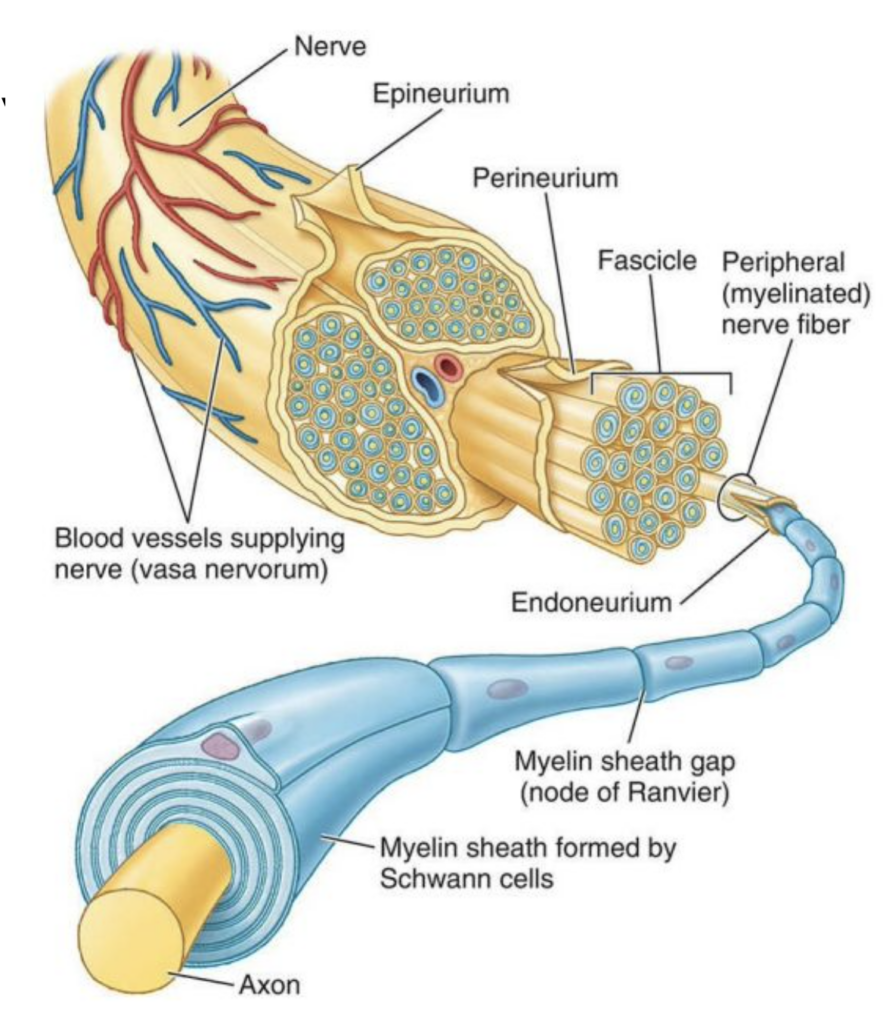

- 神経線維は、軸索、ニューロレマ(神経鞘)、およびそれを取り囲む内神経結合組織から構成されます。

ニューロレマ(Neurolemma)

- ニューロレマは、軸索を直ちに取り囲むシュワン細胞の細胞膜で構成されています。

- 有髄線維は、個別の軸索に特化したシュワン細胞によって覆われており、これにより電気信号の伝達速度が速くなります。

- 無髄線維は、複数の軸索が各細胞の細胞質内に埋め込まれており、主に皮膚の神経線維に見られます。

中枢神経系 vs 末梢神経系のグリア細胞

- シュワン細胞: 末梢神経系(PNS)に存在し、末梢神経のミエリン鞘を形成します。損傷した神経の再生を助ける役割も担っています。

- オリゴデンドロサイト: 中枢神経系(CNS)に存在し、脳や脊髄の神経細胞の軸索をミエリンで包む役割を果たします。

神経の構成要素

- 神経の束は、CNS外で見られる神経線維の集まりです。

- 結合組織被膜は、神経線維を取り囲み、結束させます。

- **血管(vasa nervorum)**は、神経線維やその被膜に栄養を供給します。

神経の被膜

- 内神経膜(Endoneurium): ニューロレマと軸索を直ちに取り囲む結合組織です。

- 周神経膜(Perineurium): 神経線維の束(束状線維)を包む密な結合組織です。

- 外神経膜(Epineurium): 神経の最外層の被膜で、脂肪組織、血管、リンパ管を含みます。

神経の種類(PNS)

- 求心性(感覚)神経(Afferent, Sensory): 感覚器官からの神経インパルスをCNSへ伝えます。

- 遠心性(運動)神経(Efferent, Motor): CNSから効果器(筋肉や腺など)への神経インパルスを伝えます。

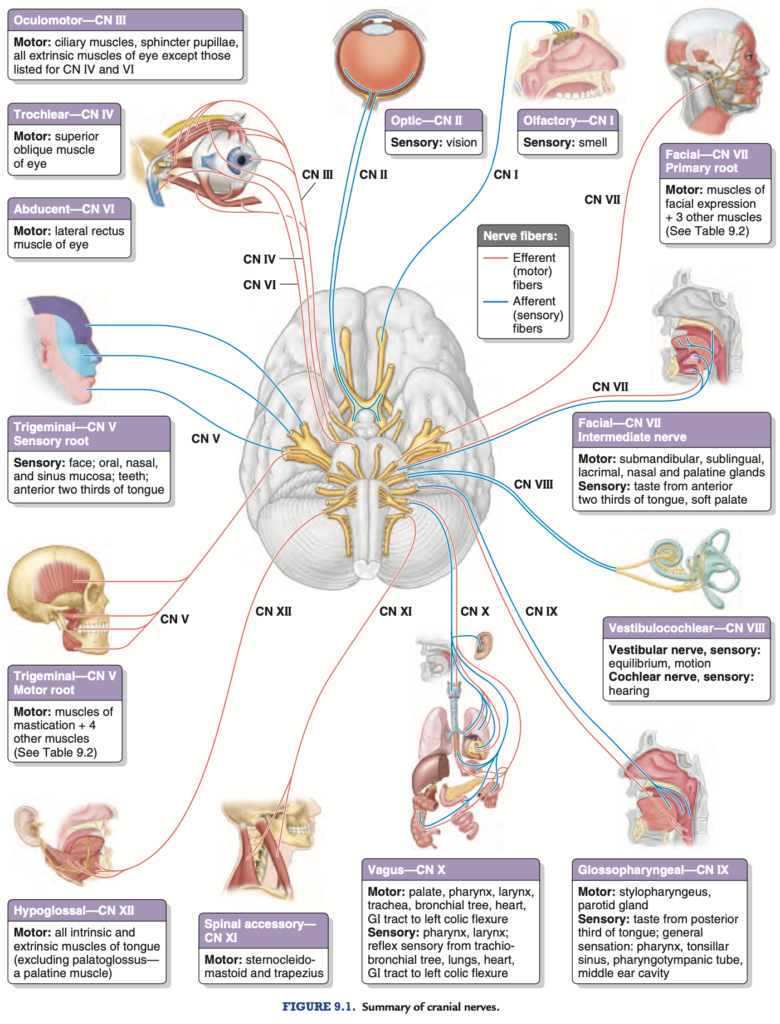

- 神経は、**脳神経(12対)または脊髄神経(31対)**に分類されます。

脊髄神経(PNS)

- 前根(腹側根): 運動(遠心性)線維で構成され、脊髄灰白質の前角から効果器に伝達されます。

- 後根(背側根): 感覚(求心性)線維で構成され、脊髄後根神経節(DRG)から末梢の感覚終末に伝達され、さらに中枢の後角へと伝達されます。

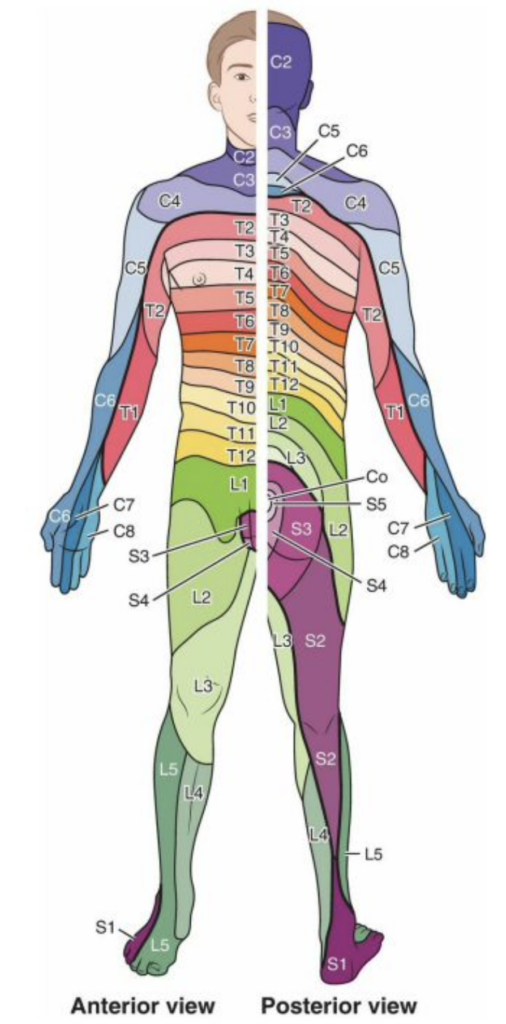

皮膚分節(Dermatomes)および筋節(Myotomes)

- 皮膚分節(Dermatome): 単一の脊髄神経によって支配される皮膚の片側領域です。

- 筋節(Myotome): 単一の脊髄神経によって支配される筋肉の片側の塊です。

| 脊髄神経のレベル | 皮膚分節(Dermatome) | 対応する領域の例 |

|---|---|---|

| C1 | 該当なし | C1には皮膚分節はありません |

| C2 | 後頭部 | 頭の後ろ(後頭部) |

| C3 | 首 | 首の後ろと側面 |

| C4 | 肩 | 肩の上部、鎖骨部 |

| C5 | 上腕外側 | 上腕の外側面 |

| C6 | 親指 | 前腕の外側面から親指 |

| C7 | 中指 | 手のひら、前腕の中央から中指 |

| C8 | 小指 | 手の小指側、前腕の内側 |

| T1 | 前腕内側 | 前腕の内側、肘の内側 |

| T2 | 上腕内側 | 上腕の内側、腋窩 |

| T4 | 乳頭 | 乳頭の周囲、胸部中央 |

| T6 | 剣状突起 | 剣状突起周辺(胸骨下部) |

| T10 | 臍 | 臍(へそ)の周囲 |

| T12 | 鼠径部 | 鼠径部(腹部と大腿の境界) |

| L1 | 股関節の上部 | 鼠径部のすぐ上、股関節の上部 |

| L2 | 大腿内側 | 大腿の内側、上部 |

| L3 | 大腿前面、膝 | 大腿前面から膝まで |

| L4 | 下腿内側 | 膝の内側から下腿内側、内くるぶしまで |

| L5 | 下腿外側、足の甲 | 下腿外側、足の甲、足の親指 |

| S1 | 足の外側 | 足の外側、足の裏、小指 |

| S2 | 大腿後面 | 大腿の後面、ふくらはぎ |

| S3 | 臀部の中央 | 臀部の中央、肛門周囲 |

| S4-S5 | 肛門 | 肛門周囲 |

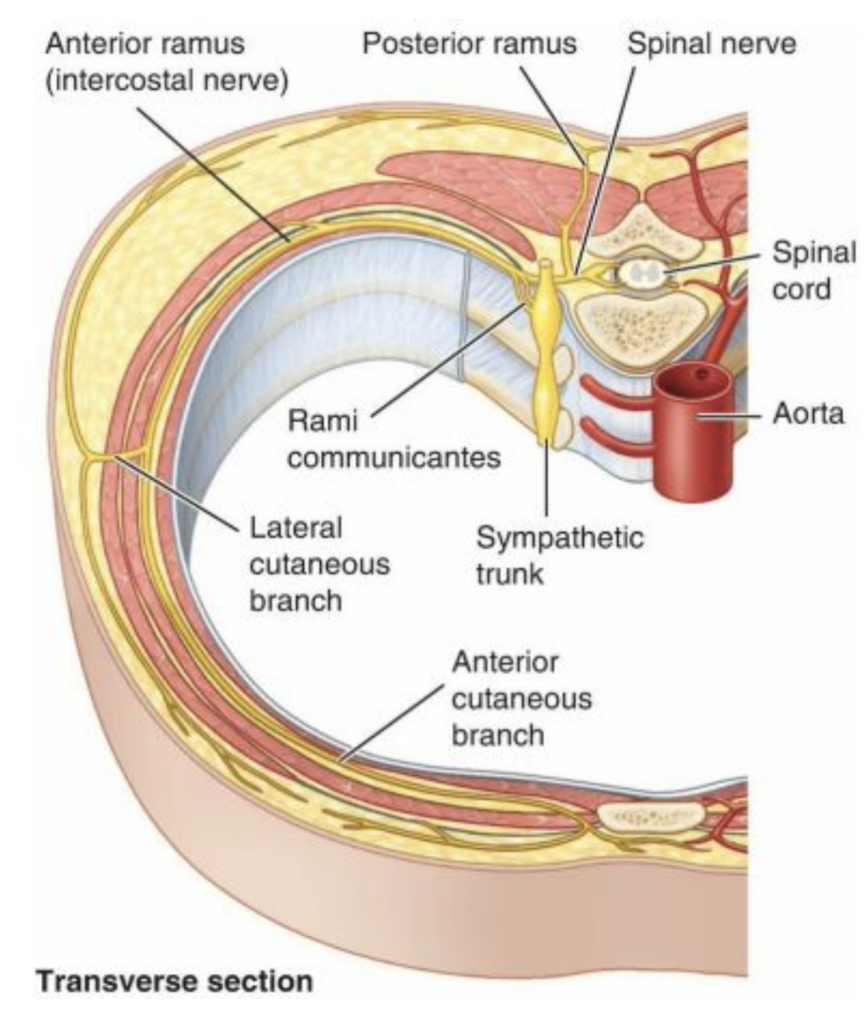

脊髄神経(PNS)の枝

- 後枝(Posterior Primary Rami): 脊柱の滑液関節、背部の深層筋、および上部の皮膚に神経線維を供給します。これらの枝は互いに分かれており、主要な体性神経叢を形成しません。

- 前枝(Anterior Primary Rami): より広い領域に神経線維を供給し、特に四肢の神経支配に関連して、隣接する前枝と合流して主要な体性神経叢を形成します。

体性および内臓の線維

- 体性線維(Somatic Fibers)

- 一般体性感覚線維(GSA): 身体からCNSへ感覚を伝達します。

- 一般体性運動線維(GSE): 骨格筋(随意筋)に信号を伝達します。

- 内臓線維(Visceral Fibers)

- 一般内臓感覚線維(GVA): 中空臓器や血管からの痛みや反射感覚をCNSへ伝達します。

- 一般内臓運動線維(GVE): 平滑筋(不随意筋)や腺組織に信号を伝達します。これらは前シナプスまたは後シナプスのいずれかで構成されます。

| 脳神経 | 番号 | 主な機能 | 主な分布部位 | 分類 |

|---|---|---|---|---|

| 嗅神経 | I | 嗅覚(匂いを感じる) | 鼻腔 | 感覚神経 |

| 視神経 | II | 視覚(視覚情報を脳に伝える) | 網膜 | 感覚神経 |

| 動眼神経 | III | 眼の動き(眼球の運動)、瞳孔の収縮 | 眼球、瞳孔 | 運動神経 |

| 滑車神経 | IV | 眼の動き(上斜筋の運動) | 眼球 | 運動神経 |

| 三叉神経 | V | 顔面の感覚、咀嚼筋の運動 | 顔面、顎、歯、口腔 | 感覚神経 / 運動神経 |

| 外転神経 | VI | 眼の外転(外直筋の運動) | 眼球 | 運動神経 |

| 顔面神経 | VII | 顔の表情筋の運動、味覚(舌の前2/3) | 顔面、舌前2/3、涙腺 | 運動神経 / 感覚神経 |

| 内耳神経 | VIII | 聴覚、平衡感覚 | 内耳、蝸牛、前庭 | 感覚神経 |

| 舌咽神経 | IX | 味覚(舌の後1/3)、喉の感覚、嚥下の運動 | 舌後1/3、咽頭 | 運動神経 / 感覚神経 |

| 迷走神経 | X | 内臓の機能調整(心拍数、消化、呼吸など) | 喉、胸部、腹部 | 運動神経 / 感覚神経 |

| 副神経 | XI | 肩と首の運動(胸鎖乳突筋、僧帽筋の運動) | 肩、首 | 運動神経 |

| 舌下神経 | XII | 舌の運動 | 舌 | 運動神経 |

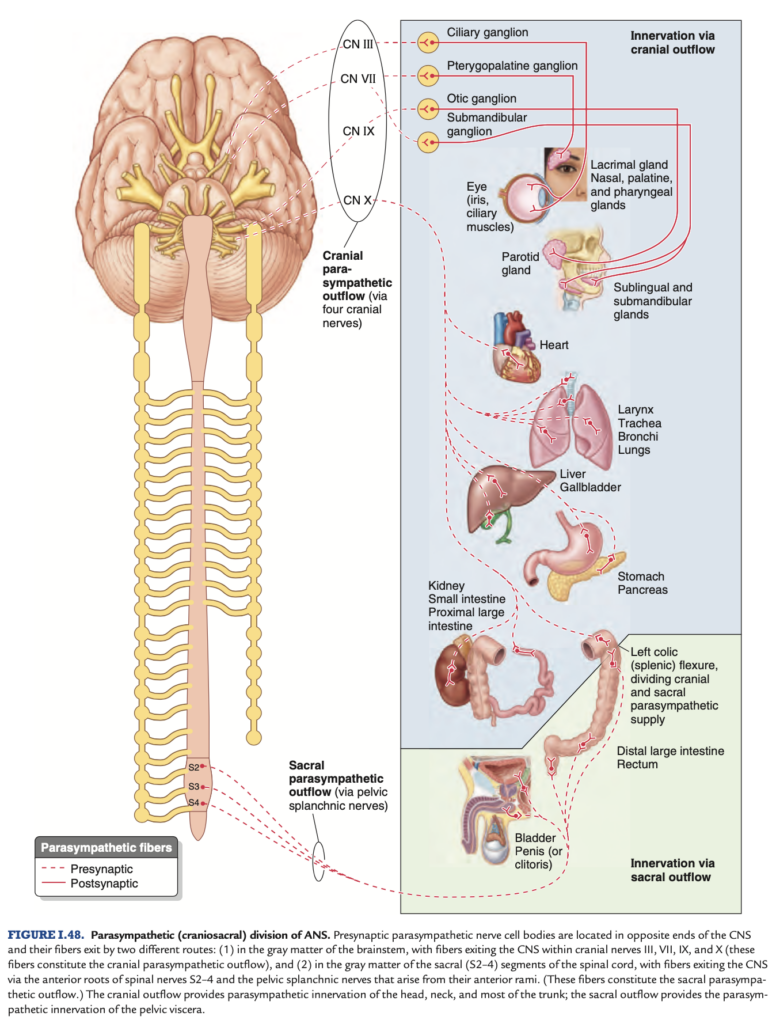

副交感神経系(脳仙髄系)は、自律神経系(ANS)の一部で、リラックスや消化を促進する役割を持っています。副交感神経系の神経細胞体は、中枢神経系(CNS)の両端に位置しており、それらの線維は2つの異なる経路を通って中枢神経系から出ています。

脳幹の灰白質に位置する副交感神経細胞体から出る線維は、脳神経III(動眼神経)、VII(顔面神経)、IX(舌咽神経)、およびX(迷走神経)を通じて中枢神経系を出ます。これらの線維は、頭蓋副交感神経出力と呼ばれ、主に頭部、首、および体幹の大部分に副交感神経の支配を提供します。

脊髄の仙骨(S2-4)部分の灰白質に位置する副交感神経細胞体から出る線維は、脊髄神経S2-4の前根およびそれらの前枝から生じる骨盤内臓神経を通じて中枢神経系を出ます。これらの線維は、仙骨副交感神経出力と呼ばれ、骨盤内臓に副交感神経の支配を提供します。

頭蓋出力は、頭部、首、そして体幹の大部分に副交感神経の支配を行い、仙骨出力は骨盤内臓に対して副交感神経の支配を行います。

補足

体性神経系 (Somatic Nervous System)

概要: 体性神経系は、主に意識的な運動と感覚を制御する神経系です。脳と脊髄から筋肉や皮膚へ信号を伝達し、体の動きや感覚を調節します。

構成:

- 運動神経: 骨格筋を制御し、意識的な運動を実現します。運動神経は脳から脊髄を通って筋肉に信号を送り、筋肉の収縮を引き起こします。

- 感覚神経: 皮膚、筋肉、関節などからの感覚情報(痛み、温度、圧力、振動など)を脳に伝達します。感覚神経は体の外部や内部の状態を脳に知らせる役割を果たします。

機能:

- 運動制御: 骨格筋の運動を制御し、体の各部位を意識的に動かす。

- 感覚受容: 皮膚や筋肉の感覚情報を受け取り、脳に伝達することで環境の変化を感じる。

神経路:

- 上位運動ニューロン: 大脳皮質から脊髄前角に信号を送るニューロン。

- 下位運動ニューロン: 脊髄前角から骨格筋に信号を送るニューロン。

- 感覚ニューロン: 末梢の感覚受容器から脊髄へ、そして脳へ信号を送るニューロン。

自律神経系 (Autonomic Nervous System)

概要: 自律神経系は、内臓や腺、血管の自動的な調節を行う神経系で、意識的な制御なしに身体の内部環境を調整します。主に内臓の機能、心拍数、消化、呼吸などを制御します。

構成:

- 交感神経系: ストレスや活動的な状態に反応し、身体を「戦うか逃げるか」モードにします。心拍数の増加、瞳孔の拡大、消化活動の抑制などが含まれます。

- 副交感神経系: リラックス状態や休息時に活性化し、身体の回復とエネルギー保存を促進します。心拍数の減少、消化の促進、瞳孔の収縮などが含まれます。

機能:

- 内臓の調整: 消化管、心臓、肺、腺などの自動的な機能を調節します。

- 自律的な反応: ストレスに対する反応やリラックス時の調整など、身体の無意識的な調節を行います。

神経路:

- 交感神経: 脊髄から内臓へ、交感神経節を経由して信号を送ります。

- 副交感神経: 脳幹や仙髄から内臓へ、迷走神経などを通じて信号を送ります。

相互作用:

- 交感神経系と副交感神経系: これらの系統は互いに拮抗し合い、身体の状態を適切に維持するためにバランスを取ります。

| 部位 | 交感神経系の作用 | 副交感神経系の作用 |

|---|---|---|

| 心臓 | 心拍数の増加 心筋の収縮力の増加 | 心拍数の減少 心筋の収縮力の低下 |

| 血管 | 血管の収縮による血圧の上昇 | 血管の拡張による血圧の低下 |

| 瞳孔 | 瞳孔の拡大 | 瞳孔の収縮 |

| 呼吸器 | 呼吸の促進 | 呼吸の遅延 |

| 消化器官 | 消化活動の抑制 消化液の分泌の減少 | 消化活動の促進 消化液の分泌の増加 |

| 汗腺 | 汗腺の刺激 汗の分泌の増加 | 汗腺の抑制 汗の分泌の減少 |

| 唾液腺 | 唾液分泌の減少 | 唾液分泌の増加 |

| 内臓器官 | 内臓の血流が減少し、エネルギー供給の増加 | 内臓の血流が増加し、エネルギー供給が抑制 |

| 尿路 | 尿路の収縮による尿の蓄積 | 尿路の弛緩による尿の排出促進 |

1. 右リンパ管 (Right Lymphatic Duct)

概要:

- 位置: 右リンパ管は胸部の右側に位置し、右鎖骨下静脈と右内頸静脈の合流部に開口します。

- 長さ: 約1.5-2 cm程度で、胸管よりも短いです。

- 起始部: 右上半身(右腕、右胸部、右側の頭部と首)からのリンパ液を集める小さなリンパ管が合流して形成されます。

機能:

- リンパ液の排出: 右リンパ管は右上半身から集めたリンパ液を静脈系に戻す役割を果たします。リンパ液は組織間液から吸収された廃棄物や脂肪を含んでいます。

2. 胸管 (Thoracic Duct)

概要:

- 位置: 胸管は胸部の中央に位置し、脊椎の前を通り、心臓の後ろにあります。胸腔の中で、脊柱の前方、食道の後方を走行します。

- 長さ: 約38-45 cmで、体内で最大のリンパ管です。

- 起始部: 腹部の乳び管から始まり、胸部に上行します。

機能:

- リンパ液の輸送: 胸管は全身のリンパ液を心臓に戻す役割を担っています。特に下半身と腹部からのリンパ液を運びます。

- 脂肪の吸収: 胸管は腸からの脂肪(乳び)を運ぶ役割も果たし、消化管から吸収された脂肪が含まれています。

3. リンパ静脈吻合 (Lymphaticovenous Anastomoses)

概要:

- 定義: リンパ静脈吻合は、リンパ管と静脈が直接接続している部位で、リンパ液が静脈系に直接流入する部分を指します。

- 位置: これらの吻合は体内の複数の部位に存在し、特にリンパ液の流れを調整する重要な役割を持っています。

機能:

- リンパ液の排出: リンパ静脈吻合は、リンパ液が静脈系にスムーズに戻ることを助けます。これにより、体液のバランスが維持されます。

- 圧力調整: 吻合部はリンパ系の圧力を調整し、リンパ液の流れが静脈系に適切に調整されることを助けます。

| 日本語 | 英語 | 説明 |

|---|---|---|

| 小結節 | Tubercle | 小さな円形の突起物。例: 大腿骨小結節。 |

| 結節 | Nodule | 皮膚や他の組織内に形成される硬い結節や腫瘤。 |

| 突起 | Prominence | 骨や組織の突出部分。骨の目立つ突起などを指す。 |

| 粗面 | Tuberosity | 大きな隆起や粗面。例: 脛骨粗面。 |

| 突起 | Process | 骨の突出した部分。例: 棘突起。 |

| 上顆 | Epicondyle | 骨の関節部の近くにある突出部分。例: 内側上顆。 |

| 隆起 | Protuberance | 骨や組織が前方に突き出た部分。例: 後頭隆起。 |

| 突起 (発育中) | Apophysis | 骨の発育中に見られる突出部。 |

| 顆 | Condyle | 関節面を持つ骨の丸い突出部分。例: 大腿骨の内側顆。 |

| 果 | Malleolus | 足首の骨の突起部分。例: 内果。 |

| 棘 | Spine | 骨の細長い突起。例: 肩甲棘。 |

| 稜 | Crest | 骨の長い縁状の隆起。例: 腸骨稜。 |

嚥下運動:Deglutition

頂点:Vertex

鞭打ち:Whiplash

コメント